破壊的イノベーションの台頭により、既存の有力企業が劣勢に追いやられる事例が国内での多数見られるようになったことから、それに対峙するためにデジタルイノベーションへの注目が高まっている。日本企業は、守りながら攻める両利きの経営へと転換を図ることができるのだろうか。

「イノベーションのジレンマ」から19年が経過

クレイトン・クリステンセン教授の「イノベーションのジレンマ」の邦訳(翔泳社)が出版されたのが2000年2月であったので、それから19年が経過したことになる。その間、イノベーションのジレンマに飲み込まれて衰退した企業もあれば、いまだにジレンマの渦中にいる企業もある。イノベーションのジレンマを克服し、大きな転換を図って生き残りを果たした企業もあるが、それはごく少数と言わざるを得ない。

その頃、さまざまな業界の経営者やCIOと「イノベーションのジレンマ」について議論したことを今でもよく覚えている。当時、半導体、コンピュータ、電気機器などを取り扱うエレクトロニクス業界の経営者は、「イノベーションのジレンマ」に対して非常に強く衝撃を受け、同書の主張に共感する人が多かった。一方、金融業、商社・小売業などの経営者は、「ピンとこない」「言ってることは理解できるが、自社や自社が所属する業界には直接関係しない」とする人が多かった。

「イノベーションのジレンマ」が取り上げた破壊的イノベーションの事例の多くが、ハードディスク、油圧技術、パソコン、半導体などであったことが関心度の偏りの1つの要因ではあるが、この頃の破壊的イノベーションの多くが、「モノ」のイノベーションであったことが、現在と最も大きく異なる点ではないだろうか。

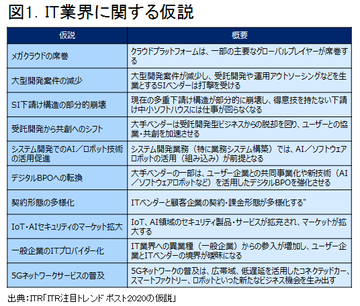

さて、それから19年経った現在、何が起こっているのだろうか。アマゾン、ウーバーなどに代表されるデジタルディスラプターやフィンテック・ベンチャーが巻き起こしているのは、「モノ」のイノベーションではなく、「コト」のイノベーションである。もちろん、スマートフォンやIoT機器、AIスピーカーなど「モノ」を手段として使うこともあるが、彼らが変革・創造しているのは、ビジネスモデルであり、顧客の体験やライフスタイルであり、社会全体の構造である。したがって、破壊的イノベーションの影響範囲は、技術系企業にとどまらず、金融、小売、サービス、医療・ヘルスケア、教育、農林水産業などあらゆる業界に及ぶものとなっている。クリステンセン教授の鳴らした警鐘は、こうした業界の経営者に届いていたのだろうか。