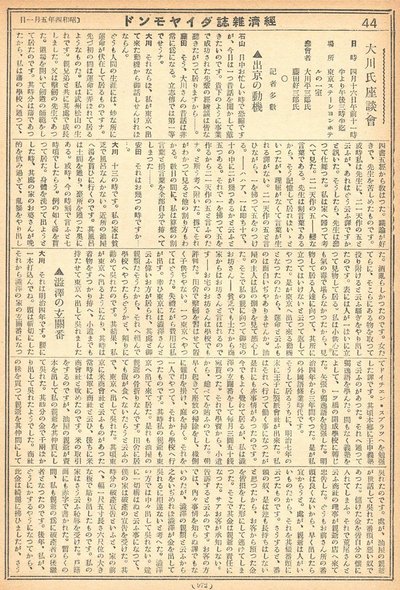

前回に引き続き、「日本の製紙王」と呼ばれた大川平三郎のロングインタビューである。1929年4月16日、東京ステーションホテルの一室で、午前11時30分から午後3時30分までの4時間かけて行われたと、記事にはある。

大川は、渋沢栄一の書生としてドイツ語を学び、16歳で現在の王子製紙に技術者として入社。物理学や化学の教科書を原書で読みあさり、技術習得のために米国にもたびたび渡り、王子製紙どころか日本の製紙技術における中心人物となっていく。

一方で、渋沢の命によって、浅野総一郎(浅野財閥の創設者)が財を成す端緒となった深川のセメント工場の立ち上げにも関わる。

その後、三井財閥が経営に参画してきたのを機に、大川は渋沢と共に王子製紙を追われるのだが、次に関わったのは製紙業ではなくビールだった。札幌麦酒(現サッポロビール)常務としてヱビスビールと熾烈な競争を演じたのだという。

本人の言葉で生々しく語られる、製紙業以外の“サブストーリー”も豪華で面白い。「製紙王」として名をはせた大川だが、3回にわたるインタビューの「中」では、実業家としての別の側面を垣間見ることができる。 (敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

浅野総一郎と共同で始めた

深川のセメント工場

1929年5月1日号より

大川 それからここに面白いことが起こった。私が米国から帰り、副支配人になって3カ月ばかりやっていると、ある時、渋沢栄一からちょっと来いと呼びにきた。

行ってみると、浅野(編集部注:総一郎。浅野セメントをはじめとする浅野財閥の創設者。以下、カッコ内はすべて現在の編集部による注釈)が、深川のセメント工場を7万5000円で政府から払い下げることになった。それについて、浅野は、3分の1の2万5000円を大川に持たせ自分が5万円出し、大川に工場を任せて、自分が商売をやりたいという案を立てて、俺の所へ相談に来た。貴様はどう考えるというわけであった。

結構ですが私には金がない。それに私は勤めをしている身分ですから、そのあたりも考えなければならぬと答えた。すると渋沢は、少し見どころがあるから金の工夫は俺がしてやる。ひとつやってみたらどうか。俺に見どころがあって出す金だから、もし失敗しても、それは俺の眼鏡違いだと思って諦めて、貴様に損を掛けぬということであった。その時分の2万5000円というのは大金だ。それを23、4の小僧に託してやらせるのだから、渋沢にも度胸があった。

その金は第一銀行が出してくれた。私が借り主で、渋沢が保証人、万一返済不能の場合は渋沢が責任を持つという判を押してくれたのである。初め2万5000円ということであったが、1万5000円で済んだ。それで浅野さんが3万円、私の倍出した。そして、浅野が総長で、私が副長というのでセメント工場を始めた。

浅野は僕などの分別も及ばないことを考える。この工場の払い下げ価格は7万5000円ではあるが、10カ年無利息年賦である。つまり10カ年に7万5000円になればそれでいいわけだ。そうすると、年1割2分の利息とし、それを半年ごとの複利計算にすると、今これだけの金で7万5000円になる。こういう勘定を立てて、政府へ建議した。それで7万5000円の払い下げが2万5000円くらいで済んでしまった。

浅野さんと仕事を始めてからまた面白いことがあった。これから2人で滋賀県の野洲へ行って、セメントの原料たる石灰を全部買い占めてしまおうじゃないかというので出掛けた。2人して、浅野とも大川とも分からないように、木綿の着物を着て尻端折りで出掛けた。そのとき、盛んに雨が降ったが、人力にも乗らないで、野洲の各地をビショビショ歩いた。そして、石灰を持っている所へ行って片っ端から買い占めをした。少しばかりの手付金をやって、酒など飲ませて契約をしたのです。

非常に苦しかったので、今でもよく覚えているが、当時商売をするのにはこれくらい苦しまねばならぬものかと思ったくらいだった。野洲の全ての山坂を、浅野さんの後に付いて番傘を差して1日12里(約48km)も歩いた。晩、宿屋へ泊まると熱が出る。過労のためなんです。浅野さんは宿屋へ石灰屋を呼んで談判をしている。私は御免を被って寝てしまう。翌朝になると幸い治った。

浅野さんは実に達者なものです。私がへこたれでもすればおまえはダメだとやられる。それがいまいましいから、浅野の親爺に負けまいと思って随分努力した。