終活の必要性を感じる高齢者は多いが、家族に必要な情報を遺すためのエンディングノートを書いている人はわずかしかいないという調査結果もある(写真はイメージです) Photo:PIXTA

終活の必要性を感じる高齢者は多いが、家族に必要な情報を遺すためのエンディングノートを書いている人はわずかしかいないという調査結果もある(写真はイメージです) Photo:PIXTA

大手シンクタンクの日本総研は、ダスキンやハウス食品グループ本社と連携し、シニアが参加するリビングラボを開発してきた(注1)。リビングラボとは、商品開発や街づくりなどの課題解決を目指して、生活者である住民と、企業や自治体、大学や研究機関などが一緒に活動する場だ。特に高齢の参加者に着目し、彼らが自分を再発見するための独自企画を定期的に実施。企業の営業担当者がふだん話題にしづらい「終活」について本音を聞き出したり、「理想の終の棲家をつくる」という作業を通じて意見を引き出したりしている。そこでわかった「シニアのリアル」を、高齢社会が直面する課題を解決するためのソリューション提案や、政策提言などにつなげているのだ。リビングラボで浮き彫りになった高齢者の興味深い本音を分析しつつ、「終活」の現実に迫ろう。(日本総合研究所 創発戦略センター マネジャー 岡元真希子)

「終活」ニーズは増えているのに

エンディングノートはまだ少数派?

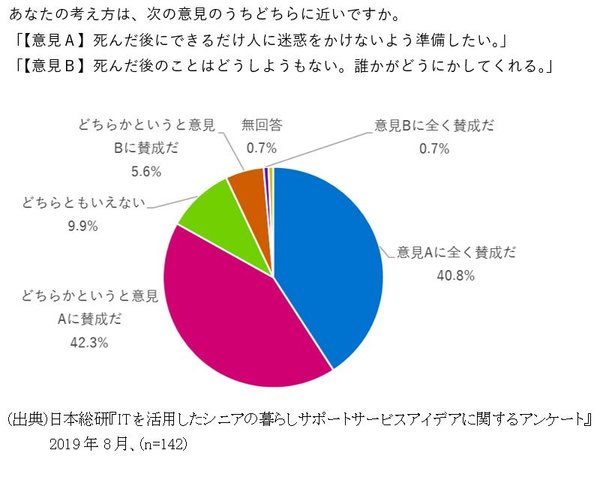

リビングラボに参加するシニア(60歳~92歳、平均74.0歳)142人から回答を得たアンケートでは、「死んだ後にできるだけ人に迷惑をかけないよう準備したい」という考え方に賛同する人が約80%、「死んだ後のことはどうしようもない。誰かがどうにかしてくれる」という考え方に賛同する人は約6%という構成比でした。

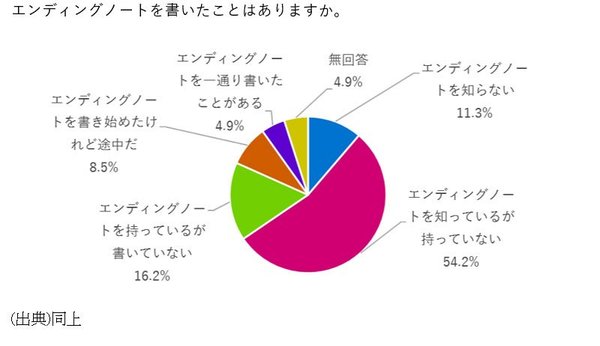

しかしながら、家族に必要な情報を遺すためのエンディングノートを書いている人はというと、全体のわずか13%です。この中には、「書き始めたもののまだ途中」という人も含まれるため、網羅的に情報を整理して、伝えられる状態で準備している人は5%にも満たないのが現状です。エンディングノートについて「知っているが持っていない」という人が半数を超え、エンディングノートというものを「知らない」という人も約1割に上りました。

もちろん、エンディングノートではなく、法的効力がある遺言書を書いている人もいるかもしれませんし、紙面ではなく口頭で伝えている人もいると思います。しかし、家族には迷惑をかけたくはないという人がほとんどなのに、情報を伝えられるように準備はできていないというのが、見えてきたシニアのリアルな一面です。