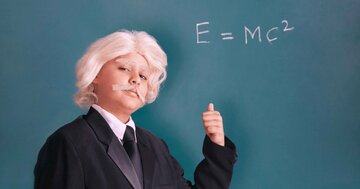

床の上で問題を解く児童

ーー富永さんがこれまでに出会った子どもの中では、どのようなケースがありましたか?

富永:以前、VAMOSに通っていた子どもで、落ち着きがなくてイスに座っていられないけれど、記憶力がずば抜けて高い子どもがいました。

すぐに寝転がっちゃうんです。落ち着きがなく、感情のコントロールも同じ年齢の子どもと比べて苦手でした。

この時に、寝転がっちゃうことを注意するのか、得意なことを伸ばすのか。これは正反対の教育のアプローチです。

私は、この子どもに対しては、寝転がることを否定しないで接することにしました。VAMOSで、彼は、ひたすら床の上で問題を解いていました。

5年生の秋に初めて塾にやってきたので、受験勉強のスタートは遅かったのですが、記憶力が高くて一度やったことを忘れないので、成績は一気に上がっていき、首都圏最難関中学に進学していきました。

従来の教育であれば、常識的な教育のルールというものがあると思うんですよね。しかし、ギフテッドの子どもの場合、そこには当てはまりません。

特出した才能があり、一般的な人とは脳のつくりから考え方までまるで違うのです。それなのに、常識的なやり方を強要しようとすれば、才能は潰れてしまう。

この子どもにとって「座って勉強する」ことは、私たちが考えるより何百倍も難しいことで、今日明日で身につけられる簡単なことではなかったはずです。

一方で、勉強の才能はあったので、彼から見れば、「なんでみんなは、こんな簡単な問題が解けないの?」となるわけです。

こんなふうに、能力のバランスが極端に偏っている子どもがいます。こちらが考える当たり前が当たり前じゃない、常識が当てはまらないんです。

6歳で新聞を隅々まで読む児童

ーー他には、どんな子どもがいましたか?

富永:幼い頃から言語の能力が非常に発達していた子どもがいました。彼女は、幼稚園年長の時にVAMOSにやってきましたが、その頃にすでに新聞を隅々まで読んでいました。読むことと、漢字の才能がある子どもでした。

小1の夏休みにハリーポッターを読んで「簡単すぎる」と言っていましたし、小学校高学年になると大学の図書館にあるような経済学の本を読んでいました。

当然国語に関しては、どんな問題でもほぼ満点を取れました。一方で、彼女の場合は算数が不得意で、特に図形の問題は苦手でした。くわえて、算数の問題が解けないと、感情を抑えられず、自傷行為に走ろうとすることもありました。

ギフテッドの中には、人一倍感情が豊かな子どもがいます。私は彼女に対しては、苦手なことについてはあれこれ言わず、得意なことだけを伸ばすことに専念しました。

また、彼女の読む力を生かして、算数の文章題を国語の問題と同じように解釈していく方向で指導したら、算数の成績も向上していき、首都圏最難関の中学入試を突破しました。