無形資産をいかに

「しくみ」化するか

一橋大学ビジネススクール 客員教授

一橋大学ビジネススクール 客員教授名和高司

TAKASHI NAWA東京大学法学部卒業後、ハーバード・ビジネス・スクールにてMBA(経営学修士)、ならびに優秀成績者に授与されるベーカースカラーを取得。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。同社ディレクターを経て、2010年より現職。現在はファーストリテイリング、味の素、SOMPOホールディングス、NECキャピタルソリューションの社外取締役も務める。主な著書に『経営改革大全』(日本経済新聞出版、2020年)、『パーパス経営』(東洋経済新報社、2021年)、『稲盛と永守』(日本経済新聞出版、2021年)、『シュンペーター』(日経BP、2022年)がある。

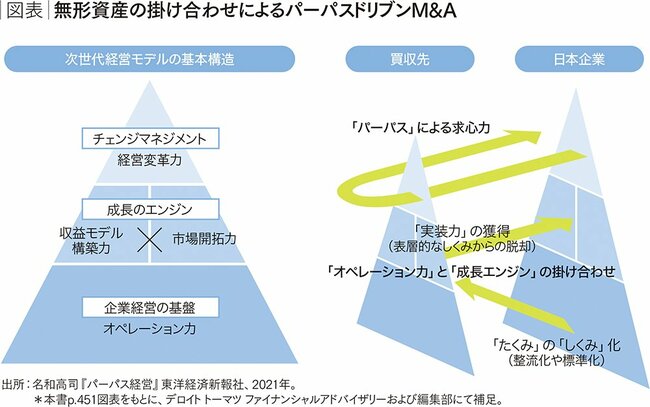

名和:気になるのは、設備や販売網といった有形の資産を買うM&Aがいまだに少なくないことです。いま注目すべきは有形資産ではなく、イノベーションの源泉となるブランド、人材、ネットワーク、知識などの「無形資産」です。私が提示する次世代経営モデルで言えば、真ん中に位置する「収益モデル構築力」と「市場開拓力」がそれに当たります(図表を参照)。

この2つは企業の成長エンジンとして大きな役割を果たしますが、残念ながらここが強い企業は日本では一握りです。ならば外から買って、そのケイパビリティを自社に取り込めばいい。多くの日本企業の基盤となる「オペレーション力」の上に、無形資産の源泉となる2つの成長エンジンを埋め込めば、日本企業の伝統芸ともいえる現場のたくみ力を、収益モデルや市場開拓モデルへと引き上げることができます。この「たくみ」の「しくみ」化が実現すれば、低生産性やスケールしないといった日本の課題解消にもつながります。

長山:ただ、実務に携わる私の印象では、成長エンジン部分だけを買うのはそう簡単ではありません。たとえ買えたとしても、相互の期待がうまく共有できなかったために、成長エンジン部分に所属するキーパーソンが流出してしまうケースが後を絶ちません。買った側と買われた側という意識ではなく、お互いのよいところを学び合って価値観を結合しようという姿勢が必要でしょう。

そこで、やはりカギとなるのがパーパスです。我々はどこに向かおうとしているのか、そのためになぜあなたが必要か、どんな価値を生み出してほしいのか。これらをしっかりと伝えるうえで、パーパスは非常に有効です。

名和:それと同時に、買収した企業から、ヒトに依存しない方法も学んでほしいですね。特に、真ん中部分が強い欧米企業は整流化や標準化が得意なので、強みを活かしたしくみへと昇華させてくれるかもしれません。一方で、彼らのしくみは綺麗だけれど、往々にして実装力に欠けている。ですから、ただ足りないパーツを買っておしまいにせず、内なる強みであるオペレーショナル・エクセレンスと外からの成長エンジンを掛け合わせることで、初めて化学反応が起きるのです。