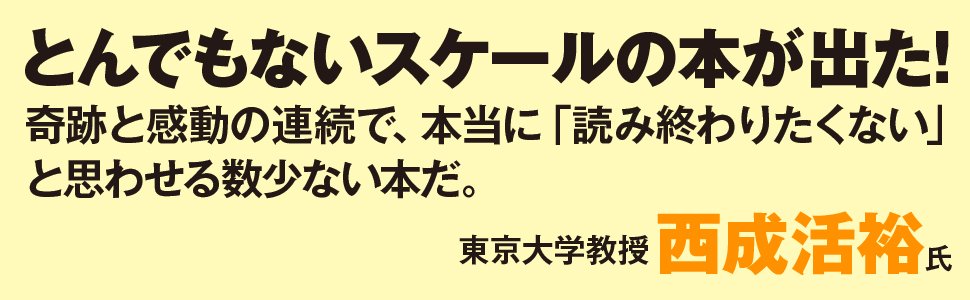

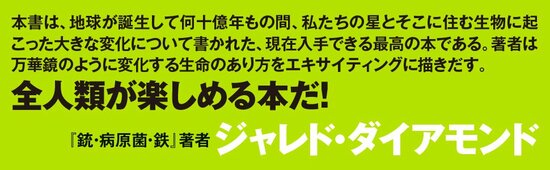

地球誕生から何十億年もの間、この星はあまりにも過酷だった。激しく波立つ海、火山の噴火、大気の絶えまない変化。生命はあらゆる困難に直面しながら絶滅と進化を繰り返した。ホモ・サピエンスの拡散に至るまで生命はしぶとく生き続けてきた。「地球の誕生」から「サピエンスの絶滅、生命の絶滅」まで全歴史を一冊に凝縮した『超圧縮 地球生物全史』は、その奇跡の物語を描き出す。生命38億年の歴史を超圧縮したサイエンス書として、ジャレド・ダイアモンド(『銃・病原菌・鉄』著者)から「著者は万華鏡のように変化する生命のあり方をエキサイティングに描きだす。全人類が楽しめる本だ!」など、世界の第一人者から推薦されている。本書の発刊を記念して、内容の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

恐竜の秘密

獣弓類には、大型はゾウくらいから小型はテリアくらいまでの大きさのものがいたが、恐竜はそのどちらをも超えていた。

なぜ、恐竜はこれほどまでに大きく、そして小さくなれたのだろう?

その秘密は、恐竜の呼吸の仕方にある。

「換気」の効率

羊膜動物の歴史のなかで、深い断絶が起きていたのだ。ほ乳類、つまり三畳紀の生き残りで、恐竜の影で果敢にもまだ頑張って生きていた獣弓類にとって、「換気」とは、息を吸って、また吐き出すことだった。

客観的に考えて、これは体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するには効率の悪い方法だ。

口と鼻から新鮮な空気を吸い込み、肺に下ろし、そこでまわりの血管に酸素を吸収させるのは、エネルギーの無駄だ。

しかも、同じ血管から老廃物である二酸化炭素を同じ肺の空間に放出し、新鮮な空気が入ってきたのと同じ穴から吐き出さなければならない。

恐竜もトカゲも…

つまり、一回の吸気で、よどんだ空気をすべていっぺんに排出することも、隅々まで新鮮な空気で満たすことも非常に難しいのだ。

恐竜やトカゲなどのほかの羊膜類も、同じように鼻や口から息を吸ったり吐いたりしていたが、吸気と呼気のプロセスはかなり異なっていた。

彼らは空気を処理する一方通行のシステムを進化させ、呼吸をとても効率的なものにしていた。

空気は肺に入っても、すぐにまた出ていくわけではなく、逆止め弁に導かれて、全身に張り巡らされた気嚢へと送られた。

精巧なしくみ

今日でも一部のトカゲに見られるが、このシステムを最高度に精巧なものにしたのは恐竜だった。

気嚢は、究極的には肺の延長であり、内臓を取り囲んで、さらには骨のなかまで入り込んでいた。

恐竜の体は空気でいっぱいだったのだ。

この空気処理システムは、必要にして充分なまでに簡潔で洗練されていた。

強力な神経系を持ち、活動的だった恐竜は、大量のエネルギーを獲得して消費する必要があり、熱を帯びていた。

巨大化と空冷装置

こうしたエネルギー活動のためには、酸素を大量に消費する組織へ、尋常でない方法で、もっとも効率よく空気を送り込むことが不可欠だった。

このエネルギー消費が、大量の余分な熱を発生させた。気嚢はその熱を逃がすのに有効な手段だった。

そしてここに、一部の恐竜が巨大化した秘密があった。彼らは空冷装置を備えていたのだ。

(本原稿は、ヘンリー・ジー著『超圧縮 地球生物全史』〈竹内薫訳〉からの抜粋です)