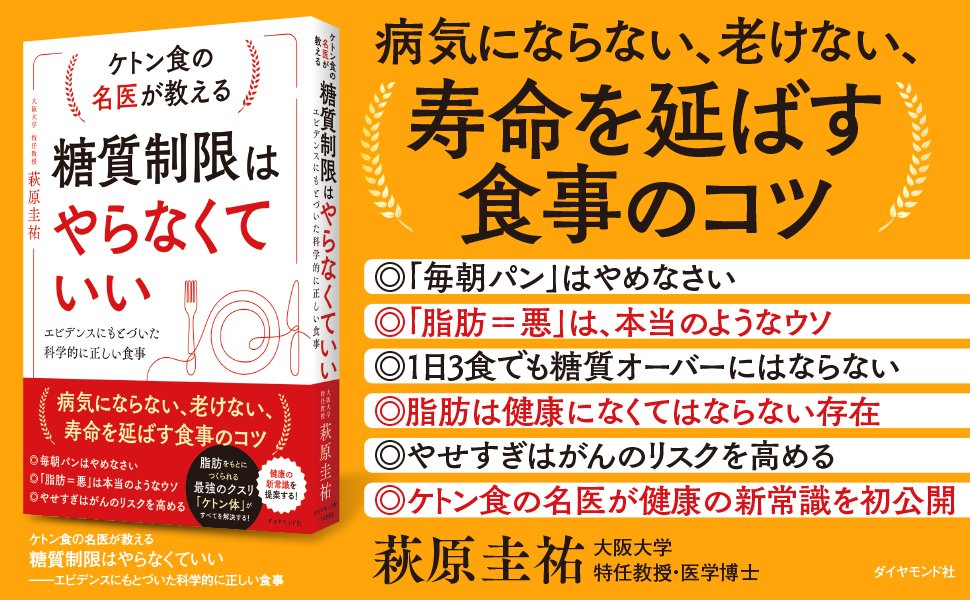

「1日3食では、どうしても糖質オーバーになる」「やせるためには糖質制限が必要」…。しかし、本当にそうなのか? 自己流の糖質制限でかえって健康を害する人が増えている。若くて健康体の人であれば、糖質を気にしすぎる必要はない。むしろ健康のためには適度な脂肪が必要であるなど、健康の新常識を提案する『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』(萩原圭祐著、ダイヤモンド社)。同書から一部抜粋・加筆してお届けする本連載では、病気にならない、老けない、寿命を延ばす食事や生活習慣などについて、「ケトン食療法」の名医がわかりやすく解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

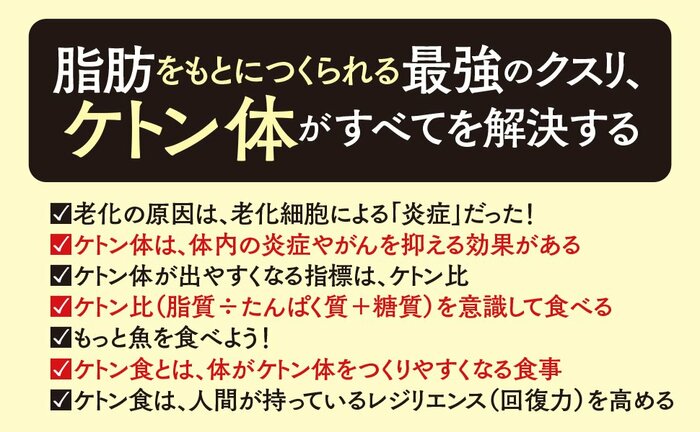

ケトン体には、抗炎症効果がある

ケトン体は、私たちが眠っている副交感神経優位のときに、体内の細胞の炎症を抑え、体のメンテナンスをしてくれています。

医学の世界で最も権威のある科学雑誌の一つである『Nature Medicine』で、ケトン体の一つであるβヒドロキシ酪酸を使って、抗炎症効果が検討されています。ここはケトン体の作用を理解するうえで、とても重要な点なので、少し難しい話になりますが、お付き合いください。

研究は、マウスの骨髄由来のマクロファージという免疫細胞を使って進められました。マクロファージとは、細菌感染など免疫防御の最前線で働く細胞です。

具体的には、マクロファージは細菌などを食べて、炎症を起こす炎症性サイトカインと呼ばれる物質を放出することで、炎症を引き起こします。

ケトン体の一つであるβヒドロキシ酪酸は、マウスの骨髄由来のマクロファージからのIL─1βと呼ばれる炎症性サイトカインの産生を抑制したのです。

つまり、βヒドロキシ酪酸は、直接的に抗炎症効果を有しているのです。ただし、注意すべき点があります。そのときのβヒドロキシ酪酸の濃度が重要なのです。

実験で用いられている濃度は、1~10mM濃度ですが、これは、がんケトン食療法を実践した患者さんで誘導される血中の総ケトン体の濃度数千/L台と一致しています。

近年の研究では、腫瘍関連マクロファージ(TAM)という、がん細胞の近くに集まったマクロファージが、がん細胞が生存しやすい環境をつくっていると考えられています。TAMは、がんの転移や抗がん剤、免疫療法による治療抵抗性と関連しているのです。

TAMとケトン体の関連については、今後さらに研究が必要ですが、ケトン体が直接的な抗炎症効果をもっていることは、とても重要な働きです。

したがって、ケトン体の産生を促すことは、健康にとっては最重要課題の一つなのです。その際に使用される素材が脂肪から放出される脂肪酸であることを、ぜひ覚えておいてください。

大阪大学大学院医学系研究科 先進融合医学共同研究講座 特任教授(常勤)、医学博士

1994年広島大学医学部医学科卒業、2004年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。1994年大阪大学医学部附属病院第三内科・関連病院で内科全般を研修。2000年大学院入学後より抗IL-6レセプター抗体の臨床開発および薬効の基礎解析を行う。2006年大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫アレルギー内科助教、2011年漢方医学寄附講座准教授を経て2017年から現職。2022年京都大学教育学部特任教授兼任。現在は、先進医学と伝統医学を基にした新たな融合医学による少子超高齢社会の問題解決を目指している。

2013年より日本の基幹病院で初となる「がんケトン食療法」の臨床研究を進め、その成果を2020年に報告し国内外で反響。その方法が「癌における食事療法の開発」としてアメリカ・シンガポール・日本で特許取得。関連特許取得1件、関連特許出願6件。

日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)などの学会でがんケトン食療法の発表多数。日本内科学会総合内科専門医、内科指導医。日本リウマチ学会リウマチ指導医、日本東洋医学会漢方指導医。最新刊『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』がダイヤモンド社より2023年3月1日に発売になる。