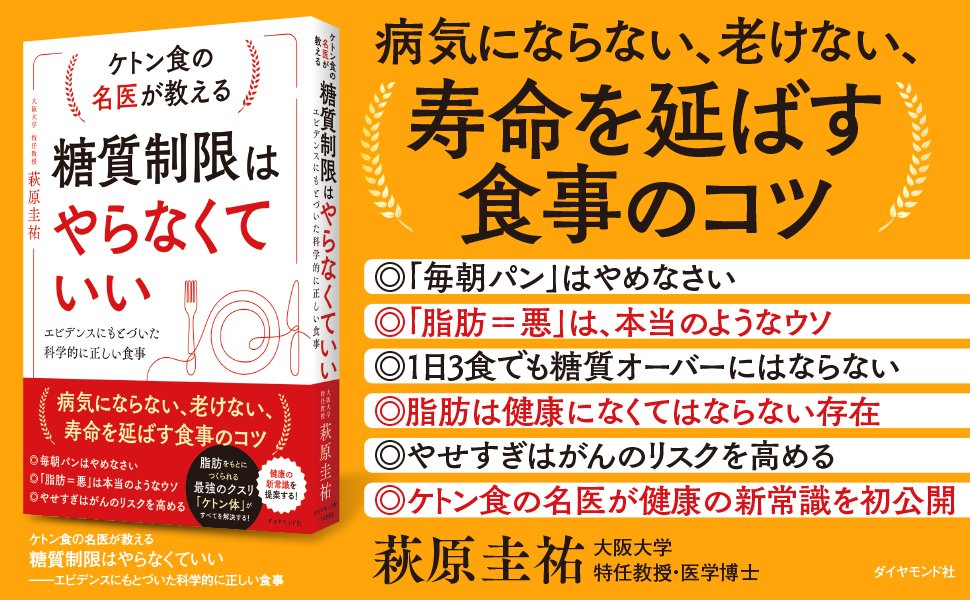

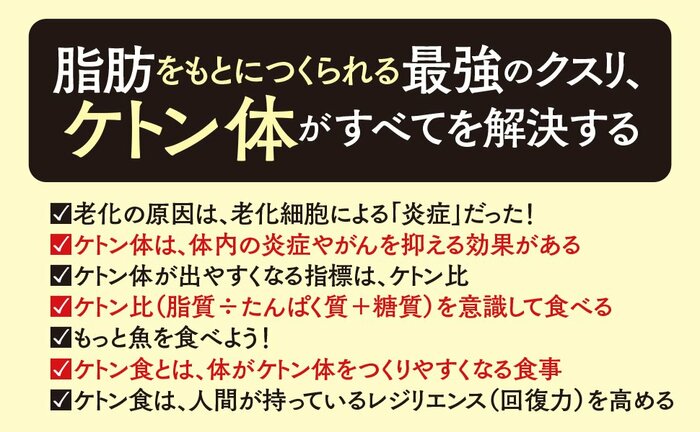

「1日3食では、どうしても糖質オーバーになる」「やせるためには糖質制限が必要」…。しかし、本当にそうなのか? 自己流の糖質制限でかえって健康を害する人が増えている。若くて健康体の人であれば、糖質を気にしすぎる必要はない。むしろ健康のためには適度な脂肪が必要であるなど、健康の新常識を提案する『ケトン食の名医が教える 糖質制限はやらなくていい』(萩原圭祐著、ダイヤモンド社)。同書から一部抜粋・加筆してお届けしている本連載。読者からは「こんなの知らなかった」「エビデンスにもとづいているので信頼できる」「ケトン体とは何かがよくわかった」「健康のためには食事が重要であることが理解できた」などの声が多数寄せられている。前回に続いて今回も、福岡県飯塚市にある飯塚病院 漢方診療科の吉永亮先生に、本書の感想やおすすめポイントなどについて話を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

西洋医学と東洋医学では、

異なるアプローチをとる

――医学は、大きく西洋医学と東洋医学の2つに分かれていて西洋医学の立場からすると、東洋医学や漢方の考え方は、治療に取り入れるものではないみたいなこともあるのでしょうか。

吉永 亮(以下、吉永)そうですね。西洋医学の基本は「原因追求」といいますか、身体の中の臓器であったり、その奥の細胞であったりとか、さらに最近で言うと遺伝子レベルまでとどんどん狭めて診ていきますが、東洋医学のアプローチは、患者さんの全体を診る視点で、患者さん全体の反応を組み立てます。ですので、私としては両方を使えたほうが患者さんには、いい医療が提供できると思っています。

――つまり西洋医学で足りないところを漢方で補えるという。

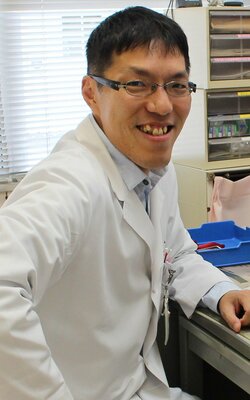

吉永 亮(よしなが・りょう)

吉永 亮(よしなが・りょう)飯塚病院 漢方診療科 医師

1978年福岡県生まれ。2004年3月自治医科大学卒業。2004年飯塚病院で初期臨床研修を経て、福岡県内の離島・山間地の診療所で地域医療に従事。2013年4月より飯塚病院漢方診療科で勤務。2019年医学博士(自治医科大学)。地域医療時代に漢方、東洋医学に興味を持ち、漢方の外来研修で漢方を学びながら地域医療を行う。

現在は漢方専門医として働きながら、漢方の教育やプライマリ・ケア領域への発信に携わっている。日本内科学会認定内科医、総合内科専門医。日本東洋医学会漢方専門医、指導医、学術教育委員。日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医・家庭医療指導医。著書に『あつまれ!! 飯塚漢方カンファレンス 漢方処方のプロセスがわかる』(南山堂)がある。

吉永 もちろん現代医学的な評価・治療というのは前提で、お互いの短所・長所を生かしていければ、さらにいい医療になるのではないかなと思います。

――『糖質制限はやらなくていい』の中では、がんの患者さんがケトン食療法をやることで抗がん剤の副作用が軽減されるということが書いてありますが、吉永先生の漢方診療科には、がんの患者さんもいらっしゃったりするのでしょうか。

吉永 そうですね。抗がん剤の副作用で手足がしびれるとか、ご飯が食べられないということで漢方科を受診される方は比較的多いです。あとは胃や食道を取ったり、腸を切除したりする手術後に検査をしてもせまい、つまっているなどの異常はないものの「つかえる感じがする」とか「お腹が張る」といった症状の方などです。消化管の動きをよくする、温めるなどのいろいろな漢方がありますので、そういった症状は改善する手ごたえは結構あるかなと感じています。

それ以外にも別の総合病院から「この患者さんに漢方治療をお願いします」と紹介されたり、同じ病院の他科の先生から依頼されたりすることも多いですね。老若男女、さまざまな方が来ています。

朝食は、パンよりも

ご飯と味噌汁がお勧め

――特にどういう症状とか、どういう病気の方が多いとかはありますか。

吉永 急性疾患はあまり診ないですけど、特にいろいろな検査をしても異常がない方が比較的多いですかね。あと診断はつくけれども、現代医学で有効な治療がない人などが多いですね。

例えば、最近多いのはCOVID-19パンデミックで「コロナの後遺症で検査は異常がないけれど、体がきついです」とか「歩くだけできついです」という人です。

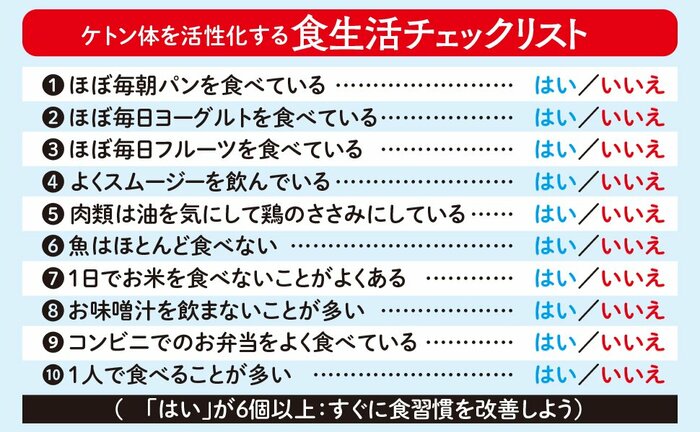

もう一つは、中学生などで頭痛や立ちくらみで朝学校に行けない「起立性調節障害」のお子さんなどですね。これは、なかなか有効な治療法がないので小児科から漢方科に紹介されて診ることが増えています。実際に検査をすると推定される塩分摂取量が少ないお子さんが多いです。親御さんには、朝はパンよりも「味噌汁とご飯を食べさせてください」と指導しています。味噌汁を飲めば、水分も塩分も両方取れますので。

――起立性調節障害には、塩分や水分が関係しているのですね。

漢方的には水分代謝の異常を「水毒」と言うのですが、めまいとか立ちくらみなどが起こります。小児科の教科書には「水を2リットル飲むように」などと書いてありますけど、それもなかなか現実的には難しいです。なので、まずはちゃんと朝ご飯を食べて、味噌汁を作って飲ませてくださいと。水のめぐりを良くする漢方を処方して、それプラス食養生とか生活指導というところで私も萩原先生と同様に、ご飯と味噌汁をお勧めしています。

――先生ご自身では、普段の食生活で気をつけてらっしゃることはありますか。

吉永 萩原先生も和食を推奨されてますけど、私も朝はご飯を食べて味噌汁を飲むようにしています。あとは、もうちょっと筋肉もつけたいのでタンパク質の摂取を多めにしたりしています。

――運動については、定期的にやったほうがいいですか。

吉永 「和漢食」を作った小倉重成先生も、「運動と食事が大事」だとおっしゃっていて、小倉先生も毎日診療の合間に10キロ走っておられたそうです。それで私も最近ランニングをはじめました。ただしフルマラソンは足が痛くなるし、ちょっと体にいいかどうかわからないですけど(笑)。初めは膝とかが痛くなるからウォーキングがいいですね。

ケトン体は、健康維持に欠かせないもの

――『糖質制限はやらなくていい』をまだ読んでない一般読者にお勧めするとしたら、どういう点が挙げられますか。

吉永 私もそうだったのですが、自己流の糖質制限はかえって健康によくないのでやめたほうがいい、お勧めできないというところは一番かなと思います。

ケトン体といえば医師たちの間では糖尿病性ケトアシドーシス(意識障害などの症状が起こる)など、どちらかと言えば悪いイメージしかなかったのですが、実はケトン体は健康維持に欠かせないもので、体にいろいろと良い作用があるんだという点です。それについては全然知らなかったので、これからの食事指導に生かしていければなと思っています。

――最後に、読者に向けて健康長寿のために「こういう点に気をつけたほうがいい」というアドバイスがありましたらお願いします。

吉永 「これが体に良い」とか「これを食べるとやせる」とか、いろいろな健康情報が世の中にあふれていますけど、科学的にどこまでが本当なのか疑わしい情報も多いです。だから、とにかくバランスの良い食事を心がけて、適度に運動して、しっかり足腰を鍛えるのが一番大事なのではないでしょうか。

また、検査で異常がないと言われたけど「なんとなくきついです」というように、現代医学的には異常はないので治療はありませんとなってしまいますが、漢方なら別の診方で治療をご提供できますので、ぜひ漢方診療を選択肢に入れていだくと、お役に立てる可能性はあるのかなと思います。