「言いたいことがあるのに、言葉がパッと出てこない」「話してるうちに、何が言いたいか見失う」

言語化に関するあらゆる悩みを、著書累計180万部を超える言語化のプロが一気に解決する1冊、『すごい言語化 「伝わる言葉」が一瞬でみつかる方法』(木暮太一著)が発売された。本記事では同書をもとにその方法の一部を紹介する。(初出:2023年6月11日)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「言語化が苦手な人」だけが知らない1つの本質

あなたは新しいスマホ機種の販促担当者になりました。このスマホを世の中にPRし、販売台数を伸ばしていくことがあなたの役割です。

では、あなたは何をしますか?

このとき、多くの方が「どうやればもっと売上を伸ばせるか」「どうPRすればいいか」を考えます。

つまり、「どう」伝えるかに目が行ってしまいます。

しかし「どう」を考えても、相手には伝わりません。伝えたいのに伝わらない場合、ぼくらは「この人にどう伝えたらいいか・どう表現したらいいか」と口にします。

一方で相手が思っているのは「この人が何を言っているのかわからない……」です。

伝える側は「どう(How)」を気にしていますが、相手は「なに(What)」を考えています。わからないのは「何」なんです。

大切なのは「何」を伝えるか

もちろん、どう伝えるかも大事ですが、その前に考えなければいけないのは「何を伝えたら買ってくれるか」です。

ぼくらが商品を買うのは、伝え方を工夫されたからではありませんよね。欲しいと思う要素があったからです。欲しいと感じる要素がないのに、「どう伝えたら、この商品を買ってくれるんですか?」と質問されても困ります。丁寧に説明されようが、何度も足を運んでもらおうが、欲しいと思う要素がなければ買いたくありません。

CMでいいイメージをつければ売れていた時代がありました。もちろん悪いイメージを持たれるよりは、いいイメージを持たれたほうがいいです。ですがそれは、いいイメージを植え付ければ売れるということではありません。

コミュニケーションスキルはビジネスパーソンにとってとても重要なもののひとつです。また、それ以前に自分の頭の中にあるものを相手に言葉で伝えることは非常に重要です。ですが、コミュニケーションスキルで重視されているのは、話し方・聞き方・褒め方などの「How(どのようにするか)」です。どのように話せば相手が納得してくれるかなどのやり方が解説されています。

これらは、言ってみれば「届け方」ですね。伝えたい内容をどのように相手に届ければいいかの話です。もちろんそれも大事です。しかし、この「How」が活きるのは、届けるもの(伝えたい内容)が整っている場合のみです。

伝えたい内容があやふや、もしくは自分の意図がしっかり反映できていない場合、「届け方」をいくら磨いたところで意味はありません。レストランでいえば、料理の提供方法や演出は大事ですが、もっと大事なのは「何を出すか」です。出す料理が決まっていない、もしくは整えられていないのに「どう提供すればいいか」を考えても意味がないですよね。提供する料理が定まってから、より効果的な提供の仕方を考えなければいけません。

「何を伝えるか」が最重要なのです。

「何を伝えれば伝わるのか」を、まず自分の中で明確にする

「どう表現するか」を考えるのではなく、「何を表現するか」を考える。それが言語化です。繰り返しですが、言語化とは伝え方の問題ではありません。自分が伝えたいものは何か? 何を伝えたら相手に響くのか、その伝える内容そのものを定めることからが言語化なんです。

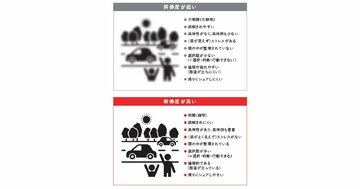

言語化の最終ゴールは、自分が頭の中で描いているものと同じものを描けるような言葉にすることです。自分が頭に描いている「相手に伝えたいこと」を言葉にすることが言語化のゴールです。そしてビジネスシーンで考えれば、言葉にした結果、商品サービスを顧客から正当に評価してもらうことも目的のひとつです。

言葉で表現できれば言語化できたと言えるわけではありません。言葉にしても相手が誤解していたら「言語化した」とはならないし、相手に過小評価されてしまっていたらそれも「言語化した」とは言えません。

そのゴールに向けて、「何を伝えればいいか」を考えることが言語化の第一歩です。