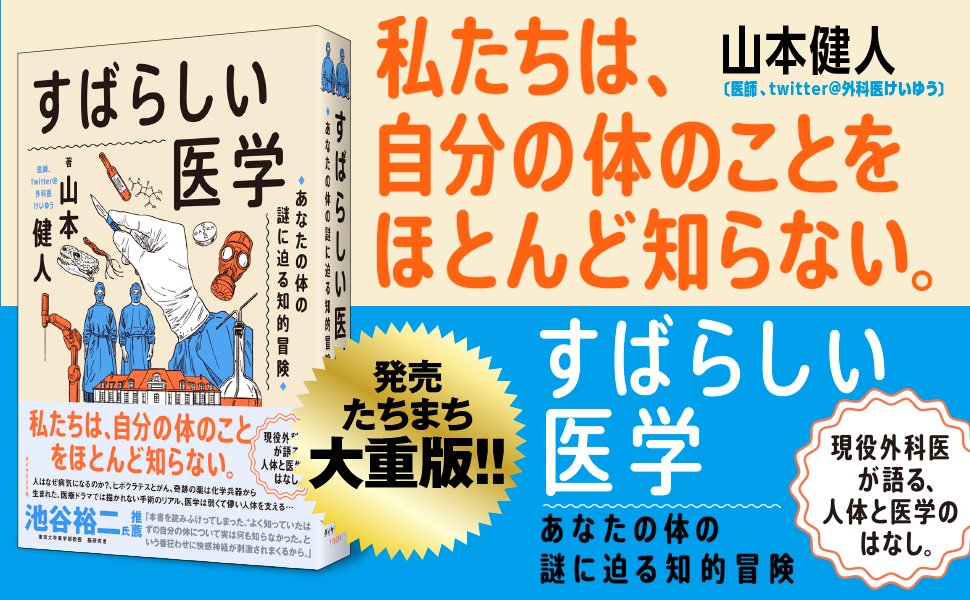

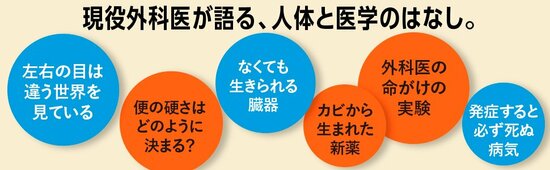

人はなぜ病気になるのか?、ヒポクラテスとがん、奇跡の薬は化学兵器から生まれた、医療ドラマでは描かれない手術のリアル、医学は弱くて儚い人体を支える…。外科医けいゆうとして、ブログ累計1000万PV超、X(twitter)で約10万人のフォロワーを持つ著者が、医学の歴史、人が病気になるしくみ、人体の驚異のメカニズム、薬やワクチンの発見をめぐるエピソード、人類を脅かす病との戦い、古代から凄まじい進歩を遂げた手術の歴史などを紹介する『すばらしい医学』が発刊された。池谷裕二氏(東京大学薬学部教授、脳研究者)「気づけば読みふけってしまった。“よく知っていたはずの自分の体について実は何も知らなかった”という番狂わせに快感神経が刺激されまくるから」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

突然の暴言と暴力

今から書くのは、私が創作した架空のストーリーである。

だが、医療現場で非常によく遭遇する、ごくありふれたワンシーンである。

『礼儀正しく穏やかな性格の六十代男性。全身麻酔手術を受け、病室に戻ったその夜、突然に豹変し、医療スタッフに暴言を吐き、暴れて抑制がきかず、暴力を振るおうとする。付き添っていた家族は「一体何事か」とびっくり仰天する。ところが翌朝には噓のように元に戻り、本人は前夜の記憶が全くない−。』

これは、「せん妄」と呼ばれる病態を描いたものだ。

せん妄とは、病気や外傷、手術、薬などが原因になって起こる意識の障害である。入院することによる環境の変化や、睡眠リズムの乱れなど、さまざまな心身へのストレスが重なると、せん妄は起きやすくなる。

特に認知症を持つ方や高齢者に起こりやすいが、せん妄は認知症とは全く異なる病態である。認知症は意識が清明で、症状は年単位で慢性的に進行する。

虫が壁を這っている

一方、せん妄は一時的に起こる意識の障害であり、症状が短時間で変動するという特徴がある。せん妄は入院患者の一〇~三〇パーセントに起こるとされ、医療現場で極めてありふれた現象だ(1)。

よって医療従事者は、前述のストーリーを読んでも特段の驚きを感じない。特に病棟で勤務する医療スタッフにとっては、毎日のように遭遇する光景だ。

一方、一般にはせん妄の実態が全く知られていない。豹変した患者を見た家族が決まって驚愕してしまうのも、それが理由である。

せん妄の症状と治療 せん妄に陥った患者は、あたかもはっきり目が覚めているかのように見えるが、実際には睡眠と覚醒のはざまで意識が朦朧とした状態にある。辻褄の合わない発言をし、幻覚が現れることも多い。

「たくさんの虫が壁を這っている」「病室に観音様がやってきた」と幻視を訴えたり、「大音量でラジオ体操の曲が流れている」と幻聴を訴えたりする。これらはすべて幻なのだが、本人にとっては、まさに現実そのものに感じられてしまう。

せん妄の危険性

また、注意が散漫になり、集中するのが難しくなる。周りの状況が正確に把握できず、興奮状態になることも多い。こうしたケースでは、病気の治療を行う上でせん妄が大きな妨げになることがある。

例えば、点滴などの大切な管を自分の身体から引き抜いたり、ベッドから転落したりするなど、患者にとって危険な事故が起こりやすくなるからだ。

さらに、「見当識障害」という症状も特徴的だ。「見当識障害」とは、日付や時刻、自分がいる場所、身近な人の名前などがわからなくなることである。

医療ドラマでよく見るシーン

医療ドラマで、救急車で搬送されてきた患者に医師たちが、「ここはどこかわかりますか?」「今日は何月何日ですか?」と聞く姿をよく見るが、これは「見当識障害の有無」を確認するシーンである。

せん妄に限らず、軽い意識障害で見られる代表的な症状の一つが「見当識障害」だからだ。せん妄の治療には、さまざまなアプローチがある。最も重要なのは、せん妄の原因と思われる病気や外傷を早期に発見し治療することだ。

また、せん妄の原因となりうる薬剤を中止することで、せん妄から回復するケースもある。その上で、入院中であれば時計やカレンダー、家族の写真をベッドサイドに置くなどして現実を把握しやすくし、心理的なストレスを減らすのも大切だ。

睡眠リズムを整える目的で、せん妄に有効な種類の薬を投与する場合もある。病院によっては、医師や看護師からなる専門の多職種チームが設置されているところもある。

十分な知識が助けになる

さまざまな専門性を持つ医療スタッフが協力しあい、適切に対処する必要があるためだ。治療が困難な場合は、精神科が介入して治療に参画する。

せん妄のように患者の意識状態を大きく変化させる病態は、とりわけ見た目がショッキングである。大切な家族が辻褄の合わないことをいい、攻撃的になると、計り知れない不安を抱くのは当然だ。

こうしたとき、何より助けになるのは、十分な「知識」に他ならないのだ。

【参考文献】

(1)『レジデントのための専門科コンサルテーション(5章 精神科)』(山本健人編著、医学書院、二〇二一)

【監修・協力】

山崎真平(京都大学大学院医学研究科精神医学教室 客員研究員)

(本原稿は、山本健人著『すばらしい医学』からの抜粋です)

2010年、京都大学医学部卒業。博士(医学)。外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、内視鏡外科技術認定医、感染症専門医、がん治療認定医など。運営する医療情報サイト「外科医の視点」は1000万超のページビューを記録。時事メディカル、ダイヤモンド・オンラインなどのウェブメディアで連載。Twitter(外科医けいゆう)アカウント、フォロワー約10万人。著書に17万部のベストセラー『すばらしい人体 』(ダイヤモンド社)、『医者が教える正しい病院のかかり方』(幻冬舎)、『もったいない患者対応』(じほう)ほか多数。

Twitterアカウント https://twitter.com/keiyou30

公式サイト https://keiyouwhite.com