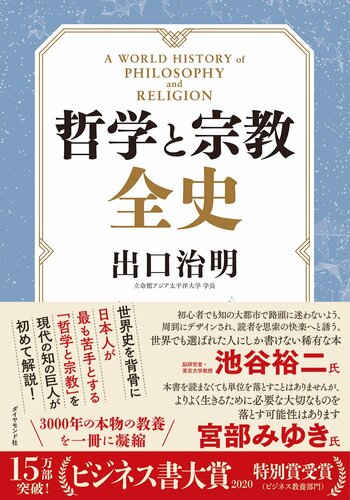

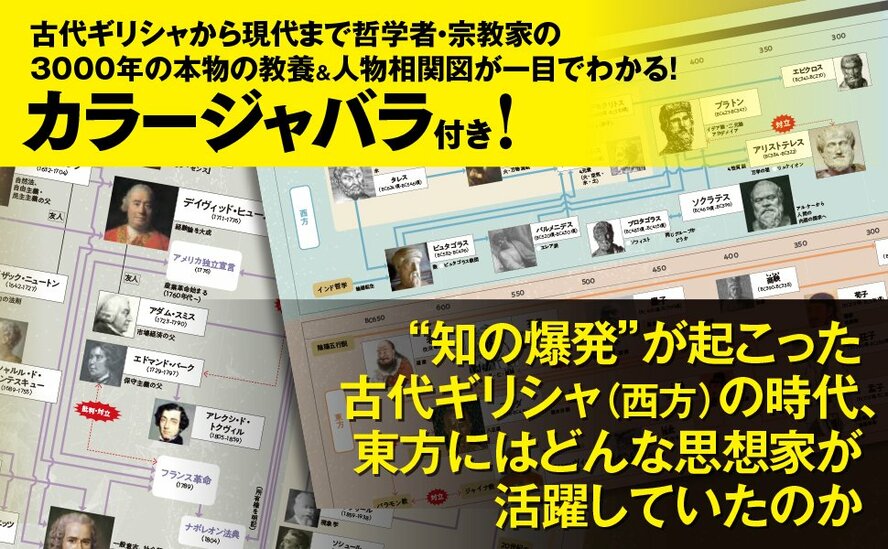

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)前学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)を受賞。宮部みゆき氏が「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」と評する本書を抜粋しながら、哲学と宗教のツボについて語ってもらおう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ウィトゲンシュタインとは?

出口治明(でぐち・はるあき)

出口治明(でぐち・はるあき)立命館アジア太平洋大学(APU)前学長

1948年、三重県美杉村生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年4月、生命保険業免許取得に伴いライフネット生命保険株式会社に社名を変更。2012年、上場。社長、会長を10年務めた後、2018年より現職。訪れた世界の都市は1200以上、読んだ本は1万冊超。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。

おもな著書に『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)、『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『仕事に効く教養としての「世界史」I・II』(祥伝社)、『全世界史(上)(下)』『「働き方」の教科書』(以上、新潮社)、『人生を面白くする 本物の教養』(幻冬舎新書)、『人類5000年史I・II』(ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義 古代篇、中世篇』(文藝春秋)など多数。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)はウィーンで生まれ、ケンブリッジで死去した哲学者です。

彼には2つの代表的な著作があります。

一つは1921年に発刊された『論理哲学論考』、および死後の1953年に発表された『哲学探究』です。

彼の哲学は、前期と後期では大きく変化しています。

しかしソシュール同様、言語学と哲学の関係について重要な提言を行っています。

最初に『論理哲学論考』の学説から説明します。

ウィトゲンシュタインは、「言葉は世界の写真だ」という考え方を示しました。

たとえば、海でカツオが泳いでいるという事実を、言語を用いれば客観的に言葉で写し取ることが可能です。

したがってウィトゲンシュタインは、世界は言語によって写し取られたものであり、僕たちが認識している世界は、言葉がなかったら認識できないと考えたのです。

また、このように考えるとき、ウィトゲンシュタインは言語には2つの性格があると指摘しました。

一つは日常言語です。

自然言語とも呼ばれます。

ふだんの会話に出てくる言葉です。

もう一つは科学的な言語です。

自然科学的な世界の真実を写し取るような、具体的で科学的、合理的な言葉です。

「雨が降りそうだ」というのは日常言語です。

「海でカツオが泳いでいる」というのは、世界の真実を写し取っている合理的な言葉です。

2つの言語のうち、どちらがより重要であるかといえば当然、科学的な言語であるとウィトゲンシュタインは、『論理哲学論考』の頃には考えていました。

そして客観的な世界は、科学的な言語によって全部写し取れる、表現できると考えたのです。

「語りえぬものについて、ひとは沈黙しなければならない」

すると、たとえばニーチェが断言した、「神は死んだ」という言語は、何を写し取っているのでしょうか。

ウィトゲンシュタインは、『論理哲学論考』の末尾に次のように書いています。

「語りえぬものについて、ひとは沈黙しなければならない」

ウィトゲンシュタインは、神の存在やその死などといった事実として認識しえないことについて、分析することには興味がなかったのです。

科学的、唯物論的な発想です。

加えて、倫理の重要性を認識していたウィトゲンシュタインは、語らないという倫理的な態度をこの表現によって示そうとしたのではないでしょうか。

「言語ゲーム」という概念

科学的な言語を重視していたウィトゲンシュタインでしたが、現実問題として日常言語の中で人は生活していることを改めて考えました。

世界とは何か、などということは、人間はふだんあまり考えない。

だからそういう言葉は使用していない。

そうではなくて、「元気そうでよかったね」などという日常的に交わされる言語が大切なのであって、科学的な言語を分析しても世界のことは何もわからないのではないか、そのように考え始めます。

たとえば、誰かが「雨が降りそうだよ」と言ったとき、それは次のようなことを伝えたかったのかもしれません。

「だから傘を持って行ったほうがいいよ」

また、そうではなくて、「ずっと雨が降っていなかったから、これで畑の野菜も助かるねえ」と言いたかったのかもしれません。

言語は使用することによって初めて意味が確定するのです。

文脈が大切だということです。

そしてウィトゲンシュタインは、「言語ゲーム」という概念を考案します。

それは彼の人生の中で、後半期に熟していった概念であり、死後に発刊された『哲学探究』に全体的な形で著述されています。

ゲームとは何か。

一つひとつのゲームには、それぞれのルールがあり、それぞれの用語があります。

一つのゲームに強くなろうと思ったら、そのルールと用語に熟達する必要があります。

人間はゲームと同じように、一つの生活圏や職業において、その職業や生活に特有なルールを理解して、それを表現する言語を使用しています。

そのように言語が持っている具体的で多様な姿を、ウィトゲンシュタインは、「言語ゲーム」と呼びました。

それゆえに一つの文節や単語の持っている意味は、それがどのような文化のいかなる世界について書かれた文脈の中に登場しているかによって、相違してくる。

だから、世界について神について正義についてなど、それぞれの民族や文化で語られた言葉を数多く学んでいくことで、初めて正義や神について何かがわかってくる。

だからそのためには、さまざまな言語ゲームを繰り返しながら、それらの言語の背景を知ることが大切なのだと、彼は結論づけました。

たとえば、トマス・アクィナス(1225頃-1274)は神学とは何かということを、哲学と比較する形で論じましたが、そのことについて議論しても実は無意味なのです。

そうではなくて、トマス・アクィナスが用いた神学という言葉の意味について理解しようと思ったら、彼が生きた時代背景を考えながら分析することしか、やるべきことはないとウィトゲンシュタインは述べたのです。

哲学に与えられている課題は、神とは何か・歴史とは何かなどについて抽象的に考えることではない。

そうではなくて、それぞれの民族や文化の中で生きてきた人間が、神とか歴史とかいう言葉をどういう意味で使っていたのか、それを分析することが哲学に与えられている課題であると、彼は断言しました。

ウィトゲンシュタインの発想は

哲学界に「言語論的転回」をもたらした

言語を分析することこそが哲学の本質的な役割であるというウィトゲンシュタインの発想は、世界の哲学界に多大な影響を与えました。

それまでの哲学界の中心的な命題は、「神とは・歴史とは・善とは」などの認識論でした。

しかしウィトゲンシュタインは、人間の意識の中身など探りようがないと考え、哲学の中心的な命題を言語の分析に置き換えてしまったのです。

要するに世界の客観的存在などありえない。

あるのは言語だけであるという、近代的な発想であり唯物論的な考え方でした。

このようにウィトゲンシュタインによって哲学の主要なテーマが置き換えられたことを、コペルニクスの地動説によって天文学に生じた「コペルニクス的転回」にちなんで、「言語論的転回」と呼んでいます。

ウィトゲンシュタインの理論は、言葉という記号が思想をつくると考えたソシュールと同様に、言語学の本質に迫る議論でもありました。

ウィトゲンシュタインは分析哲学を代表する哲学者といわれています。

彼の著書はたいへん多くの翻訳本が出版されています。

ここでは21世紀に出版された2冊を紹介しておきます。

『論理哲学論考』(丘沢静也訳、光文社古典新訳文庫)と『哲学探究』(丘沢静也訳、岩波書店)です。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』からの抜粋です)