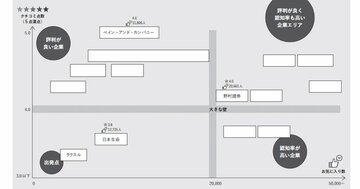

「あなたの会社はZ世代に嫌がられるような採用活動をしていませんか?」――そう語るのは、ワンキャリア取締役の北野唯我さん。「常に人手不足」「認知度が低い」「内定を辞退されてしまう」「外資系との給与さが開いている」といった多くの採用担当者、経営者の悩みを解決するため、北野さんが執筆したのが、著書『「うちの会社にはいい人が来ない」と思ったら読む 採用の問題解決』です。これまで属人的で全体像が見えなかった採用活動を構造化し、3000社以上の企業の採用支援実績、180万人の求職者のデータに基づいた「新しい採用手法」を紹介した一冊です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

企業イメージを上げるために、自社の魅力を「言語化」する

本書では「採用戦略」で最も重要なのは企業イメージだと結論づけている。

企業イメージの構築は、次の4つのステップで考えていく。

ステップ① 「質的ゴール」を決める

ステップ② 「フェイズ」を決める

ステップ③ 「体験施策」を設計する

ステップ④ 「コンテンツポートフォリオ施策」を設計する

詳しくは本書で説明するが、このうち、ステップ③で特に大事なのは「言語化」だ。

まず、社員体験の価値を言語化し、その価値がなぜ重要なのかを言語化する。

たとえば、自社のミッションを求職者に覚えてほしいなら、なぜそのミッションが重要なのか。どういう課題意識からミッションは生まれたのか。誰を助けたいのか。ミッションを実現した先にあるものは何かを言語化する。

このとき、価値が生まれた裏側にある「課題」を軸に話すと伝わりやすい。

たとえば「人の数だけ、キャリアをつくる。」という当社(ワンキャリア)のミッションを押し出すのであれば、ミッションが生まれた背景(=課題)をセットで伝える。

「人の数だけ、キャリアをつくる。」

↓(なぜ重要?)

「今の日本では、画一的で多様性のないキャリアしか選べないことが課題だから」

あるいは「若くして事業責任者になれるチャンスがある」ということが社員体験の魅力だとしたら、魅力の裏側にある課題を言語化するといい。

「若くして事業責任者になれるチャンスがある」

↓(なぜ重要?)

「年齢だけ重ねて市場価値がない人が増えてしまうことが課題」

押し出したい価値と課題はセットにして話すことで、求職者は共感・理解がしやすくなる。

RTB(Reason to Believe)を探せ

社員体験の価値を言語化したら、次に主張を強固にするための素材集めを行う。

事例やデータ、ストーリーなど、ここで集める素材をRTB(Reason to Believe)と呼ぶ。RTBとはマーケティング用語で、顧客が商品やサービスを購入する際に感じる本質的な価値(≒ベネフィット)の「理由」や「証拠」となるもので、消費者に「信頼」や「納得」をもたらす。

たとえば、リポビタンDは「タウリン1000mg配合」と宣伝することで、私たち消費者に「元気になるための根拠」を提供している。

このイメージがあることで「疲れたときはリポDを飲もう」といった購買意欲が生まれるのだ。

RTBはマーケティング施策全体の「根拠」として機能する。さらに、「クチコミ」を生む要素となるなど、他社との差別化を図るポイントとしても活用できる。

年収、労働時間データ、働く人……すべてが根拠になる

採用活動における、価値の根拠となるデータ(RTB)の例を考えてみよう。

たとえば、自社が訴求したい価値が、「経済価値(=報酬や、与えられるポジションがいい)」だとしたら、実際の世代や等級別の年収が該当する。データで見たときに、平均値や中央値はいくつになるのか、どんな事例があるのか、がRTBになる。

キーエンスなどの「高い年収」によって企業イメージがいい会社は、これに当てはまる。

別の例でいうと、人や社風、福利厚生など、働く環境がいいことを社員体験のコア価値として訴求するのであれば、実際にどんな人が働いているのか、オフィス環境や労働時間の実態を事例やデータとして収集する必要がある。

これらのRTBと「自社のことを、もしひと言で覚えてもらうとしたら」がセットになって初めて、求職者は信頼して自社のイメージを構築できる。具体的には「インターンシップ(新卒)」「WEBコンテンツ(新卒・中途)」「会社説明会資料(新卒・中途)」で一貫して説明すべき内容になる。最も典型的なRTBは社員インタビュー記事である。