「自分の仕事に足りないことをめちゃくちゃ言語化してくれる本」「会社員人生が180度、変わった」

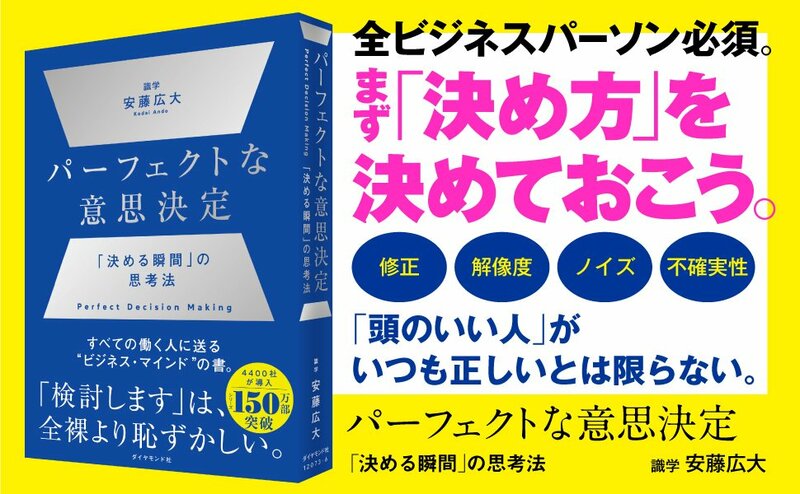

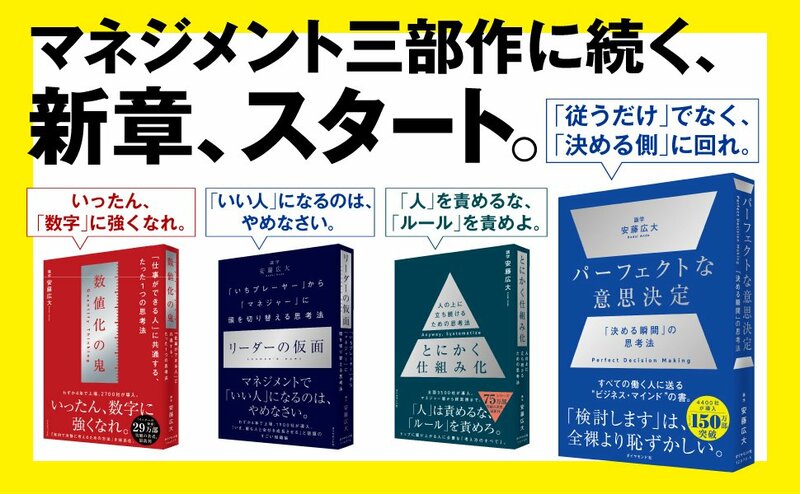

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』シリーズ三部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「意思決定」のあり方を指南する、シリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法』の中から、特別に本書のエッセンスを解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

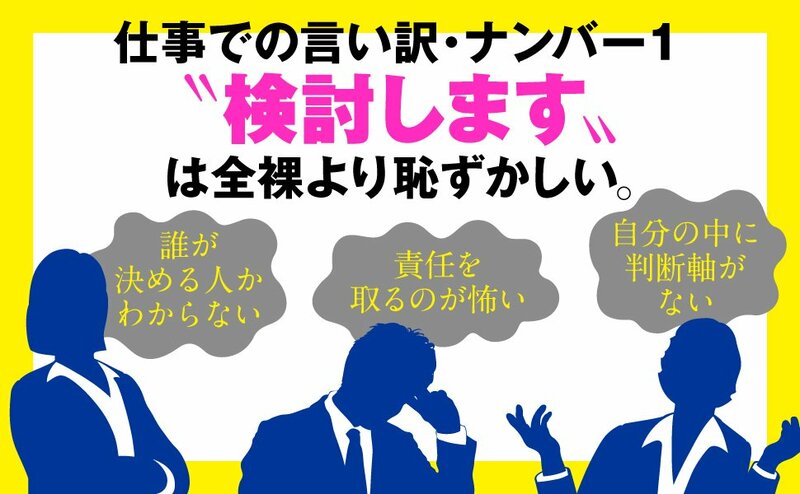

情報の「ノイズ」を減らす

情報を正しく見ようとするスタンスは必要です。

職場では、つねに多くの情報が行き交います。噂話もあるでしょう。

その中には、「ノイズ」もあるのです。それを排除する話をしておきましょう。

たとえば、次のような情報共有があるとします。

「AさんとBさんは仲が悪い。だから一緒にしないほうがいい」

「Cさんが辞めそうな雰囲気だ。配慮したほうがいい」

「Dさんのやり方はずるい。気に入りません」

「Eさんの言い方がキツい。どうにかしてほしい」

これらは、このままの情報であれば「ノイズ」です。

いずれも、感想の域を脱していないからです。

特に多いのが、AさんとBさんの例です。そこに配慮する必要はありません。

Cさんの場合は、その裏側に問題があるかどうかは掘り下げましょう。もしかすると、「業務過多が発生している」などの問題があるかもしれません。

それに対しては、対処が必要になります。

Dさんの「やり方」については、問題を起こすリスクがあるのなら、観察すべきかもしれません。

ルール違反があるのであれば、上司が注意すべきです。

Eさんの「言い方」も、具体的に確認しましょう。

「会議の場で『バカ』と言った」など、決定的な違反があれば、それはハラスメントに該当します。

それに対しては、もちろん対処しなくてはいけません。

ただ、人の好き嫌いは多少あるのが会社組織です。感覚的に「合う・合わない」はどうしても発生します。

社会人なら、それをやり過ごすスキルが必要なことは覚えておきましょう。

「いい人」はキャパオーバーする

「事実」を拾うようにするだけで、何が正しい情報かを見極められます。

そして、それ以外は「ノイズ」とする。

これだけで、仕事におけるストレスはグッと減らせます。

感想レベルのノイズは、スルーする。

決定的な事実があるものは、意思決定者が責任を持って対処する。

その2つでしか問題解決はしないのです。

つい、人は優しいので、「なんとかしたい」と思ってしまうものです。

悩みを聞いたら、それを自分ごとのように抱え込んでしまいます。

それは一見、素晴らしいことに思えるでしょう。

しかし、それを続けていると、いつしか自分のキャパシティを超えてしまいます。

「その問題は私が預かります」という対処ばかりしていて、抱え込んでしまうと、最後には体を壊したり、メンタルを崩したりする。

そんな話が職場では絶えません。

ノイズをノイズとしてスルーしておけば、そこまで抱え込む必要はないのです。

その思考を手に入れるようにしましょう。

(本稿は、『パーフェクトな意思決定』の著者・安藤広大氏が特別に書き下ろしたものです)

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計150万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。