「相手にしてはいけない無能な部下には特徴がある」

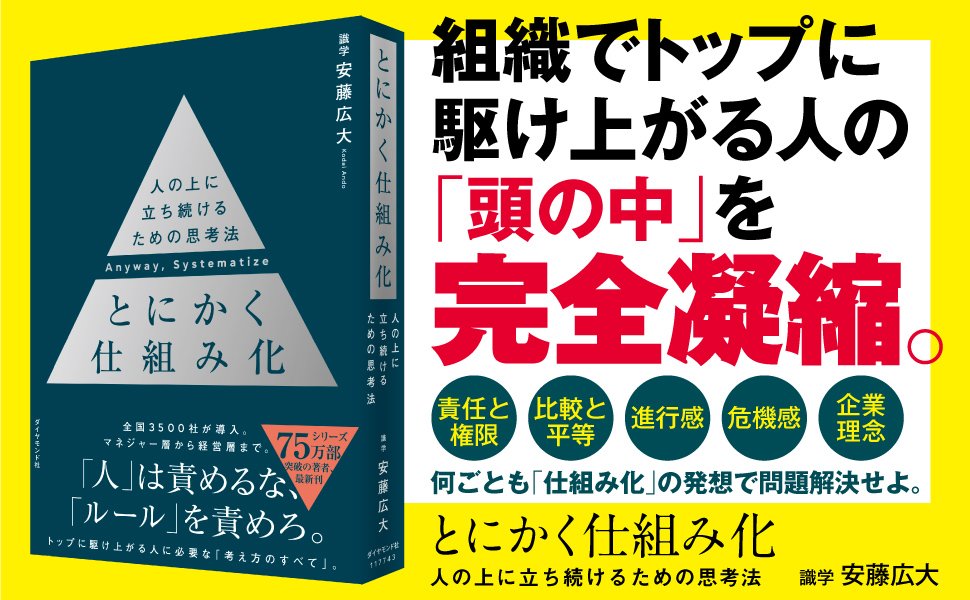

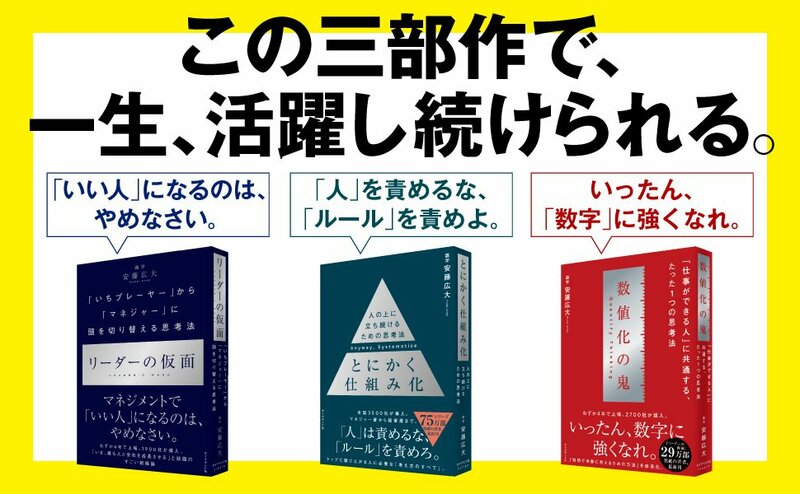

そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』『リーダーの仮面』『数値化の鬼』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理、数字管理などで悩むリーダーたちに、ビジネススキルを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、話題のマネジメント方法を解説する。(構成/種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「役割」を理解しよう

上司と部下は、同じ立場ではありません。

それを混同している人が、あまりにも多すぎます。

もちろん、人間としては同じです。

しかし、そんなことを言い出したら、社会は何も動きません。

それぞれ任された「役割」が異なるだけです。

そして、それを理解しないと、トラブルを生み出してしまいます。

「未来」を見るべき立場がある

組織の中のポジションによって、見える景色は違います。

見なければいけないポイントも変わってきます。

リーダーとメンバーでは、当然見えている景色が違うんですよね。

もし、経営者が目の前のことだけを考えたら、社員たちに破格のボーナスを支払って喜ばせるでしょう。

親が子どもを喜ばせるだけなら、毎日、大好きなおもちゃやお菓子を与え続けるでしょう。

それで良くないことは、誰の目にも明らかです。

その意識がない部下を相手にするのはやめましょう。

無駄に意地を張って、「自分のほうが優秀だ」とプレーヤーとしてマウントを取ることもしないほうがいい。

時間の無駄でしかありません。

たとえば、数字に厳しい上司は、今の部下にとっては嫌な存在です。

しかし、未来に視点を移すと、「あのとき、頑張っておいてよかった」と、部下にとってその上司の存在はプラスに転じます。

そうやって未来から逆算して考えるのが、上司の役割です。

「あれって、どうなった?」

部下に指示をするときに、必ずやるべきことがあります。

それは、「締め切り」の設定です。

指示に期限を入れていないと、上司から部下へ「あれって、どうなった?」と確認しなければいけなくなります。

指示は「上から下」で、その後の報告は必ず「下から上」になるようにすべきです。

こうした仕事の任せ方ひとつで、お互いの「位置」は正しく認識させられます。

なかなか結果が出ない部下には、「報告・連絡・相談(ほうれんそう)による管理の回数を増やす」という方法をとります。

結果が出てきたら徐々に回数を減らしていくのが正攻法です。

そして、部下からの報告のたびに喜びすぎる上司はNGです。

大げさに褒めてしまうと、部下は自分がすごいことをやっていると勘違いをします。

「あたりまえ」の基準を下げないようにしましょう。

また、部下から見ると、ほうれんそうは億劫になることがあります。

「できていないと怒られる」「褒められるときだけ報告したい」というように、感情が絡んだ「見えないハードル」があります。

スムーズに「ほうれんそう」をさせるためには、その場で褒めたり叱ったりせず、「機械的に事実だけを聞く」という態度も必要です。

報告に対して、「もっとやれよ」と感情的な評価をしてしまうと、報告や連絡を誰もしなくなります。

その点に注意して、部下を成長へと導きましょう。

(本稿は、『とにかく仕組み化』の著者が特別に書き下ろした内容です)