目の前の相手が「仕事ができる人か」「できない人か」を見破る“あるポイント”とは?

そう語るのは、これまで4000社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「もう誰も言ってくれないことがここに書いてある」と話題の著書『リーダーの仮面』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに「判断軸」を授けている。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、注目のマネジメントスキルを解説する。(構成/種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「評価」からは誰も逃げられない

あなたは、目の前の人が「仕事ができる人」か「できない人」かを見分けられるでしょうか。

それを見分けるためには、「姿勢を確かめる質問」をしましょう。

たとえば、評価には2つの種類があります。

それが、「自己評価」と「他者評価」です。

「自己評価と他者評価、どちらが大事でしょう?」と聞いてみてください。

それによって、仕事ができるかどうかが確かめられます。

どっちが大事?

いま、世の中には「自己評価」が蔓延しています。

しかし、「自己評価」は、本当の意味での「評価」ではありません。

よって、「他者評価」を重視する人が、仕事ができる可能性が高い。

そもそも評価とは、どれだけ対価を獲得できるかを示した基準です。

つまり、他者から得られるものと結びついた概念です。

たとえば、ランチでお店に訪れたとしましょう。

店員さんが、「この料理は手間隙をかけた自信作です」と説明してきたとしましょう。

しかし、一口食べてみて、美味しくなかったらどうでしょう。もうそのお店には行かないでしょう。

いかなるときも、最初に他者評価を獲得できないと、自己評価には何の意味も生じないのです。

「人気」という言葉に要注意

会社員における「他者評価」とは、なんでしょう。

それは、「上司からの評価を得ること」です。

「仕事ができる人」というのは「評価者が求める成果を出せる人」です。

少なくとも会社において、部下たちに求められているのは、上司が求める成果を出し続けることです。

これは、あるリーダーの話です。

社交的な性格なので、社内では人気を集めて目立っていましたが、チームとしてのパフォーマンスを上げているわけではありません。

明らかにリーダーが管理できていない状態でした。

ただ、人気があるので「自己評価」が高い。そこに問題がありました。

しかも、その部下は他の部署の仕事も兼務していたので、いわゆる「2人上司」の状態になっていました。

上司が2人以上になってしまうと、上司同士が牽制しあい、責任者が曖昧になり、ちゃんと指示が通らなくなります。

社内の人気者だからといって野放しにしてしまうと、ちゃんと成果に向き合う姿勢を取れなくなってしまうのです。

リーダーは仮面をかぶり、その人気に惑わされずに管理をしなくてはいけないのです。

「自己評価」に意味がないことに気づかせましょう。

(本稿は、『リーダーの仮面』より一部を抜粋・編集したものです)

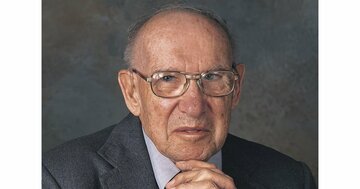

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社NTTドコモ、ジェイコムホールディングス株式会社(現:ライク株式会社)を経て、ジェイコム株式会社にて取締役営業副本部長を歴任。2013年、「識学」という考え方に出会い独立。識学講師として、数々の企業の業績アップに貢献。2015年、識学を1日でも早く社会に広めるために、株式会社識学を設立。人と会社を成長させるマネジメント方法として、口コミで広がる。2019年、創業からわずか3年11ヵ月でマザーズ上場を果たす。2024年4月現在、約4000社の導入実績がある。主な著書に『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』のシリーズ(いずれもダイヤモンド社)がある。