みなさんはメールを書くとき、どんな言葉から始めますか? 十中八九、「お世話になります」の類ではないでしょうか。なぜなんでしょう。まだお世話になってもいない人にもそう書いてしまうのは、どういう理由があるんでしょう?

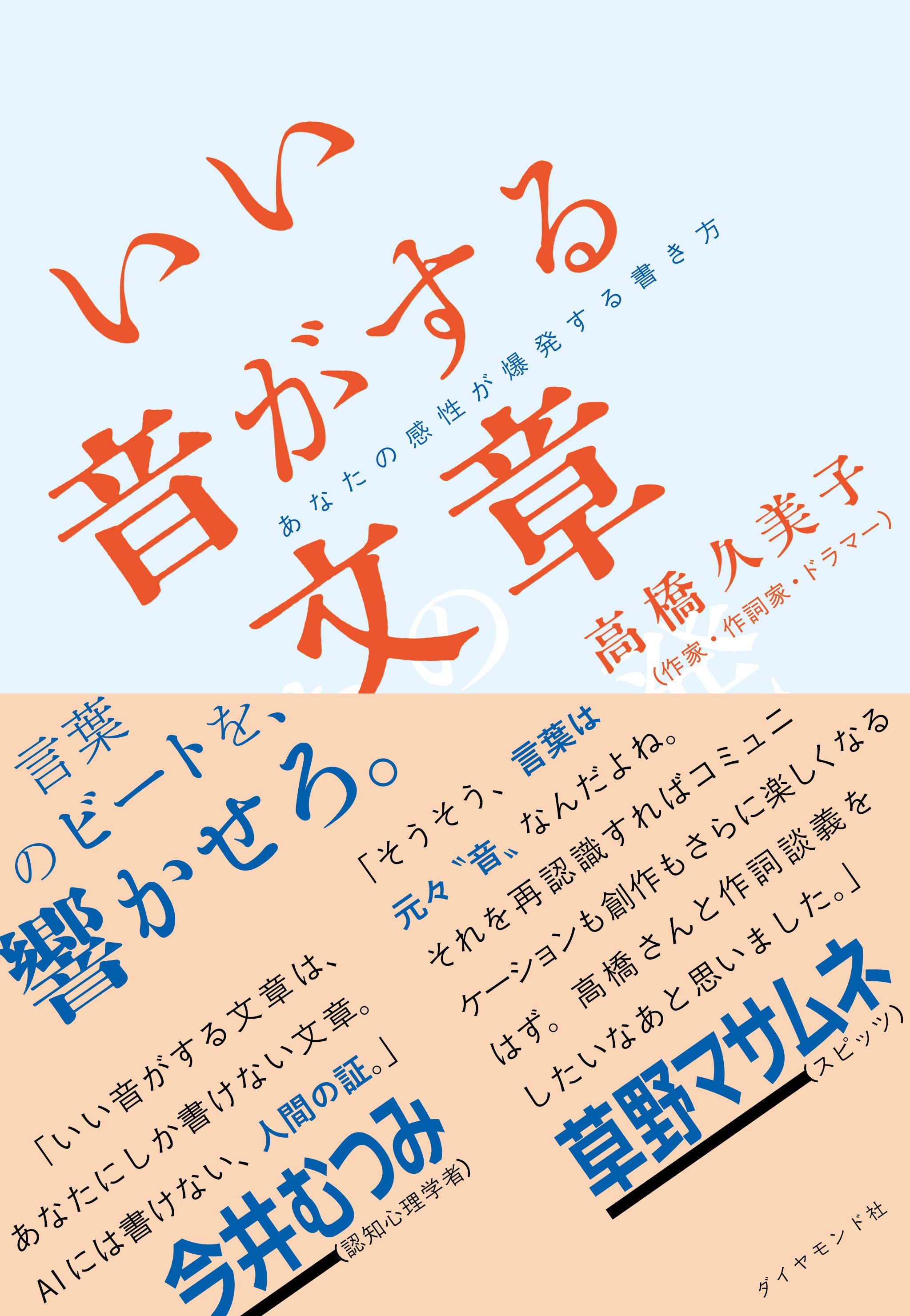

名曲の歌詞から日々のメールまで、元「チャットモンチー」ドラマーの作家&作詞家・高橋久美子さんが「音楽と文章」のつながりをひもとく新刊『いい音がする文章』から、その「音楽的な理由」を紹介します。(構成・写真/ダイヤモンド社 今野良介)

クラシックコンサートで喩えてみますと

仕事のメールの文章の多くは音を感じない。無味無臭、無音です。

「お世話になります」からはじまる雛形(ひながた)はいつから定着したのだろう。

よく考えると、まださほどお世話になっていない人にも、ひとまず「お世話になります」だ。ときには「大変お世話になっております」と書いてくれる人もいて、これは論理というよりは、安心安全な記号として貼っつけてるんやろなあ。

まあまあ慣れてきたら「こんにちは。今日はとびきり暑いですね」とか「おはようございます。今朝散歩していたら桜の花が咲き始めてました」なんて、自分の身近な話題も織り交ぜられるようになるけど、相手に会ったことがないとか、まだパーソナルなお付き合いをしてない人とは、ひとまず「お世話になります」が楽ですよねえ。

手紙なら、まずは季節の挨拶を入れるけど、仕事のメールでこれを入れると、相手にも強要しているような気がする。忙しいときにこんなの来たらうざったいかななんて思って、自分の音を出すのを躊躇してしまう。

令和になってもメールの宛先に「〇〇様」と書くのも、なんか変な感じがします。「様」と書いた途端に、よそ者スイッチが入ってしまう。会ったらあんなにフランクやのに、文面では「様」「お世話になります」から抜け出せないあのハードルはなんなんだろう。相手が「高橋さん」と書いてくるのを待っているのに。相手も私の出方を待っているに違いない。

クラシックコンサートで喩(たと)えてみますと、「お世話になります」はじまりは、コンサート前に1stバイオリンに合わせてすべての楽器が同じ一音を鳴らしてチューニングするステージ上のあの感じに似ている。ギー。ギギー。はじまるよー。ギギギー。てな具合に。

自分も実際、吹奏楽部とかオケ部でステージに立ったとき、このチューニングで少し緊張がほぐれた。続けてパッセージを弾きたくもなるが、一音だけを鳴らし、 何十もの楽器の音程を合わせる。挨拶というのは第1楽章の前のチューニングなのではないか。

ご近所さんと道で会ったときに、朝は「おはようございます」、晩は「こんばんは」と言うみたいに、お仕事メールの「お世話になります」も、これから第1楽章いきまっせのチューニングなんだろう。

普段あまりお付き合いのない近所の人にいきなり趣味の話をしたりはしないように、このチューニングは、わりと便利な記号だ。チューニングで、相手と音程を合わせてから、趣味や家族の話をする。

チューニングが合わないと思ったら、挨拶と天気の話だけで、うまくやりすごすのも大人の近所付き合いであるが、仕事ではそうはいかない。私は自営業なので、チューニングの合う人とだけ仕事ができるけれど、ほとんどの場合はうまくチューニングの合わない相手でも進めねばならない。これでは、自分の音を鳴らしていてはめんどくさいことになりかねないし、そもそも「オレの音」が必要ない場所なのかもしれない。

音=感情であることが多い中で、感情が見えないチューニングは時として効率が良く、理にかなっている。自分の「音」は仕事などの効率化を求められる文章においてノイズになることもあるからだ。仕事では「文字」が「記号」としての役割を果たすことで、円滑に進む場合も多いだろう。

ある企業ではメールの返信の文章の雛形が何パターンもあり、それをコピペすることで効率化していると聞いた。自分の音を鳴らすことを、はなから許されていないのだ。それもなかなか寂しい話やなあと思う。揉めることもないけれど、長時間それをやり続けることで、自分の音を忘れてしまうのではないか。

実際に会って話してみることで、プライベートでも仲良くなったという人もいたり、何百回のメールよりも、たった1度の会食により話が進んだというのもよくある話で、チューニング後の第1楽章では、ぜひオレの音を出してみてほしい。

もしチューニングが合えば、ね!

(おわり)