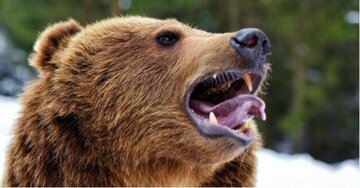

日本に生息するヒグマ(左)とツキノワグマ。住み分けはどうなっている? Photo:123RF, Suzuna Osuga

日本に生息するヒグマ(左)とツキノワグマ。住み分けはどうなっている? Photo:123RF, Suzuna Osuga

北海道・東北地方を中心に、連日クマによる人身被害が絶えません。東京農業大学・山崎晃司教授(崎は立つ崎)は、クマは「可愛さ」と「恐ろしさ」というまったく異なる印象を一身にまとう、不思議な動物だと言います。山崎氏監修の『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』(日本文芸社)より「クマとは何か?」という基本を紹介します。

クマ科って何?分類から見るクマの特徴

人間と同じ哺乳類で何でも食べる

背骨を中心とした骨格を持つ動物を脊椎(せきつい)動物といいます。脊椎動物は両生類、は虫類、鳥類、魚類、哺乳(ほにゅう)類の5つのグループに分かれていますが、このうちクマは、私たち人間と同じく「哺乳類」の仲間です。

哺乳というのは、母親が子どもにおっぱい(母乳)をあげて育てる行為のこと。さらに、クマは哺乳類(分類上は哺乳綱)のなかでも食肉目のクマ科に属しています。食肉目はその名の通り肉食動物たちのグループで、クマ科のほかに、イヌ科やネコ科の動物たちも含まれます。とはいえ、決して肉だけを食べるわけではありません。とりわけクマの仲間は雑食性で、木の実や草の若芽、昆虫、小動物、魚など、さまざまな動植物をバランスよく口にする食の幅が広い動物といえるでしょう。

現在、クマ科の仲間は世界に8種類しかいません。アメリカクロクマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ホッキョクグマ、マレーグマ、アンデスグマ、ナマケグマ、そしてジャイアントパンダといった顔ぶれです。どの種にも共通するのが、大きな体とたくましい四肢、鋭く伸びる長いツメ、そして発達した嗅覚。このような特徴に加えて、柔軟な適応力を持ったクマの仲間たちは、それぞれの土地でたくましく生活を送っています。