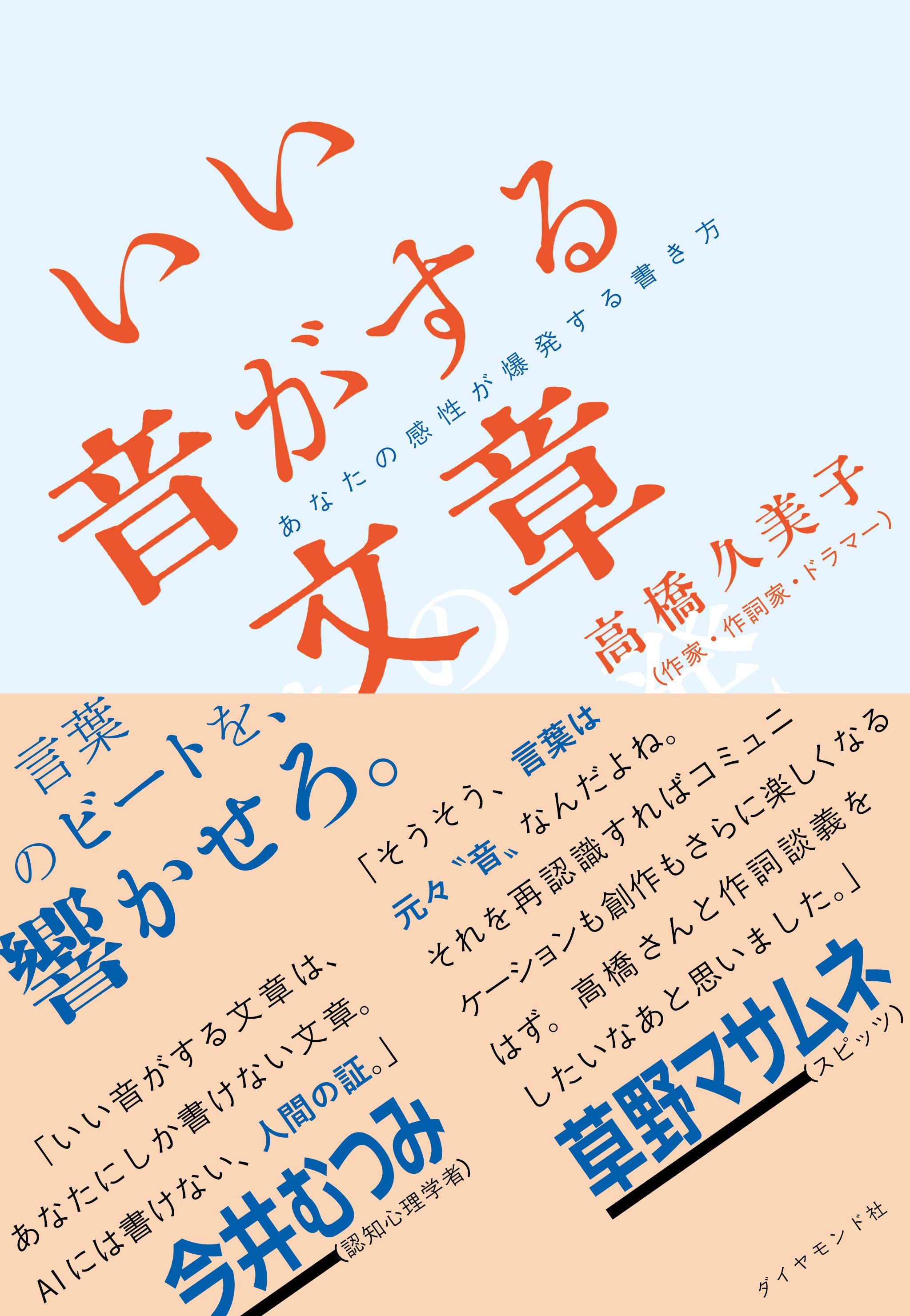

元「チャットモンチー」ドラマーの作家&作詞家・高橋久美子さんが「音楽と文章」のつながりをひもとく新刊『いい音がする文章』から、前書きの全文を特別公開します。音楽が好きな人、狂おしいほど大好きなアーティストや作家がいる人、どうも気持ちよく文章を書けない人、読むこと・書くことをもっと楽しみたい人へ。(構成・写真/ダイヤモンド社 今野良介)

いい文章は「いい音」がする

あなたは、どんな文章を読んで毎日を過ごしていますか。

活字離れは進んでいると言われていますが、スマホを持っていれば、日々何かしらの文を目にしているのではないでしょうか。SNSとか家族や友達とのLINE、仕事のメール、通勤時にWebニュースや新聞を読む人もいるでしょう。

では、どんな文章に惹かれますか。

あの人のあの小説、あの曲の歌詞、あのライターさんの記事、知らない誰かのSNSの言葉で元気をもらったり、何気ないLNEのやりとりで気持ちが和らいだりしているかもしれません。

私たちは文章から情報を得ると同時に気持ちも揺らされています。感動し励まされることもあれば、嫌な気持ちになることもあります。上手だけどちっとも響いてこない文もあれば、すごく長いのに知らぬ間に全部読み終えている文もあります。

あれって何でしょう。書き手との相性でしょうか。景色が見えて情感が伝わるけど、押し付けがましくなくて、最後まで読みたくなるような文章。書けそうでいてなかなか難しい。

あなたは、どんな文章を書いていますか?

肉筆の手紙はもう書かないかもしれないけれど、きっと相手の顔を想像しながら、書いては消し、消しては書きながらメールやSNSの文を模索しているでしょう。人間の真ん中の部分はずっと昔から変わっちゃいないんだと思います。

ああ、あの一文書かなきゃよかったと、送信したあとで悔やむ人や、めんどくせーと、仕事の報告書をやっつけで書いている人もいるかもしれません。心なんていちいち入れず、定型文をコピペして送っている人も多いのかも。言葉は、第一に伝達のための記号なのだから、時にはそれでもいいけれど、それだけでもつまらない。

思いを言葉に置き換えるのはとても面倒で、でもとても楽しいなと、私は書く仕事をしながらその両方を感じます。気持ちは溢れてくるのに、言葉にするとまるで自分の気持ちと違っていたり、他人が書いたみたいになったりした経験はないですか。

夏休みの読書感想文が苦手だった人も多いのではないかなあ。私も小1の段階で新学期初日の朝日を見た人でした。今でも私は、書く仕事の中で、書評が一番難しいと感じます。心に浮かぶ感情にピッタリの言葉を既存の単語だけで構成し、相手に伝えるというのは、なかなか至難の業。言葉に置き換わらない感情も本当はたくさんあると思うし、それを探すには時間がかかります。

言葉って、お箸を持つくらいにおなじみの道具なのに、奥が深い。だからこそ楽しいものなのです。もっと自分らしく自由に、でも相手を嫌な気持ちにさせない文が書けたらいいなあ。交換日記をしていた頃のように。

では、書くのが楽しくなるような素敵な文章ってどんな文章でしょうか?

伝わりやすいもの?

「いいね」がたくさんついているもの?

その人の個性が出ているもの?

はて、文においての個性ってなんでしょう?

そもそもオリジナルの言葉ってある?

私が今日新語を作ったとしても、言葉による説明なしでは誰にも伝わりませんね。

同じ表現でも、絵画や音楽と違って、言葉は意味が先行します。「みかん」と言えば、多少の違いはあれど、あの丸い夕日色の果物を頭に思い浮かべます。「みかん」を他の言い回しで表そうとする「詩」のようなジャンルも、やはり意味をともなう言語への置き換えです。文の個性とは、使い古された言葉を組み合わせて自分らしい文章に組み立てていくということなのです。

「みかん」は「ミカン」という音の側面も持ちますよね。そうです、文には意味だけでなく音もついてきます。文章ではなくてYouTubeやラジオのように、声という「音としての言葉」から情報を得ている人もいますよね。音楽の歌詞もその一つだし、最近はオーディオブックも浸透してきました。

コミュニケーションにおいてはどうでしょう。まだ文字を知らない子どもは、その多くを音、つまり会話で行ないますよね。大人だって、メールより、電話とか直接会って話すほうが本心が見えやすいと思います。私も、新しく大きなお仕事をするときには必ず相手と会って顔を見てお話をしてから決断します。

同じ言葉だとしても、音や空気感とか、ニュアンス、表情などから滲み出る感情を交換しあえるからです。なんというか、文面では嘘をつけても、声になると全部わかってしまうよね。文面からは表情が見えないのかと言われたら、そういうわけでもありません。

さて、やっと本題に入ります。

私は、いい文章からはいい音がすると思っています。

人の文章を読んでいても思うし、自分が書いていても、「よっしゃ」と思う文はリズムがいい。惹きつけられる文章は、どれもいい音がしているのです。私に届く依頼のメールからも、とってもいい音が鳴っているときがあります。会わなくても人となりが文面から滲み出ているような。逆に、書いている内容が素晴らしくても、魅力的な音が鳴っていなくては、いまいち頭に入ってこないと思うこともあります。

じゃあ、いい音がする文章ってどんなのでしょう?

というのをこれからひも解いていきたいと思います。

世の中には「文章の書き方」の本がたくさんあります。読めば明日には世の多くの人に受け入れられる書き方ができるようになるとか、SNSでバズる文章とか。

この本は、そういう文章のノウハウを伝授する本ではありません。この本では「自分の音を出せている文」と、そうでない文の話を書いていきます。いい音がする文章とはなんぞや、を一つずつ解明していきます。その正体がわかれば、文章を読むことや書くことが、きっと楽しくなると思うのです。

たとえば、あなたが「いいな」と思っている曲の歌詞。それは本当に言葉だけの力でしょうか。曲や編曲、音の良さによって傑作に到達しているのかもしれません。100年以上読み継がれてきた文豪たちの小説。素晴らしいのは内容だけではなく、文章のリズムや語感によってもたらされるものもあるかもしれません。

むしろ、リズムの良いものだけが現代まで残ってきたのではないのか。

「カムチャッカの若者が きりんの夢を見ているとき……」

教科書でおなじみの文です。授業や宿題で音読した人も多いのではないでしょうか。私は、今も暗唱できることに驚きました。

いい音がする文は、読み終わっても、体に残っているのです。そして、すぐに脳内再生されます。美味しかったあの一皿を思い出すように、すっと。

定型文をコピペするだけなら、AIにだって簡単に作成できます。いい音がする文章を書くというのは、生物らしさの証明でもあると思います。犬の鳴き声のように、100人いたら100人の音があり、その音の鳴らしっぷりで損している人も得している人もいるかもしれません。文字ができるずっとずっと前から私たちに備わっている、音としての言葉。どうやら、それが鍵になると思うのです。

そんな話を書くあんたは誰じゃ? ということになりますね。

申し遅れました。私は、2011年までチャットモンチーというロックバンドでドラムを叩き、作詞もしてきました。今は、作家・作詞家として、エッセイや小説、詩や絵本を書き、ミュージシャンに歌詞提供する仕事をしています。また、1年の半分は愛媛の実家でお百姓もしています。

作家になってから、「ドラムをやっていたから、文に独特のリズムがあるね」と言ってもらうことが増えました。自分の経歴が特別だと思ってきませんでしたが、当たり前に思っていたことを改めて掘り下げてみると、言葉と音の関係は、人にとって土と同じくらい密接なものだと思うようになりました。また、人生の大半を音と言葉に向き合ってきた自分自身を振り返る時間でもありました。

そもそも、言葉とはビートなのだと私はとらえています。意味ではなく、まず音で相手の体をノックするものだと。

さあ、そろそろ1曲目がはじまりそうですね。あ、言葉より音楽好きのあなたは第5章から読むといいですよ。

アルバムを聴くような気持ちで、これからはじまる言葉というビートを目と耳とハートで感じてもらえたらと思います。

(おわり)