Photo:picture alliance/gettyimages

Photo:picture alliance/gettyimages

トランプ米政権は事実上、米半導体大手インテルの株式に買い推奨を出した。だがそれだけでは、同社を苦境から救うには十分ではない。

インテル株は先週急伸した。JD・バンス米副大統領がパリで開催されたAIサミットで11日に演説し、米政権が半導体の国内生産を強化する方針を掲げたことがきっかけとなった。同氏は「トランプ政権は、最も強力なAIシステムが米国内で構築され、米国で設計・製造された半導体が使われるよう徹底していく」と述べた。

ロバート・W・ベアードのアナリストはこの後に出したリポートで、米政府はインテルと競合の間で話し合いを取り持とうとしているとの見方を示した。「アジアのサプライチェーン(供給網)」からの情報だとして、半導体ファウンドリー(受託生産)最大手の台湾積体電路製造(TSMC)が、スピンオフ(分離・独立)されるインテル製造部門を共同で所有し、施設の運営を担う可能性があると指摘。「(情報は)未確認で、プロジェクト完了には時間がかかりそうだが、理にかなった動きだろう」と述べた。

このような提携の構想は以前からあった。インテルはすでに、ファウンドリー事業部門「インテル・ファウンドリー・サービシズ」を子会社化する手続きに着手しており、書類上はスピンオフ(分離・独立)しやすくなる。

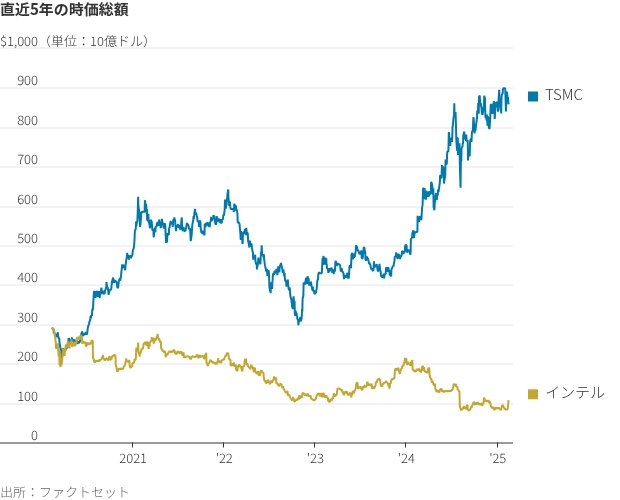

どちらかと言うと小粒の材料で株価が大きく上昇したことは、むしろインテルが抜け出そうとしている苦境を反映したものだ。売り上げ減と製造部門の現金燃焼で同社の時価総額は大きく落ち込んだ。株価は昨年60%下落し、先々週は10年ぶりの安値に迫った。足元で持ち直したものの、時価総額はTSMCの8分の1程度だ。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのデータによると、わずか5年前にはドルベースで同水準だった。