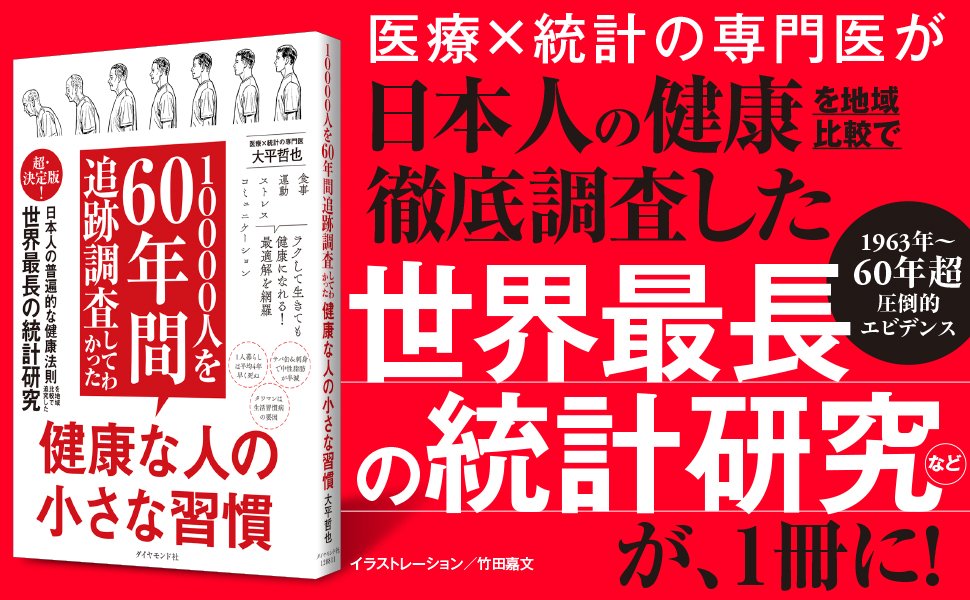

「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

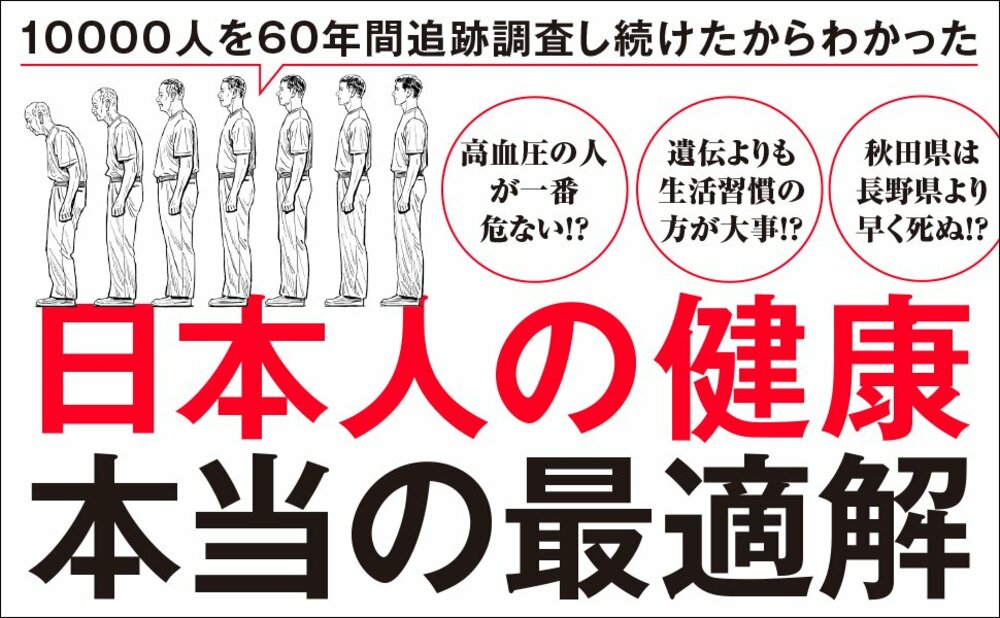

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

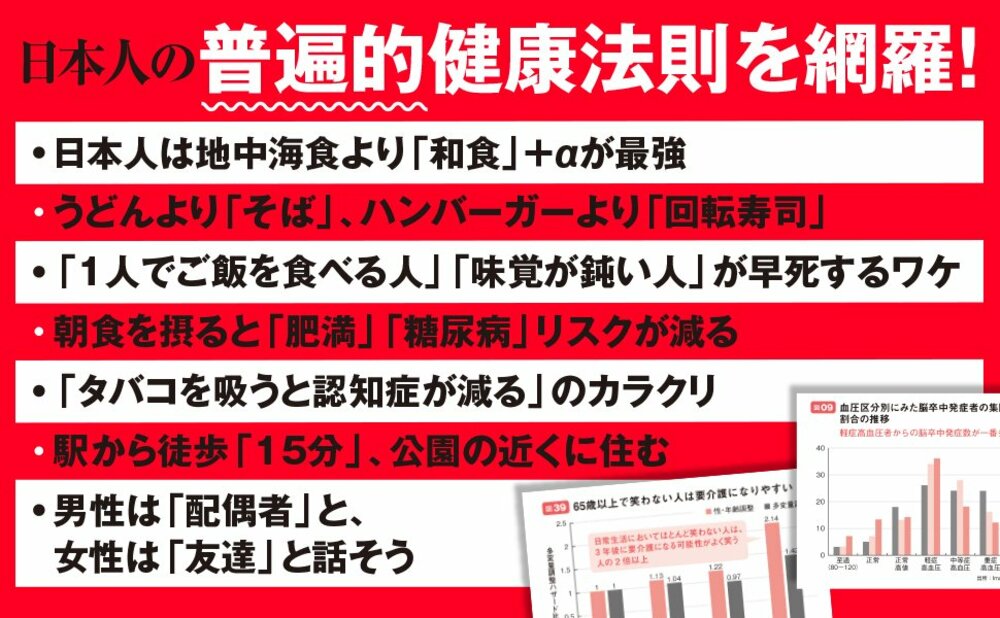

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

みなさんは、「疫学」をご存じでしょうか。「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。日本には、1963年に始まり、私が約30年携わっている「CIRCS研究」のほか長期にわたる疫学研究がいくつも存在します。仮に今年2025年から60年間分のデータを積み上げていこうとしたら、2085年までかかります。長く続いている疫学研究は、まさに先人の財産的な知見なのです。

たとえば、太った医師から「健康のために痩せましょう」と言われても、まったく説得力がありません。しかし、データは「過度の肥満はダメ」と示しています。なおCIRCSの調査結果では昔は肥満の影響は限定的でした。ただ生活習慣が変わってくるにつれて、徐々に肥満の悪影響が増えてきました。特に睡眠時無呼吸症候群は実は心疾患など循環器疾患の重大な原因の一つとなっていて、タバコよりも大きな悪影響があることがわかっています。肥満も決して甘く見てはいけません。

太っている医師は信用ならないかもしれないけれど、60年分の疫学データは信用に値するのです。

その中でも、今回は「ぼっち飯」について紹介していきましょう。

「ぼっち飯」は早食いの原因に

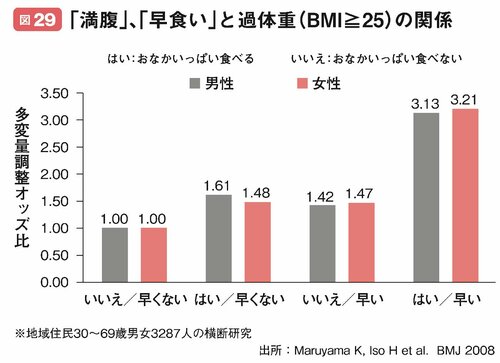

次のページにあるグラフは、食べる速さと肥満の関係について、私たちが行った研究の結果を示したものです。

男女ともに、腹八分目ができず満腹まで食べると肥満のリスクが上がります。そして、早食いもまたリスクを上げることがわかるでしょう。

当然ながら、その両方をやってしまえば最悪ですが、早食いすればそもそも「食べすぎ」てしまいます。というのも、満腹中枢に「もう十分食べた」というサインが行く前にたくさん食べてしまうからです。

誰かと一緒なら、ゆっくりになる

しかし、早食い癖がある人に「ゆっくり食べてください」と言ってもなかなか難しい。そこで、誰かと一緒に食べることをすすめます。

人と一緒なら、途中でおしゃべりもするから必然的にゆっくりになるだろうし、なるべく周囲のスピードに合わせようともするでしょう。一方で、1人でいたら、食べることだけに集中するから、どうしても早くなってしまいます。

福島の被災地で、一人暮らしをしている人に肥満が増えましたが、家族がバラバラになり1人で食事をしていることも大きいのではないかと私は考えています。食事はできる限り誰かと一緒に取ったほうがいいのです。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)