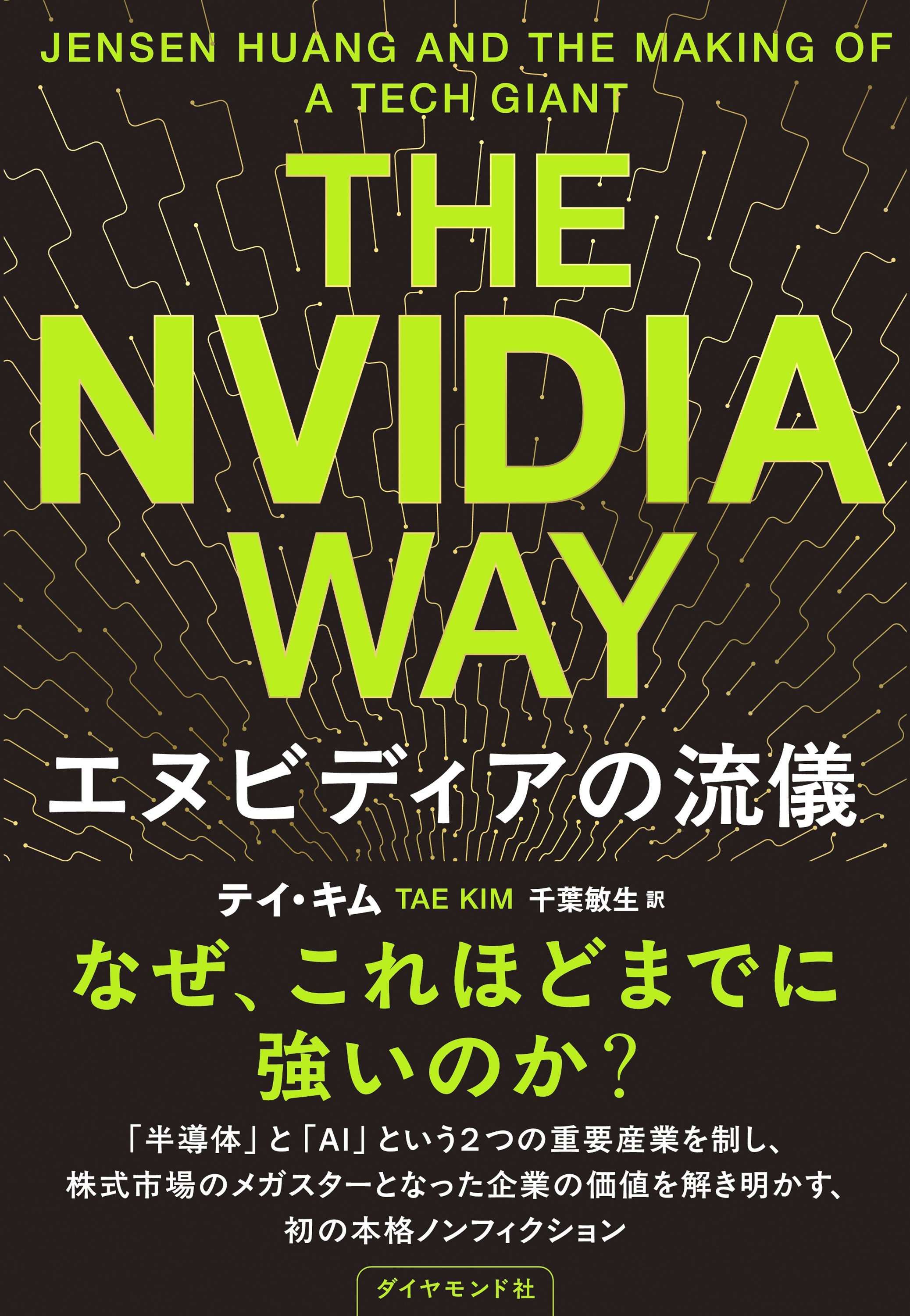

アップル、マイクロソフトと世界の時価総額ランキング1位を争い、誰もが知る企業となったエヌビディア。「半導体」と「AI」という2つの重要産業を制し、誇張ではなく米国の株式市場、そして世界経済の命運を握る存在となった。「投資」も「経営」も「技術開発」も「未来予測」も、もうこの会社を抜きにして語ることはできない。

しかし、その製品とビジネスの複雑さから、エヌビディアが「なぜ、これほどまでに強いのか?」については、日本でも世界でも真に理解されているとは言えない状況だ。『The Nvidia way エヌビディアの流儀』は、その疑問に正面から答える、エヌビディアについての初の本格ノンフィクションである。

本書の発売を記念し、この連載では内容の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

エヌビディアの「究極のシンボル」

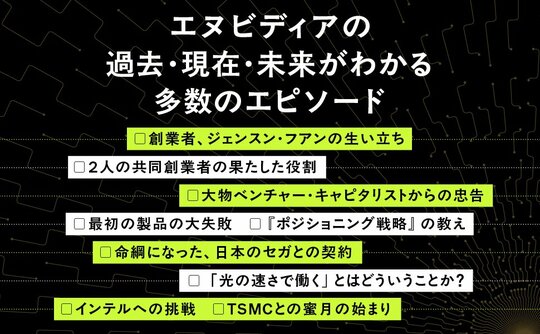

エヌビディアのCEOになっていなければ、ジェンスン・フアンは教師になっていたかもしれない。彼のお気に入りの道具はホワイトボードだ。1993年にエヌビディアを共同創業してからずっと同社のCEOを務めるジェンスンは、会議に出席すると、たびたびノミの先端のような形状をした愛用のホワイトボード・マーカーを持って立ち上がり、問題を図式化したりアイデアをスケッチしたりしていく。たとえ誰かが話したり、ホワイトボードに何かを書き込んだりしている最中でもおかまいなしだ。実際、彼は教師役と学生役を交互にこなしながら、社員たちが思考を深め、目の前の問題を解決できるよう、共同作業の精神を養っていく。彼のスケッチはそのまま技術文書の図面として使えるくらい精密だ。彼はどんなに複雑な概念でもホワイトボードを使ってわかりやすく説明してみせることから、同僚たちに「ジェンスン教授」と呼ばれている。

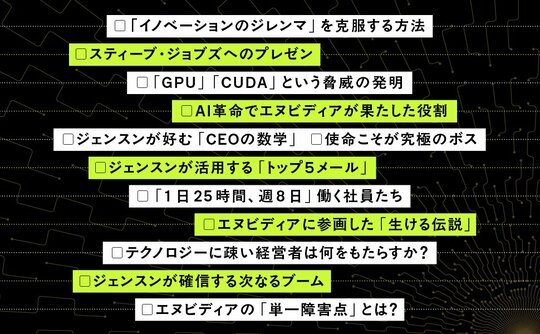

エヌビディアでは、ホワイトボードは単に会議で用いられる主なコミュニケーション手段であるだけでなく、「可能性」と「短命性」の両方を象徴する存在でもある。その根底には、どんなにすばらしく見事なアイデアでも、最後には消し去って一から練り直さなければならない、という信念がある。実際、カリフォルニア州サンタクララにある2棟のエヌビディア本社ビルの会議室には、必ずホワイトボードが備えつけられている。それはまるで、一日一日、一つひとつの会議が新たなチャンスであり、イノベーションが必要不可欠であることを象徴するかのようだ。また、ホワイトボードを使った説明には能動的に考えることが欠かせないので、幹部社員も含め、社員が目の前の題材をどれだけ深く理解しているのか(またはしていないのか)がおのずと一目瞭然になる。社員は聴衆の前で自分の思考プロセスをリアルタイムで披露しなければならない。体裁の整ったスライドやおしゃれなマーケティング動画の陰に身を隠すことなど、誰にもできないのだ。

もしかすると、ホワイトボードはエヌビディアの独特な社風を象徴する究極のシンボルなのかもしれない。マイクロチップ設計会社であるエヌビディアは、1990年代に小さな産声を上げてから、みるみる巨大企業へと成長を遂げていった。当初は、何十社とあるコンピュータ・グラフィックス・チップ・メーカーのひとつとして、主に一人称視点シューティング・ゲーム『クエイク』などのゲームで最高の性能を求めるコアなゲーマーたちにしか知られていない存在だったが、今や人工知能(AI)時代の最先端のプロセッサを供給する筆頭企業へとのぼり詰めた。同社のプロセッサのアーキテクチャ(設計思想)は、AI関連の処理にとりわけ適している。その肝となるのが、数学的計算を同時並行的に行なう能力であり、それは高度な大規模言語AIモデルのトレーニングと実行には欠かせないものである。

エヌビディアはAIの重要性をいち早く察知し、10年以上にわたってハードウェア機能の向上、AIソフトウェア・ツールの開発、ネットワーキング性能の最適化など、未来を見据えた投資を行なってきた。だからこそ、エヌビディアの技術プラットフォームは現在のAIブームの波に乗り、その最大の恩恵を受ける絶好の立場にいられたわけだ。

そんなAIの用途は今や多岐にわたる。多くの企業がエヌビディア製品を搭載したAIサーバを利用し、開発者が面倒で書きたがらない機械語に近いコードを自動生成して、プログラマーの生産性を向上させている。また、顧客サービスに関連する繰り返し業務を自動化したり、デザイナーがテキスト入力だけで画像の作成や修正を行なえるようにし、今までよりもすばやいアイデアの改良を実現したりもしている。

エヌビディアの変革は功を奏した。2024年6月18日、同社はマイクロソフトを抜き、時価総額3.3兆ドルの世界でもっとも価値のある企業となった。この快挙達成の追い風となったのは、エヌビディア製AIチップに対する莫大な需要だ。実際、同社の株価は過去12か月間で3倍になった。エヌビディア株を「歴史的に見て優良な投資先」と呼ぶのは控えめな表現だろう。1999年初頭のIPO(新規株式公開)から2023年末までのあいだに、エヌビディアの投資家は、年平均成長率(CAGR)にして33パーセント以上という、アメリカの株式史上最高のリターンを享受した。もし1999年1月22日の上場初日にエヌビディア株を1万ドルぶん購入していれば、2023年12月31日には1320万ドルになっていた計算だ。

そんなエヌビディアの社風の原点は、ほかならぬジェンスン・フアンにある。彼は友人、社員、取引先、ライバル、投資家、ファンから単純に「ジェンスン」と呼ばれている(本書でもこの呼び名を用いる)。『タイム』誌の2021年版「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、AIブームが訪れる前からすでに一定の名声は得ていたが、エヌビディアの企業価値が1兆ドル、それから2兆ドル、3兆ドルに達するにつれ、彼の知名度もそれに比例してうなぎのぼりに上昇していった。今では、彼のトレードマークである革ジャンとシンプルな横分けの銀髪を記事や動画で見ない日はないくらいだ。その多くがジェンスンのことを「知られざる天才」と評している。

私たちのようにずっと半導体業界を追ってきた者にとっては、ジェンスンはしばらく前からよく知られた存在だ。創業から30年にわたってずっとエヌビディアを率いてきた彼は、テクノロジー企業の現CEOのなかでは最長の在任記録を誇る。しかも、彼はただエヌビディアを存続させてきただけではない。厳しく不安定な半導体業界の並み居る競合企業だけでなく、地球上のほとんどの企業をも凌駕する企業へと育て上げてきたのだ。私は職業柄、初めは株式アナリストとして、そして今はジャーナリストとして、長年エヌビディアを追いつづけ、彼の指導力と戦略的ビジョンが同社を形づくる様子を目の当たりにしてきた。といっても、それはあくまで外部の観察者の視点からだ。具体的な事実と同じくらい、主観的な解釈にも頼ってきたことは否定しようがない。よって、エヌビディアの成功の秘密をひもとくには、エヌビディア内外の多くの人に話を聞く必要があるだろう。そして、社員たちと同じようにジェンスンの教え子となり、ジェンスン本人に話を聞く必要も。

ジェンスン・フアンへのインタビュー

その絶好の機会が巡ってきたのは、エヌビディアが世界でもっとも価値のある企業になるわずか4日前のことだった。私が本の執筆中だと知っていたエヌビディアは、2024年6月上旬、カリフォルニア工科大学の2024年度の卒業生に向けたジェンスンの祝辞のあとに彼と会わないかと言ってくれた。私は了承し、6月14日金曜日の午前10時前、舞台の前でジェンスンの登壇を待った。その日はきれいな青空が広がり、暖かい陽光が降り注ぐ、実にカリフォルニアらしい一日だった。学生やその家族たちが巨大な白いテントのもとで席に着くと、カリフォルニア工科大学理事会会長のデイヴィッド・トンプソンがジェンスンを紹介した。ふたりはその日の朝、一緒にキャンパスを歩いたのだが、ジェンスンがあまりに注目を集めたので、トンプソンはまるでエルヴィス・プレスリーと並んで歩いている気分だった、と冗談を言った。

祝辞の最中、ジェンスンはカリフォルニア工科大学の卒業が学生たちにとって人生の頂点のひとつになるだろう、と語り、自分も頂点を何度か経験していると述べた。「私たちは今、お互い人生の頂点にいる」と彼は言った。「エヌビディアや私自身に注目してきた人たちなら、この言葉の意味がわかると思う。ただ、君たちの場合はこの先たくさんの頂点が待ち受けているだろう。私は、今日が私自身の頂点ではないことを願うばかりだ。最大の頂点ではないことを」。そう言うと、彼はエヌビディアにもっと多くの頂点が訪れるよう今後も全力を尽くすことを誓い、自分のあとに続くよう卒業生たちを鼓舞した。

ジェンスンが祝辞を終えると、私は構内のケック宇宙研究所へと案内され、木製のパネルをあしらった会議室に通された。壁にパイロットや宇宙飛行士、大統領の白黒写真が飾られている部屋に入ると、ジェンスンがすでに私を待っていた。本題に入る前、私たちは少しだけ世間話を交わした。私は1990年代からコンピュータを自作していたほどのPCゲーム・マニアであり、グラフィックス・カードを探している最中に初めてエヌビディアと出会い、それからずっとエヌビディア製品一筋だったことを説明した。また、ウォール街のファンドに勤めていた駆け出しのころ、エヌビディアに投資して初めて大儲けしたことも明かした。

「そいつはよかった」とジェンスンはそっけなく言った。「私もエヌビディアで初めて大儲けしたんだ」

そのあと、私たちはいよいよエヌビディアの歴史について幅広い話を始めた。ジェンスンは、多くの元社員たちがエヌビディアの創業期に懐かしい気持ちを抱いていることを知っている。だが、彼はエヌビディアの創業期や自分自身の失敗をいたずらに美化しようとはしない。

「若いころは失敗ばかりだったよ。エヌビディアは創業初日から偉大な企業だったわけじゃない。31年かけて偉大な企業に育て上げていったんだ。最初からそうだったわけじゃなくてね」と彼は言った。「本当に偉大ならNV1なんてつくらなかったし、本当に偉大ならNV2なんてつくらなかった」と彼は続けた。彼のいうNV1とNV2というのは、それぞれエヌビディアの初代と第2代のチップのことで、どちらも会社を瀕死の状態に追いやった失敗作だった。「私たちは自分自身の魔の手から生き延びた。最大の敵は自分自身だったんだ」

その後も、エヌビディアは何度も死の淵に立たされたが、そのたびにストレスやプレッシャーをはねのけ、みずからの失敗を糧にした。そうした危機を乗り越えてきた屈強な社員たちは、その多くが今もなおエヌビディアに在籍している。もちろん、社員が去り、新たな人材の獲得が必要になることもあった。「誰かが去るたび、私たちは奮い立った。一人前の企業へと育て上げるために、会社を修復しつづけたんだ」と彼は言った。

すると、彼は急に文章を三人称へと切り替えた。「ジェンスンが最初の15年間、経営にかかわっていなければよかったんだけどね」と彼は笑った。それは彼が当時のエヌビディアの運営方法や自分自身の未熟さ、戦略的思考の欠如を恥じていることの表われだった。

私は創業者であるジェンスン本人を前にエヌビディアの過去を擁護する、という奇妙な立場に置かれた。私は本書の執筆に向けた下調べの過程で、エヌビディアの初期の意思決定について色々と学んでいたが、そのどれもが悪かったわけではない、と指摘した。確かに失敗もあったが、その一部は予測不能な要因や、ジェンスンやエヌビディアにはコントロールしようのない要因と結びついていたからだ。今にして思えば、失敗の多くは避けられなかったようにも見える。

「確かに、そうかもしれないね」とジェンスンは言った。「ただ、過去について話すのはあまり好きじゃないんだ」

私はこの言葉にこそエヌビディア社内に浸透する考え方が集約されているのではないか、と感じた。過去の失敗や成功は振り返らず、ひたすら未来に目を向ける。無限の可能性を秘めたまっさらなホワイトボードを見るように。そうはいっても、これまでのエヌビディアの歩みを理解しないかぎり、現在のエヌビディアを理解することはできない。

エヌビディアの決定的な特徴は、技術力ではない

本書は史上初となるエヌビディアの物語である。その主役がジェンスンであることはまちがいないが、本書は単なるジェンスン・フアンの伝記ではなく、エヌビディアという企業の全容を描いた物語だ。エヌビディアは1993年、デニーズの奥にあるボックス席で、ジェンスン、カーティス・プリエム、クリス・マラコウスキーによって創業された。テクノロジー業界で働く人々にとっては太古の出来事だ。この3人全員の貢献がなければ、エヌビディアは誕生しなかったといっても差し支えないだろう。ジェンスンのビジネス手腕と厳格な経営スタイルがエヌビディアの初期の成功にとって重要だったのは確かだが、プリエムのチップ・アーキテクチャに関する能力とマラコウスキーの製造に関する専門知識も同じく不可欠だった。

本書はエヌビディアがたどってきたこれまでの30年間の物語であり、この物語を描くために総勢100人を超える人々にインタビューを敢行した。その多くが会社の内情に詳しいエヌビディアの現社員や元社員だ。そのなかには、ジェンスン本人や彼のふたりの共同創業者、創業初期や現在の経営陣もいるし、エヌビディアに投資した最初のふたりのベンチャーキャピタリストやテクノロジー業界のCEOたち、エヌビディアのチップの製造と販売に力を貸してきたパートナーたち、そしてエヌビディアと戦い、ことごとく敗れていったほかの半導体企業の関係者たちも含まれている。

これらのインタビューを通じて、エヌビディアを特別な存在にしている要因が少しずつ見えてきた。エヌビディアの決定的な特徴とは、技術力ではない。技術力は結果であって根本原因ではないのだ。また、高い時価評価から得られる資金力や新たなチャンスでもないし、未来を見通す神通力でも、運のよさでもない。むしろ、エヌビディアを特徴づけるのは、私が「エヌビディアの流儀」と呼ぶに至った独特の組織設計や労働文化なのだ。この文化こそが、各社員に与えられる異例の自律性と最大限の基準を結びつけている。最高の品質を求めつつ最高のスピードを促している。ジェンスンを社内のすべての人間や物事を直接見通すことのできる戦略家や実行者たらしめている。そして何より、全社員から超人的な努力と精神的な強さを引き出している。エヌビディアの仕事は確かに激務だが、エヌビディアがほかのアメリカ企業と一線を画すのは、CEOであるジェンスンの経営スタイルなのだ。

※本記事は『The Nvidia way エヌビディアの流儀』より、本文の一部を再編集したものです。