小説のヒントは“表の言葉”より“裏の空気”にある――広告の裏読みが仕事に効く理由

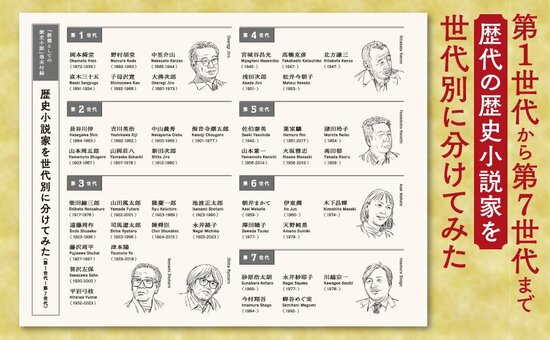

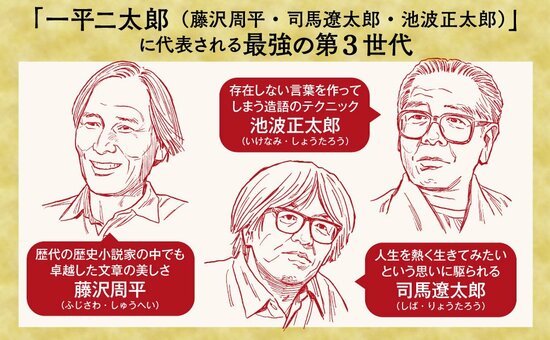

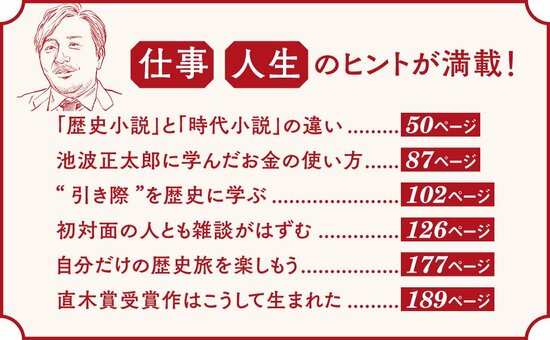

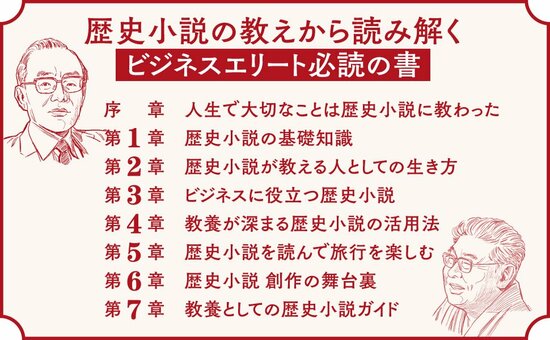

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史小説の一つのネタ元は

「ACジャパンのCM」

ニュース以外に注目している歴史小説のネタ元は、公益社団法人ACジャパンのテレビCMです。

ACジャパンはもともと「公共広告機構」といい、広告を通じて社会にメッセージを発している民間団体です。東日本大震災時に、ACジャパンのテレビCMが大量に放送されていたのを記憶している方も多いでしょう。

心に残る“寛容ラップ”CMの衝撃

2022年には、レジで焦りながら小銭を出そうとするおばあさんに対して、人気ラッパーの呂布カルマさんが「自分のペースでいい」とラップで伝える“寛容ラップ”のCMが話題となっています。

CMには2つのパターンがある

ACジャパンのCMは、大きく2つのパターンに分けられます。

一つは、日本人が今、考えるべきことを啓発しているパターン。もう一つは、少し勘ぐり過ぎかもしれないですが、「こうなってほしい」と日本人を誘導しているパターンです。

普遍的なテーマが見つかる理由

いずれにしても、日本人が抱えている問題に迫っているCMであることは間違いなく、普遍性のあるテーマが見つかりやすいのです。

「オモイデはニッポンの人」CMが投げかけた問い

2018年、東京オリンピック・パラリンピックを前にインバウンド需要が高まっていたとき、「オモイデはニッポンの人」というテレビCMが放映されました。

海外の観光客が、日本の銭湯や居酒屋などで日本人と楽しく交流している様子が描かれていて、「海外のお客さんに優しくしよう」「いい思い出を作ってもらおう」というメッセージが伝わってくるCMです。

CMから差別意識の根深さを読み取る

それを見て私が思ったのは、「こうやって啓発しなければならないということは、この国にはまだ根強い差別が残っているんだろうな」ということでした。

歴史に問いかける

元寇を題材にした『海を破る者』

外国人に対しての恐れや差別感情、文化の違いに対するアレルギーについて歴史の舞台を借りて考察するなら、やはり元寇に答えを求めるのが最適ではないか。

そんな逆算をもとに書き始めたのが『海を破る者』という元寇を題材にした作品です。

CMを“裏読み”するだけではない

もちろん、CMを見て「このメッセージに隠されているのは……」などと常に裏読みしているわけではありません。単純に感動するCMもあって楽しんでいます。

ただ、何気なく見ているCMからも小説のネタはたくさん見つかるという視点は、意識しています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。