指示や命令ではなく、問いかけによってチームを動かす――そんなリーダー像が求められる時代。しかし問い方を間違えると、空気は一瞬で凍りつき、部下のやる気も萎えてしまうもの。では、リーダーが気をつけるべき「NGな問いかけ」とはどんなものなのでしょうか?

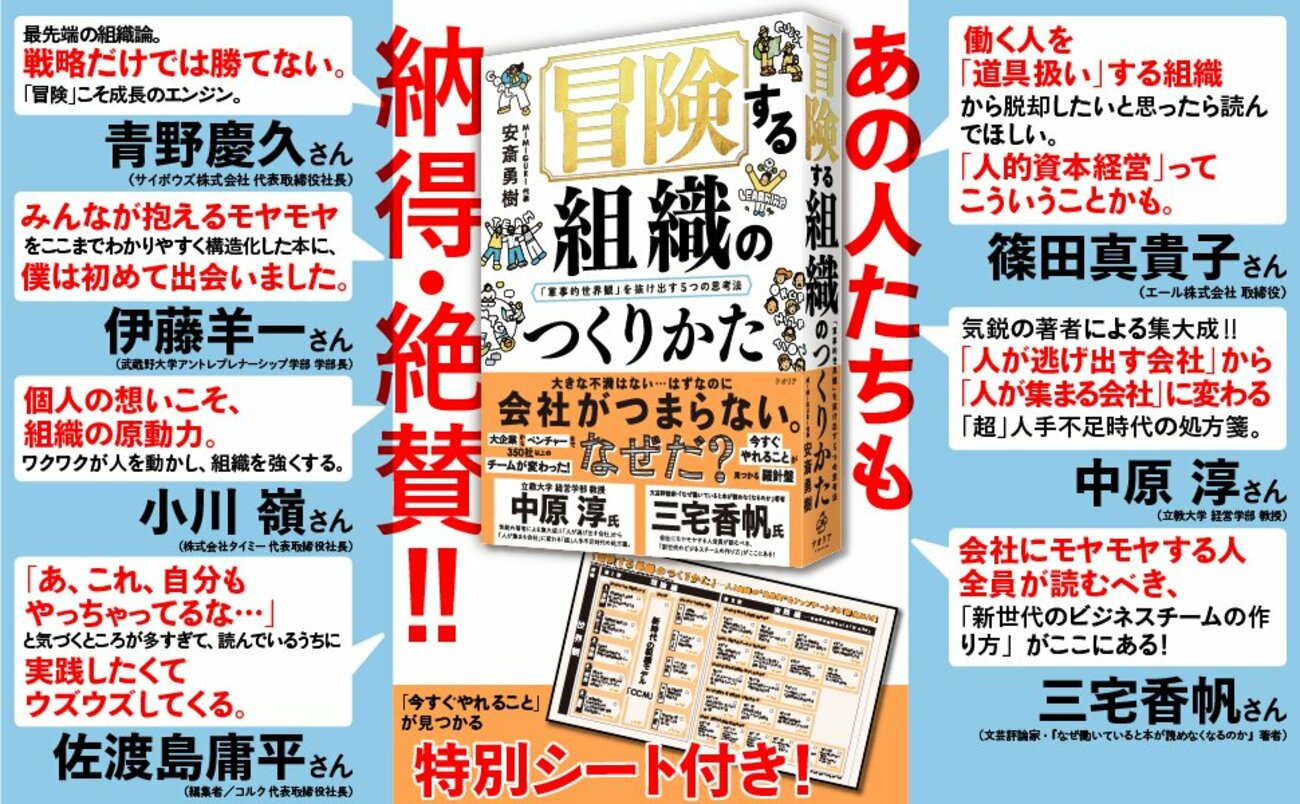

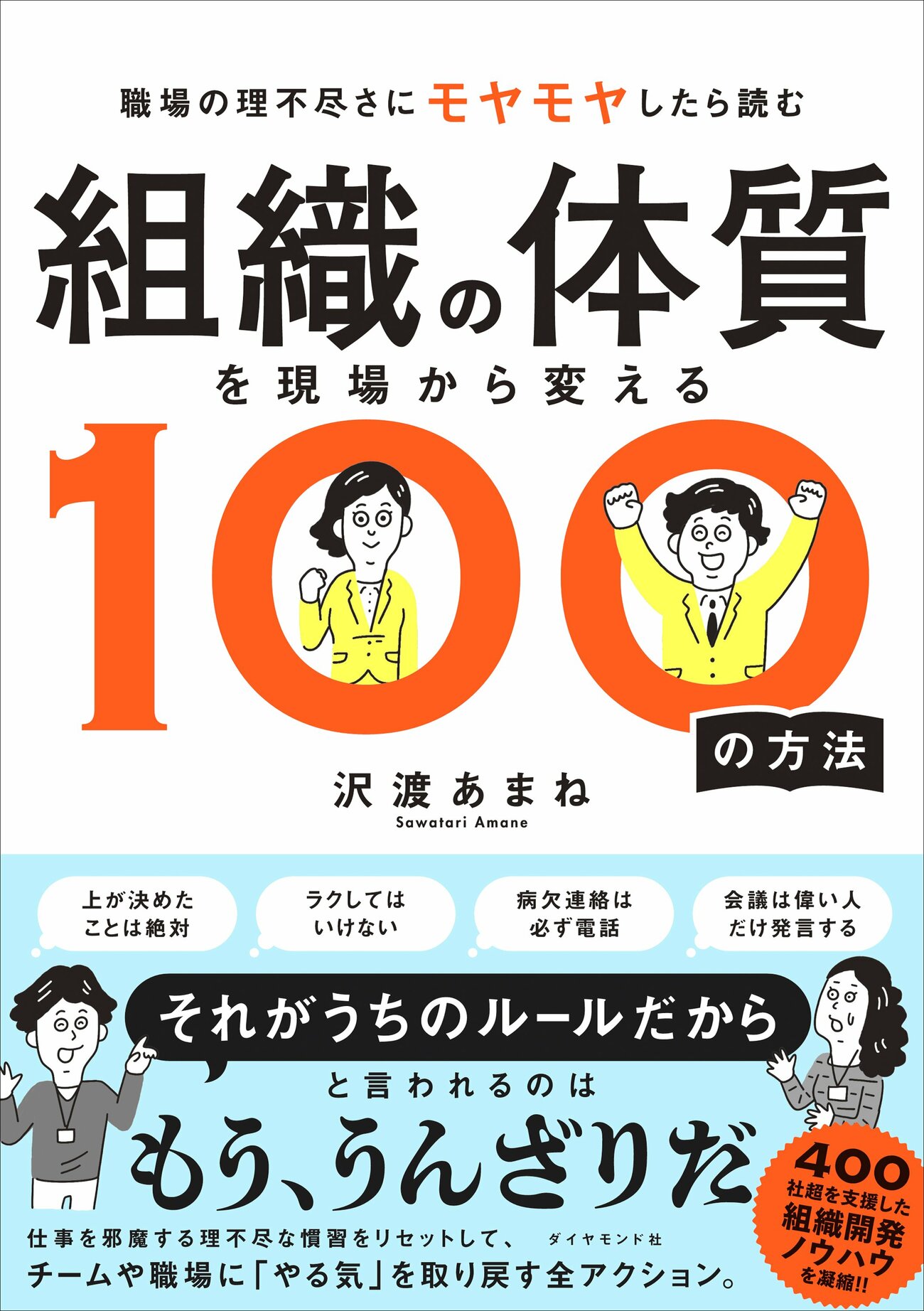

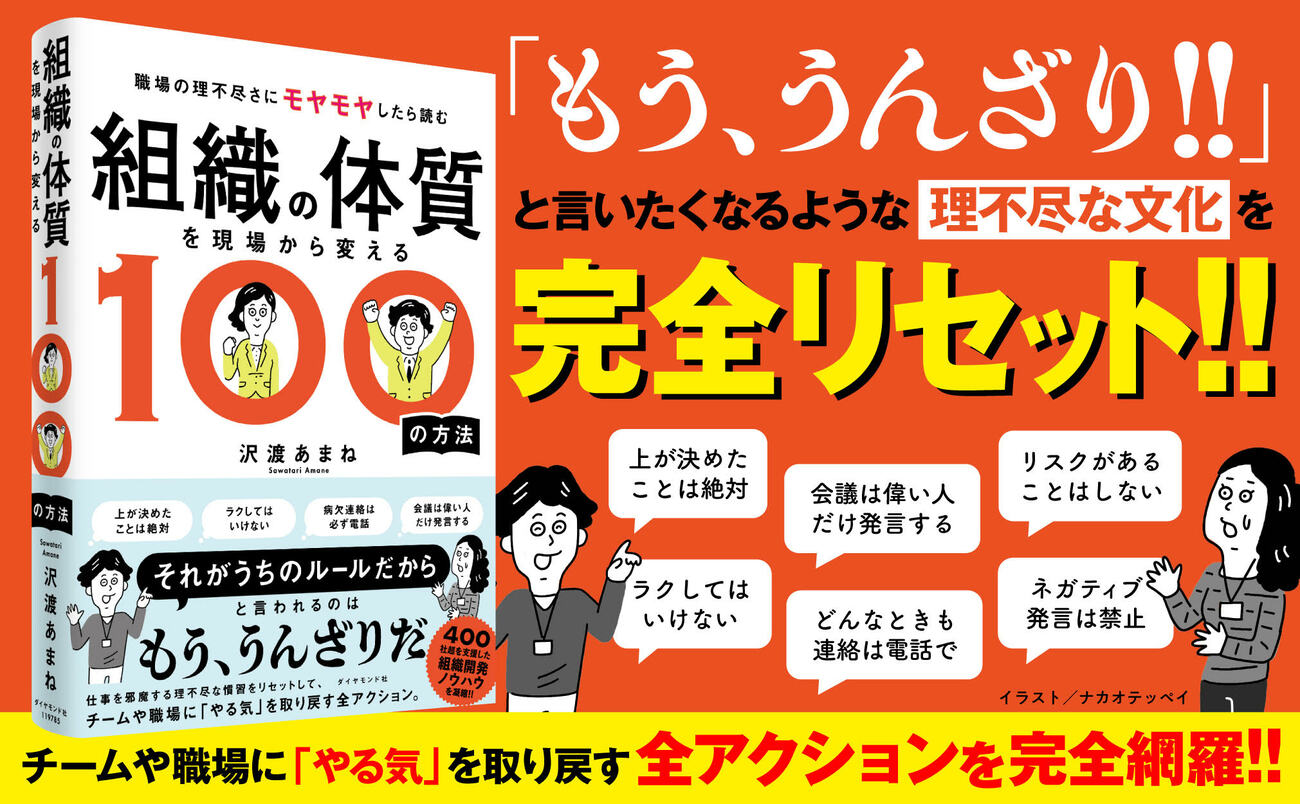

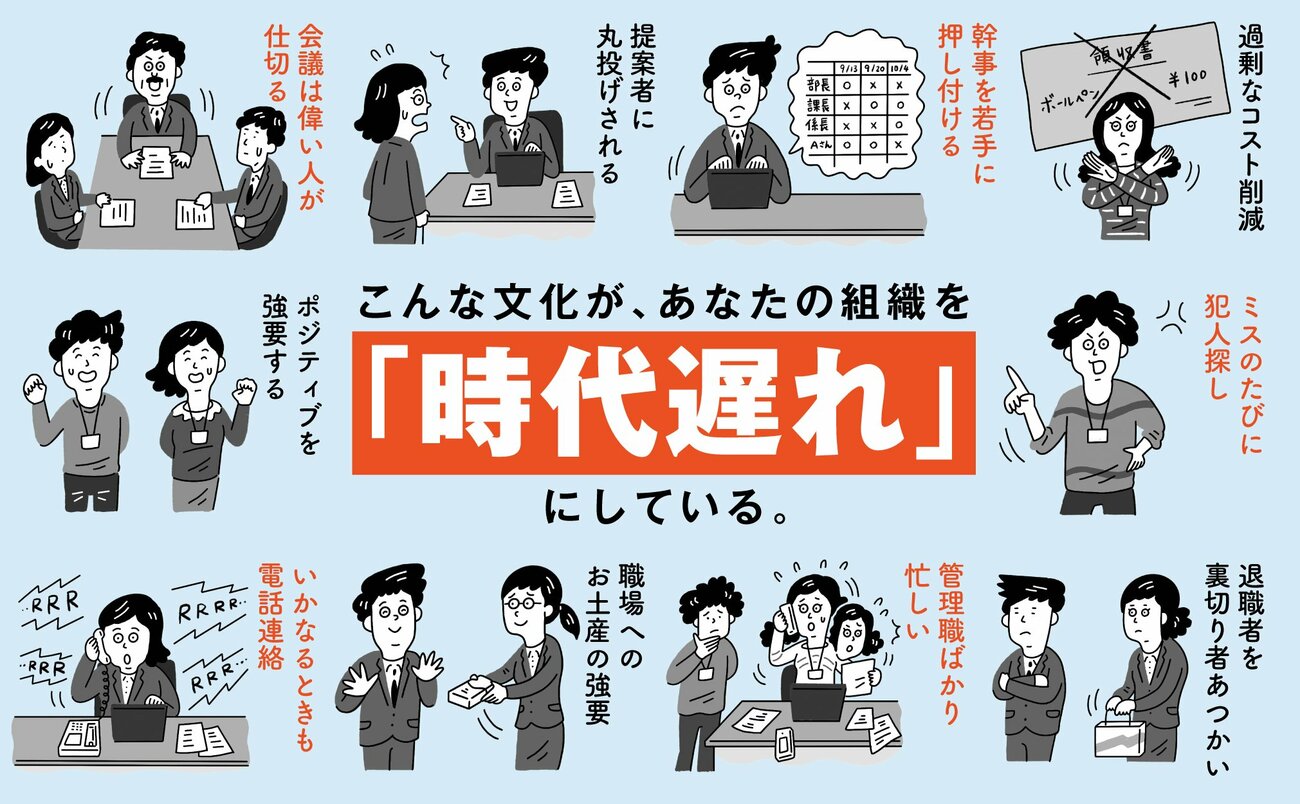

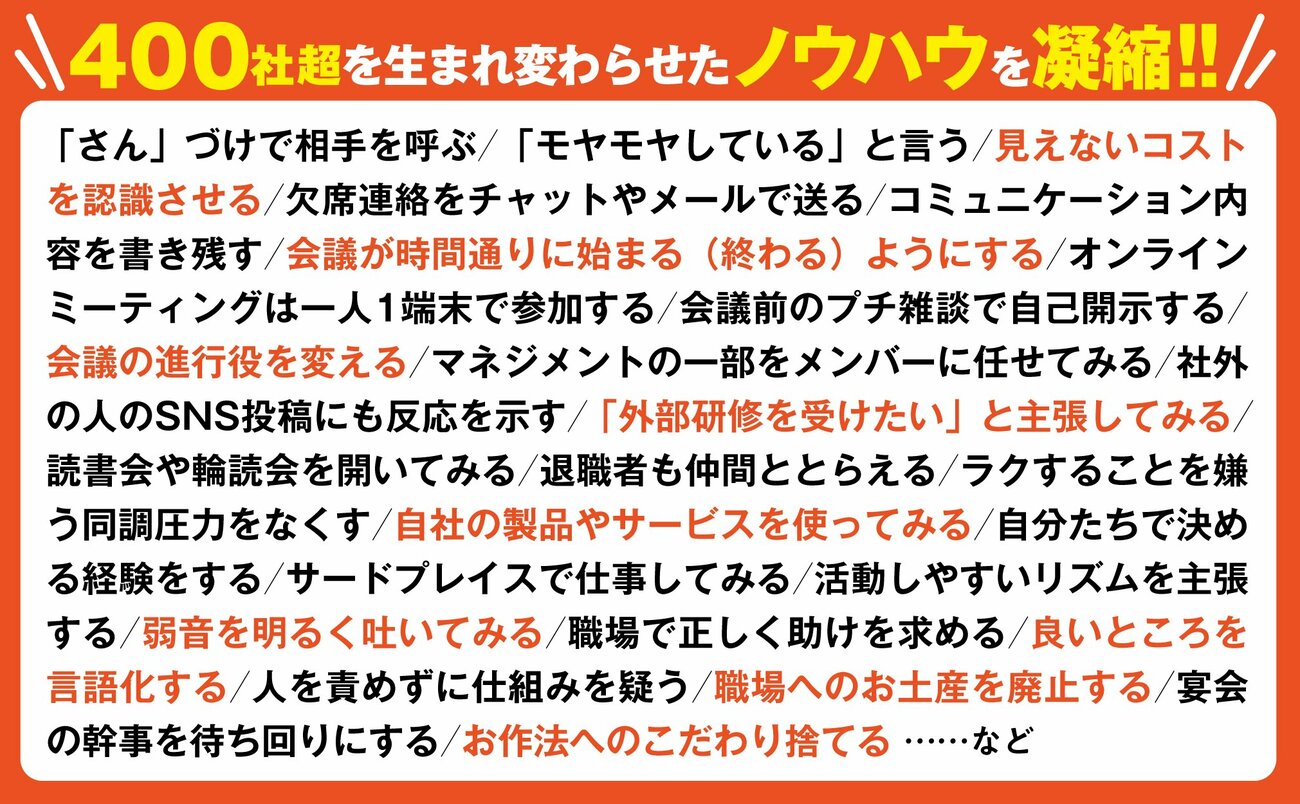

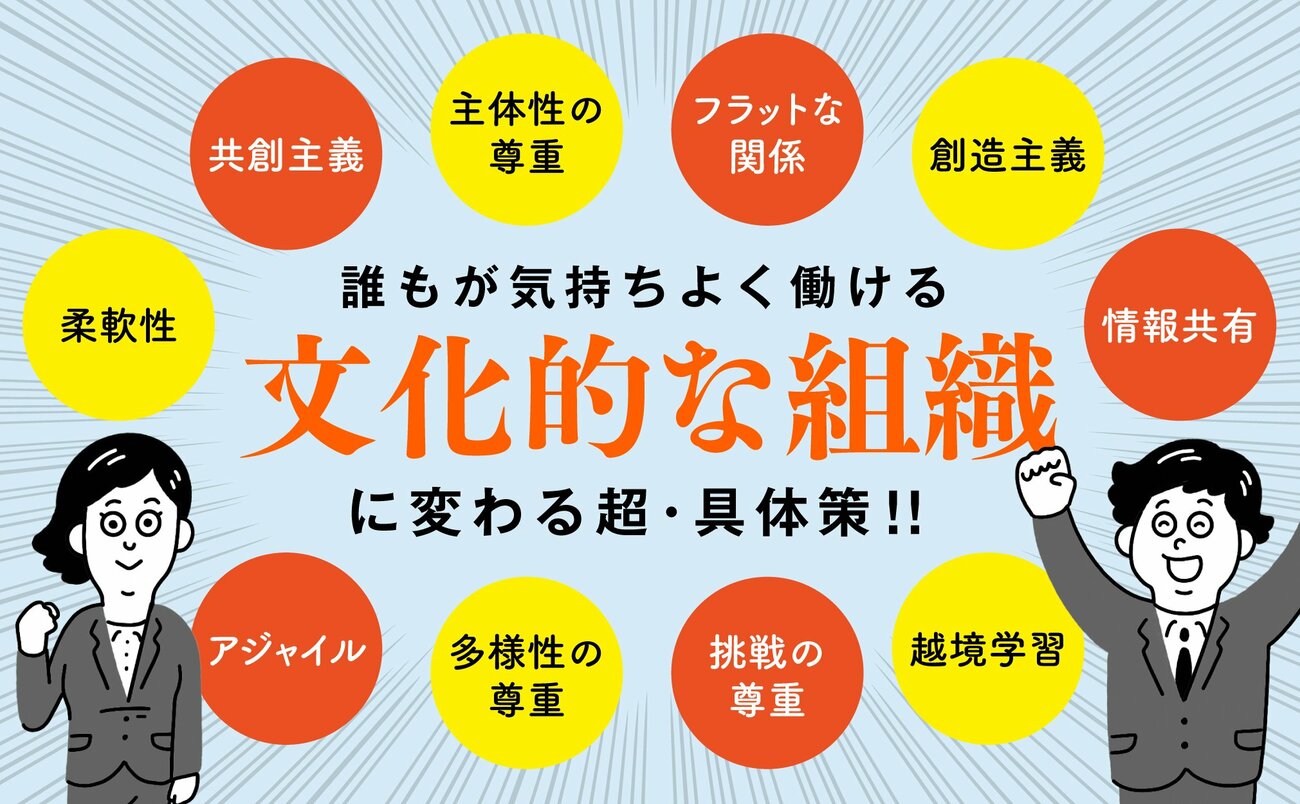

『組織の体質を現場から変える100の方法』を刊行した沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんに、「問いの設計力」とチームマネジメントの関係について語ってもらいました(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

最悪な問いかけのパターン――断罪するときだけ超具体的で、発想を促すときだけ超自由

Q. リーダーの問いかけ次第で、会議の空気やチームの雰囲気は大きく変わるといいます。逆に「やめたほうがいい問いかけ」には、どんなものがあるのでしょうか?

安斎勇樹(以下、安斎) このテーマは、私の著書『問いかけの作法』でも扱っていて、いちばんのNG例は、「部下の無能さをあぶり出す問いかけ」だと思います。たとえば、会議で部下が明らかに指示と違う企画書を出してきたときに、「これ、どうしてこうなったんだっけ?」と聞く。

これは“問い”の形をしているけど、じつは「犯人探し」とか「断罪」以外のなにものでもないんですよね。

沢渡あまね(以下、沢渡) あ~、あるある!

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

安斎 部下にとっては、どう答えてもアウトなんですよ。「指示を聞いていませんでした」と答えれば責められるし、「聞いていたけどこうなりました」と言っても責められる。結局、この問いかけに対しては、「とにかく謝る」一択しかありません。問いかけが「謝罪を引き出す装置」になってしまっている。

問いかけは本来、その人のこだわりや意図、思考のプロセスを引き出すものであるべきです。そのためには、問いを“光”として使う。どこを照らすか? 何に関心を向けさせるか?――これが問いの本質です。

沢渡 相手の“インサイト”を広げるためのツールなんですよね。

安斎 他方で、問いが大きすぎて広すぎると、かえって創造性が喚起されないということも意識しておくべきだと思います。

「なんでもいいから、なにかアイデアはありますか?」みたいな問いかけは、一見自由なんだけど、メンバーからはまず意見が出てきません。最初はもっと絞り込んだ問いから始めて、そこを足場にどんどん掘り下げていく――そんなふうに問いの設計に段階を持たせることが大切なんです。

断罪するときだけ超具体的で、発想を促すときだけ超自由――これがいちばん会議をダメにする問いかけのパターンですね。

「やる気あるの?」「意見ないの?」が場を壊す

沢渡 私からも2つ、リーダーとしてのNGな問いかけを挙げたいと思います。まず一つ目は「やる気あるの?」という問いです。

これは相手に事情があることを無視した問いです。家族の体調不良や他の業務で手が回らないこともあるのに、それをまったく考えずに、「やる気がない」と一方的に決めつけているのが問題です。

安斎 たしかに。すごく危険だと思います。

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

沢渡 もう一つはさきほどの安斎さんのものにかなり近くて、「意見ないの?」という問いかけです。問いがオープンすぎると、場が止まってしまうんです。全員が“お地蔵さん”になってしまう(笑)。

安斎 私の『問いかけの作法』でも「問いかけ次第で会議が“お通夜”になる」という話が非常にウケがよかったです。みなさん、身に覚えがあるんでしょうね(笑)。

会議が「お通夜」状態なのは、「景色合わせ」が足りないから

沢渡 じゃあどうするかについては、「仕事の5つの要素」というフレームワークを使って整理することをおすすめしています。これは「①目的」「②インプット」「③成果物」「④関係者」「⑤効率」の5つです。

たとえば会議であれば、「2時間後にどうなっていたいか?」「どういう成果物を出すのか?」という「目的」や「成果物」に関する合意が必要です。そこが曖昧なままだと、誰も何も言えない。

さらに、そのために必要な情報や問い(インプット)、巻き込むべき人(関係者)の整理を、主催者と参加者で一緒にやる。インプットがなにもない状態で「発言しろ」と言われても、沈黙してしまうのは当然ですよね(笑)。

安斎 なるほど。いわゆる「景色合わせ」ですね。

「やる気ないの?」にしても「意見ないの?」にしても、こういう問いが出てしまうのは、景色合わせが不十分なことの裏返しかもしれません。

(本稿は、『組織の体質を現場から変える100の方法』の著者・沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる対談記事です)