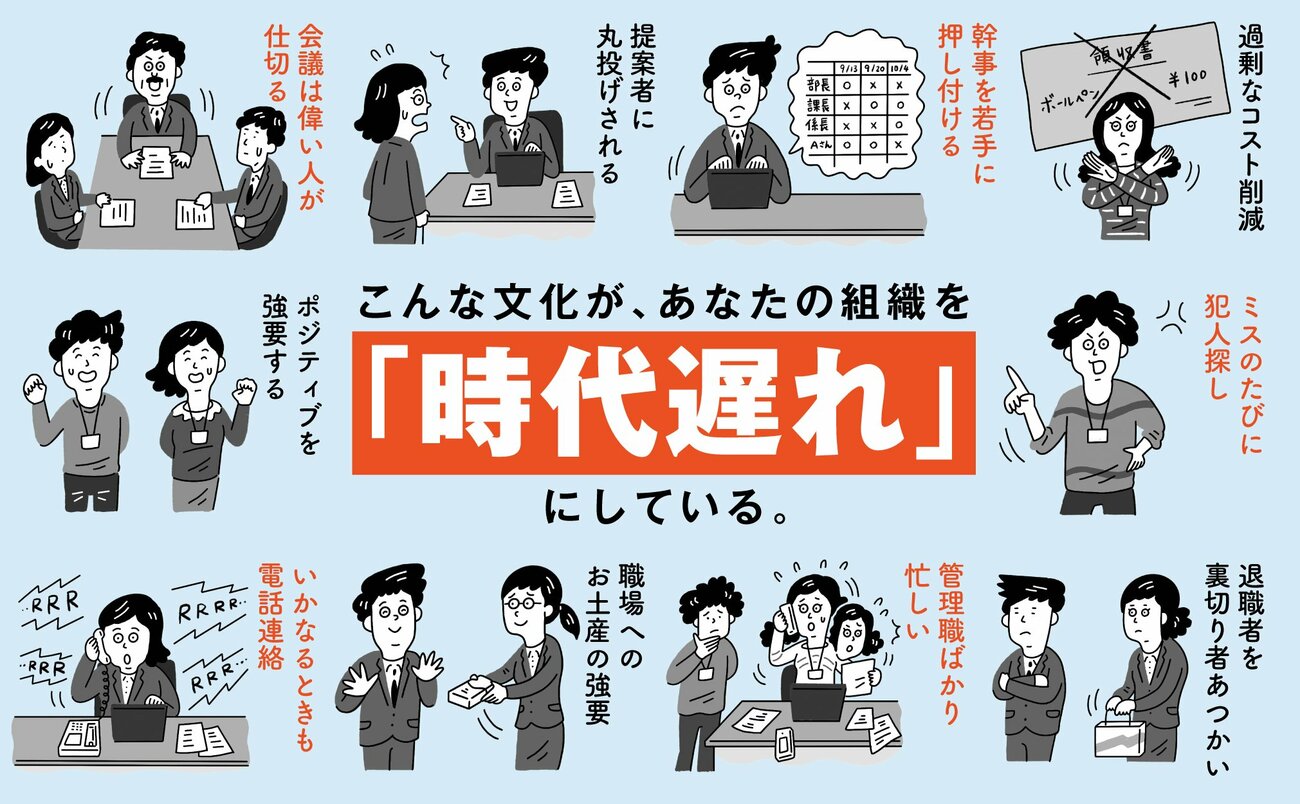

時代は変わっても、リーダー像のアップデートが追いついていない現場は少なくありません。価値観の違う若手世代に「うわ、時代遅れな上司だな…」と思われた瞬間、信頼の回復は難しくなるもの。では、今の時代に求められるリーダー像とはどのようなものなのでしょうか?

『組織の体質を現場から変える100の方法』を刊行した沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんに、リーダー像のアップデート論について語ってもらいました(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

信頼を失うマネジャーに共通する「リスペクトの欠如」

Q. 若手世代から「この上司、時代遅れだな」と思われてしまうのは、どんなときでしょうか?

沢渡あまね(以下、沢渡) ひと言で言うと、「リスペクトの欠如」が透けて見えたときだと思います。横柄な言動をするといったことだけでなく、自分たちの合理性や都合を、メンバーや取引先、お客様に一方的に押しつける態度。これがまさにリスペクトがないということです。

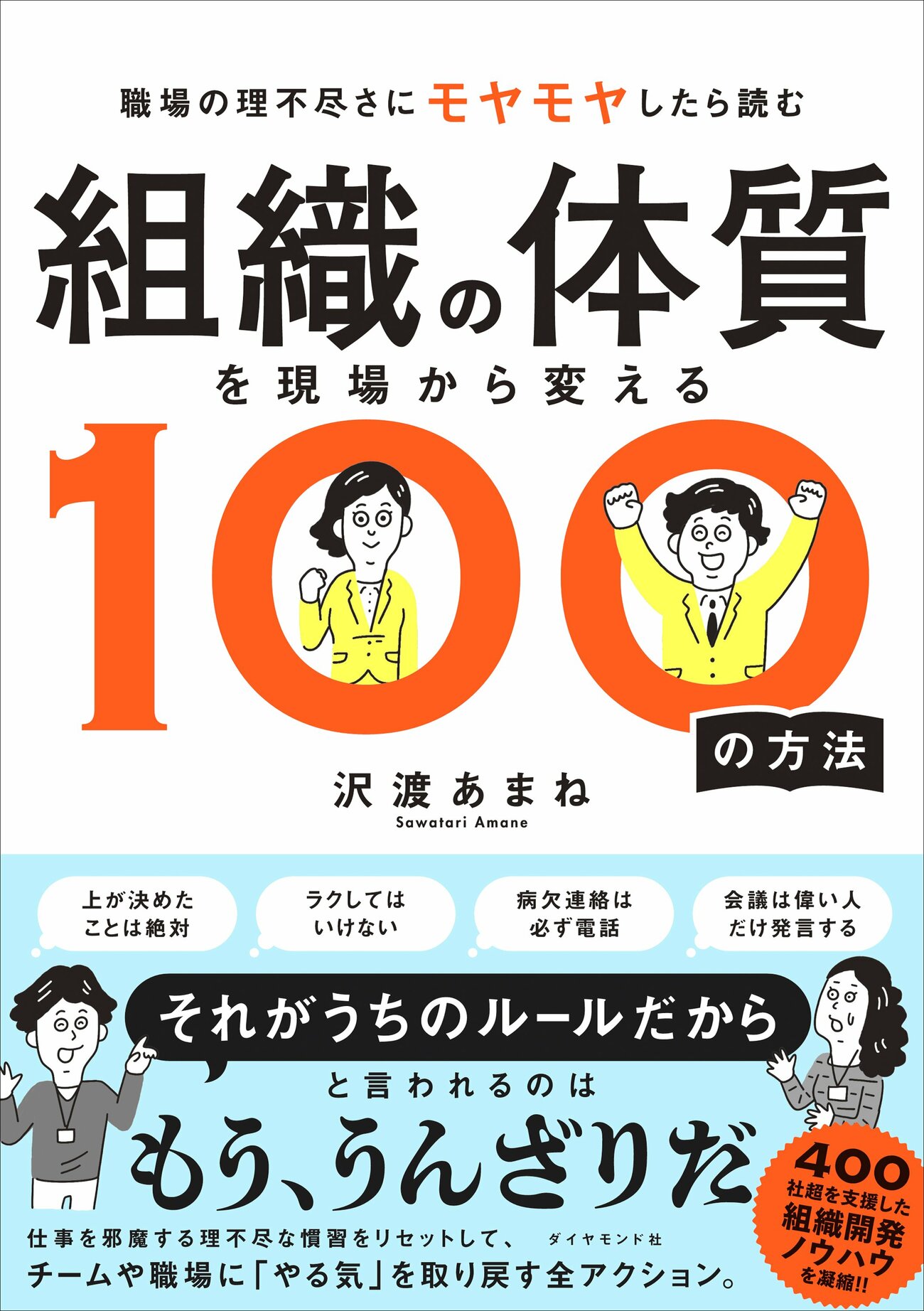

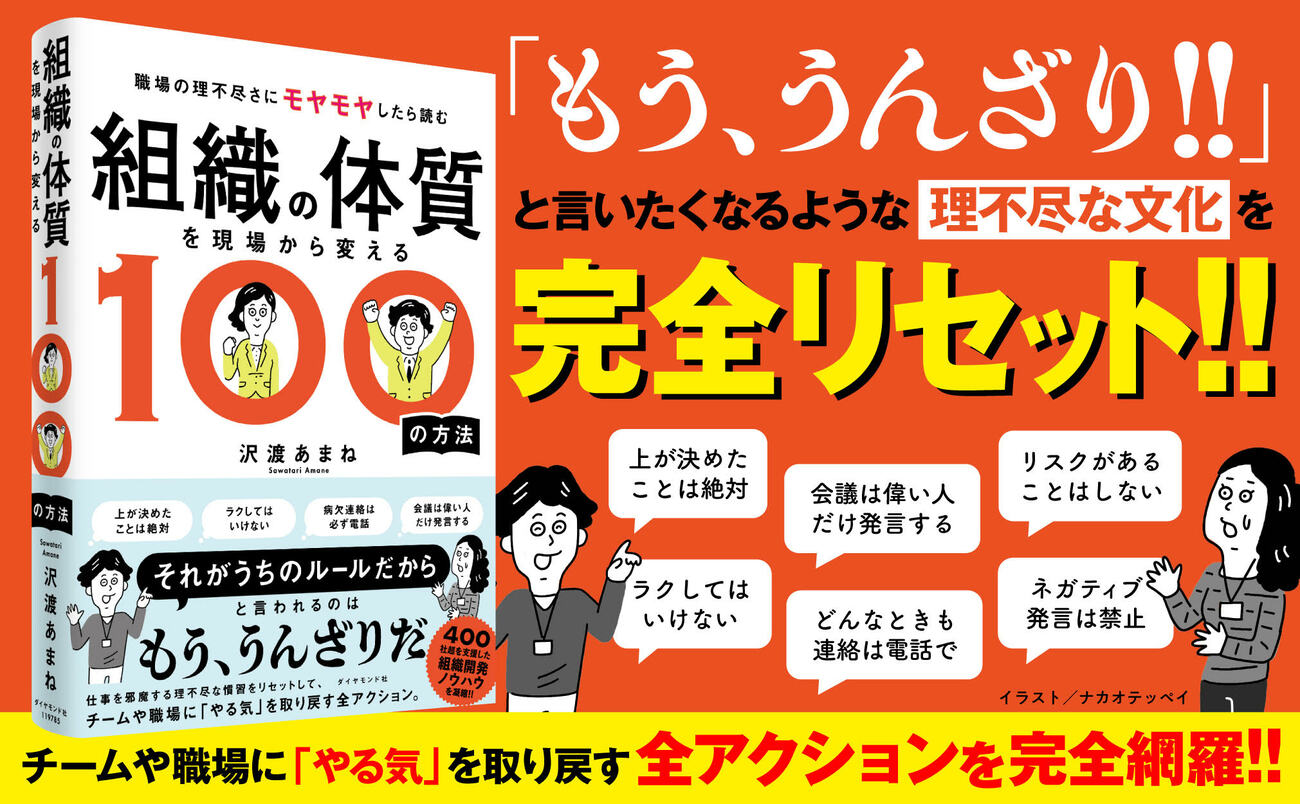

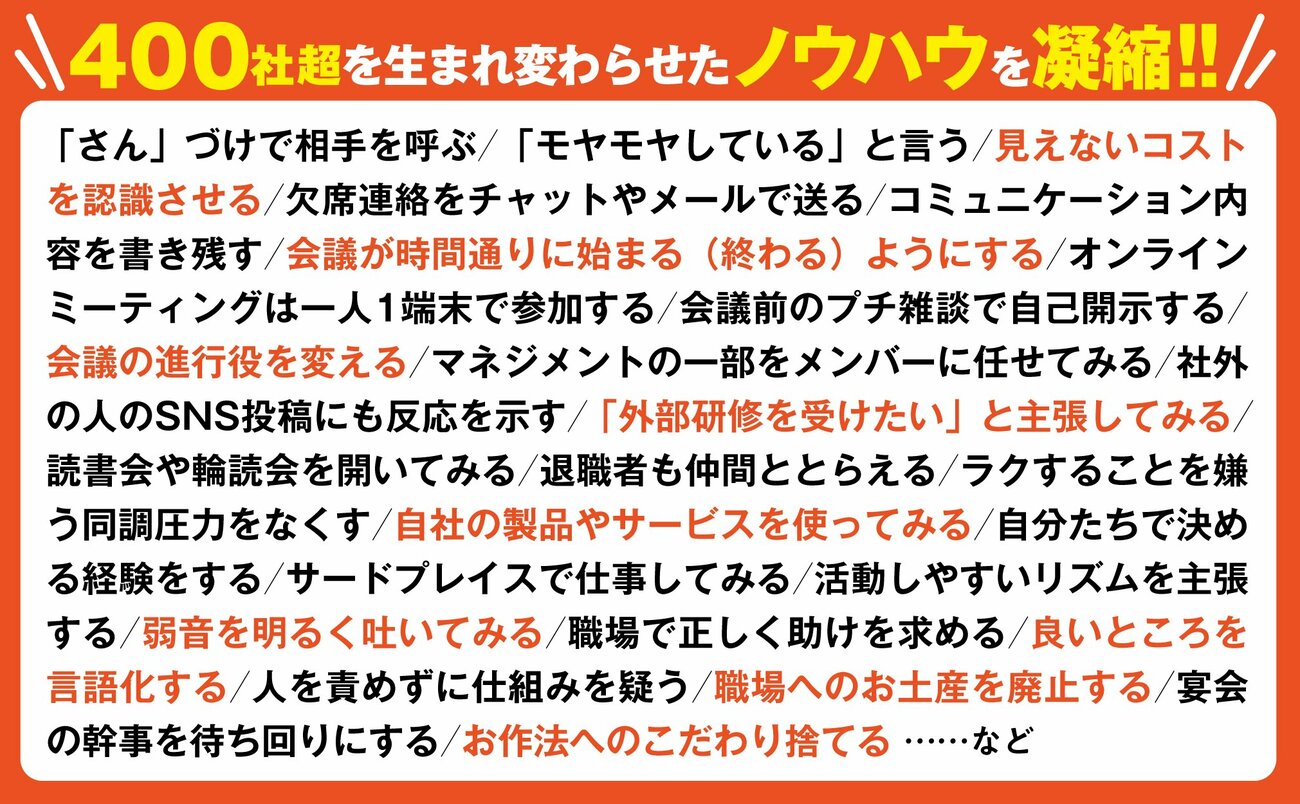

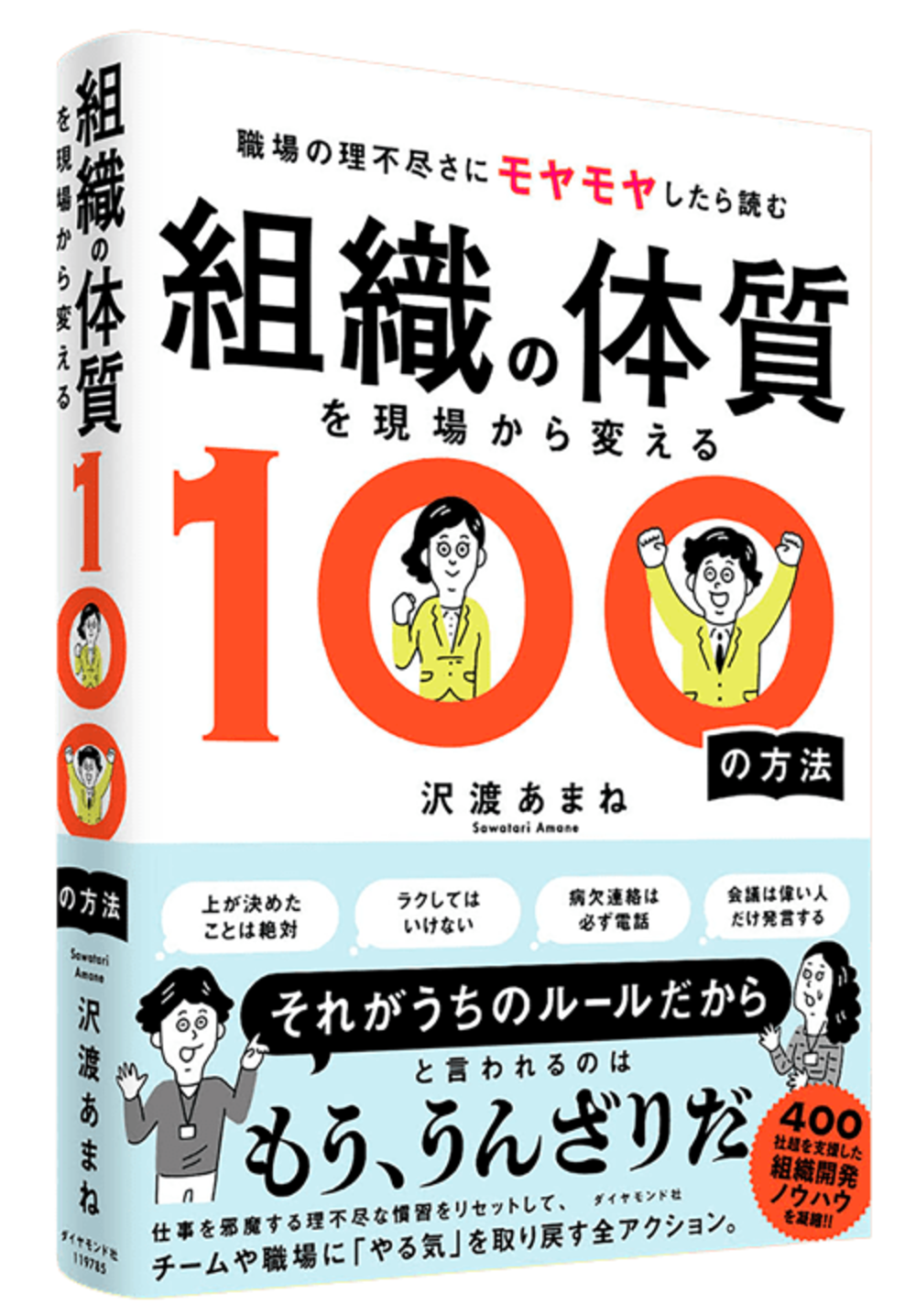

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

たとえば、スーパープレイヤーだった自分の成功体験をそのまま押しつけたり、相手を未熟者扱いしたり。あとは、相手方の背景や事情を無視して、「すぐやれ」「すぐ成果を出せ」と強いるような“脊髄反射型のマネジメント”も、リスペクトの欠如の典型です。

安斎勇樹(以下、安斎) そういう態度って、社内外のブランド毀損にもつながりますよね。

沢渡 そのとおりです。私がいた自動車業界でも、「自分は部長だから偉い」と思い込んで、取引先にも高圧的な口調で話してしまう人がいました。若手としてはそんな人と一緒に会議に出るのが恥ずかしかったですね。わりとすぐに「こんな人と一緒には働きたくない…」「この会社の管理職にはなりたくない…」と思うようになりました。

安斎 だからこそ、リーダーが自分をアップデートし続ける姿勢は、社内外の信頼を保つためにも欠かせない、と。

「コントロールしようとする上司」はもう通用しない

沢渡 それに、副業や転職といった話題をタブー視しすぎるリーダーも、いまだに根強い問題だと思います。

安斎 めちゃくちゃ共感します。副業が制度としてOKなのに、実際には「やっていそうな人」を監視するような空気があるとか――そうやって“手のひらでコントロールしようとするマネジメント”って、若い世代にはすごく古い価値観として映るんじゃないかと思います。

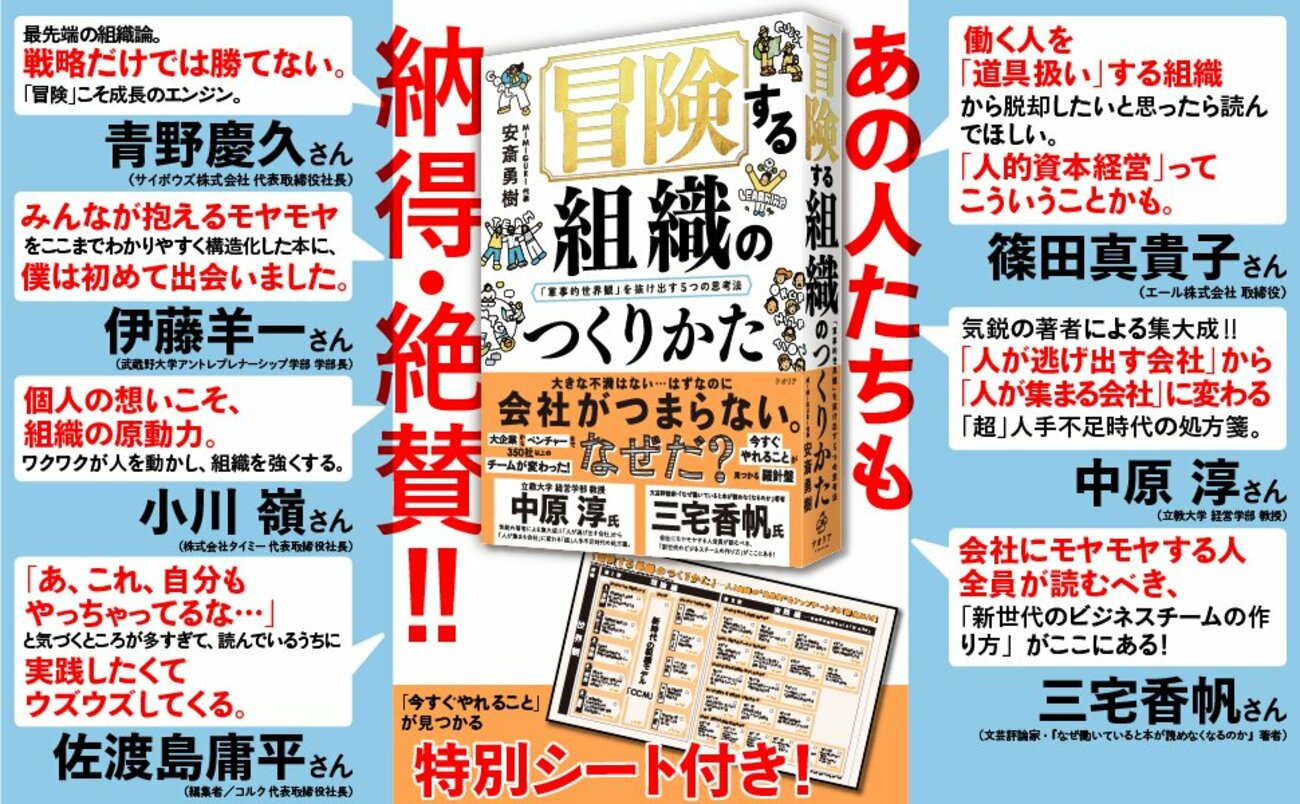

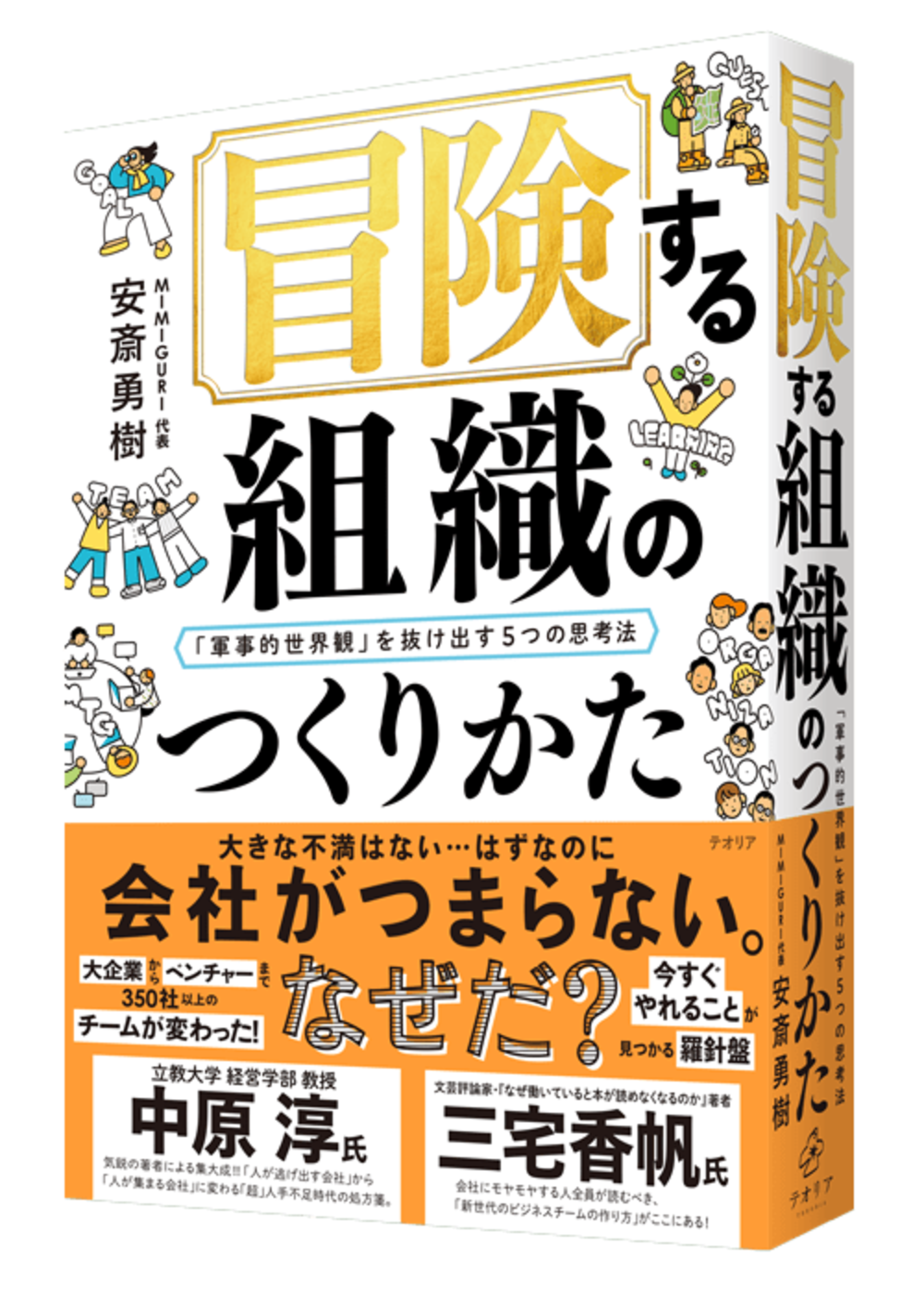

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

沢渡 そうですね。「内と外」を明確に分けすぎているリーダーには、やっぱり「古さ」を感じる若手が多いでしょうね。

「飲み会=NG」もまた、時代遅れの一形態

安斎 あと、少し角度を変えて言うと、「飲み会の扱い方」なんかも、時代遅れかどうかの判断材料になりますよね。いまでは「飲み会こそ正義!」みたいに振りかざすのは、もちろんアウト。でも最近は逆に、「飲み会=絶対NG」という前提を鵜呑みにして、まったくそういう場を設けなくなっている会社も少なくありません。

ある会社の調査によると、懇親会を避けているチームでは、むしろエンゲージメントが下がっていたという事例があったそうです。リーダーとしては「お互いのプライベートに踏み込むのはNG」だと思い込んでいたけれど、メンバーの本音は「なんでうちのチームは懇親会やってくれないの?」だったんですよね。

沢渡 いかにもありそうな話ですね。

安斎 だから、「飲み会をやってはいけない」と思い込みすぎることも、結果的に“時代遅れ”な行動になり得るんです。コンプラやハラスメントへの配慮は大事だけど、それが“ゼロ交流”を正当化する理由になってはいけないんですよね。

沢渡 いちばんの原因は「対話の欠如」や「思考停止」なんですよね。慣習を目的化してしまって、そこに何の対話もないから、結果的に人と人が分断されてしまう。

安斎 結局、リーダー個人に「主語」がないことが問題なんだと思います。「世の中的にこういうものだから」「最近はこうだから」とか「上が言っていたから」「これが会社の決まりだから」というふうに、自分なりの判断を放棄してしまっている――それが“時代遅れなリーダー”の正体だと思います。

(本稿は、『組織の体質を現場から変える100の方法』の著者・沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる対談記事です)