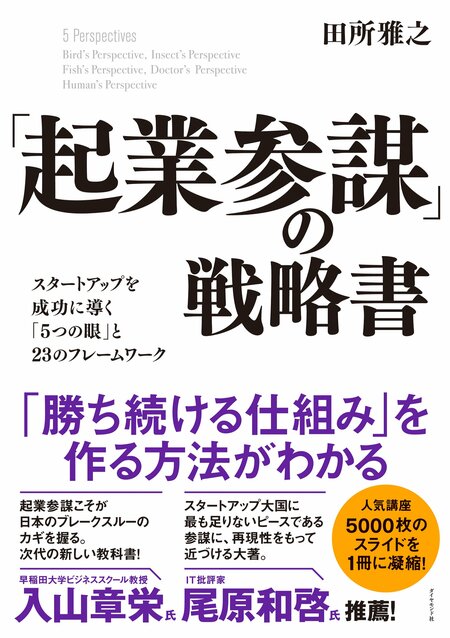

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンとなる起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

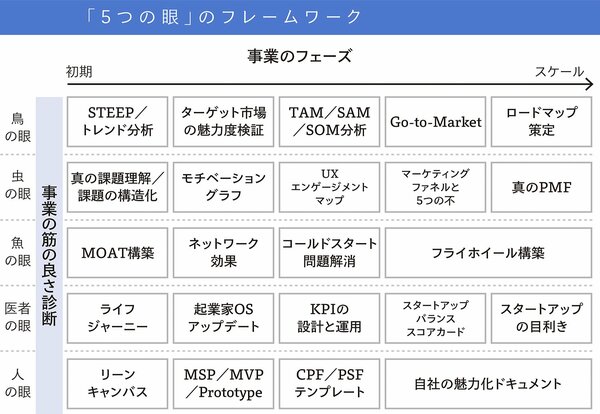

起業参謀が身につけたい

「5つの眼」のフレームワーク

起業参謀として活用できる「5つの眼」のフレームワークは、以前のこの欄でも紹介した(下図)。今回は、勝ち続ける仕組みを作るための「魚の眼」を身につけるフレームワークについて、解説したい。

「魚の眼」とは「流れを掴み対応していく視点」のことを指している。また、動的な流れを捉えたうえで「流れそのもの」を生み出していく視点とも言える。

大きく「MOAT構築」「ネットワーク効果」「コールドスタート問題解消」「フライホイール構築」の4つがある(下図、縦軸の真ん中)。

勝ち続けられる仕組み=「MOAT」を築けるか?

「PMF=人が欲しがるものを作る」は、スタートアップにとって非常に重要なマイルストーンだ。

ただし、PMFは最終ゴールではない。事業の最終ゴールは「持続的に勝ち続ける仕組みを作ること」だ。そのために、事業を静的ではなく動的に捉えて、勝ち筋を見立て構築していく「魚の眼」が必要になる。

戦略の要諦は「ムリ」「ムダ」「ムラ」をなくすことだ。

その中でも、「ムリ」「ムダ」を減らすために持続的な競合優位性を構築する。そのために自社にとっての「オセロの四隅」を検証し作っていくのだ。

「MOAT(モート)」という言葉をご存じだろうか? 日本語に訳すと「城壁」や「堀」の意味を持ち、構造的な競合優位性を築く戦略を意味する。ただ単に事業を行うだけではなく、他社が攻め込んできても、勝ち続けられる仕組みを作るということである。

Amazonレビューは、「MOAT(モート)」構築の成功例

Amazonは、このMOAT構築を非常に巧みに行っている。Amazonで買い物する際にレビューをチェックする人が多いだろう。まさにAmazonにとって、このレビュー機能は非常に大きなMOATになっている。

Amazonは1994年に創業し、その翌年の1995年にレビュー機能を実装した。最初の頃は出版社から大きな反発があった。なぜならば、レビューが悪ければ商品が売れなくなるからだ。書籍を提供する出版社からすれば、低評価がつくリスクは大きい。

だが、こういった反発をAmazonは、一蹴する。自分たちの付加価値を「ユーザーの買い物を助ける」「良い買い物体験を提供する」と標榜しているからだ。

出版社は重要なステークホルダーには違いないが、あくまで、エンドユーザーに対する価値提供/UXが最優先される。彼らはこれをカスタマーオブセッションと標榜し、自分たちの行動指針(Leadership Principle)の1つに掲げている。

Amazonレビューは、最も強力な無形資産

Amazonレビューが、それこそ何百億レビュー掲載されようが、それは会計的にAmazonの「資産」として、計上されることはない。

しかし、この現在何百億個あると言われている「レビュー」はAmazonにとって、最も強力な無形資産になっているのだ。

なぜなら、「モノを買う際にAmazonレビューをチェックすること」が多くの人に習慣化しているからだ。書店に行ってAmazonレビューを確認する人の多くは、結局その書店で買わず、Amazonで買うことを選択する。

Amazonレビューは一見すると「諸刃の剣」になる。なぜなら、前述のように、ユーザー評価の低いものは売れなくなるからだ。短期的な視点で見たらネガティブな側面がある。

一方で、中長期的には、「Amazonで購入すると失敗しない」という信頼が構築される。

Amazonレビューはネットワーク効果を生んでおり、Amazonのビジネスをより強固なものにしている。ネットワーク効果とは、「ある人がネットワークに加入することによって、その人にプラスの意味を持たせるだけでなく、他の加入者の効用も増加させていく」ことを指す。

レビューがたまっていくと、他者がそれを参考にするようになるので、買い物がしやすくなり、結果として買い物をする人も増えていく。レビューを書く人が増えていくと、Amazonで買い物するユーザーが増えるという好循環が生まれる。

このように「流れを見る視点(=魚の眼)」で事業を捉えていくことで強力なビジネスを構築できる。

このようなMOATを構築できるかどうかは、スタートアップの成長にとって非常に大きな試金石となる。スタートアップにとって、PMF(人が欲しがるものを作る)は重要である。

ただ、PMFは通過点でしかなく、最終的には「勝ち続ける仕組み」を作ることが重要になるのだ。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。