02年に経産省が主導して策定した「ITスキル標準」は、主にITベンダーのエンジニアなど専門職のみを対象とした指針だった。しかし、DXが目指すのは企業全体の変革であり、その担い手は特定の職種にとどまらない。こうした背景から、一人一人がDXを一部門の取り組みではなく「自分事」として捉え、全社的な変革に貢献できるようにするために、経営層から一般社員までを含む全てのビジネスパーソンを対象とした「DXリテラシー標準」が策定された。

「知る・調べる」の重要性を説くDXリテラシー標準

「DXリテラシー標準」は、経営層を含む全てのビジネスパーソンが身に付けるべきスキルや知識を体系的に定義する。従来のように「ITは専門職の領域」とする意識を改め、組織全体でDXに取り組む素地の醸成が狙いだ。IPAデジタル人材センターの神谷龍研究員は、DXリテラシー標準は、「使ってみる」「活用する」という実践的な段階の手前、「知る・調べる」の段階を想定していると説明する。

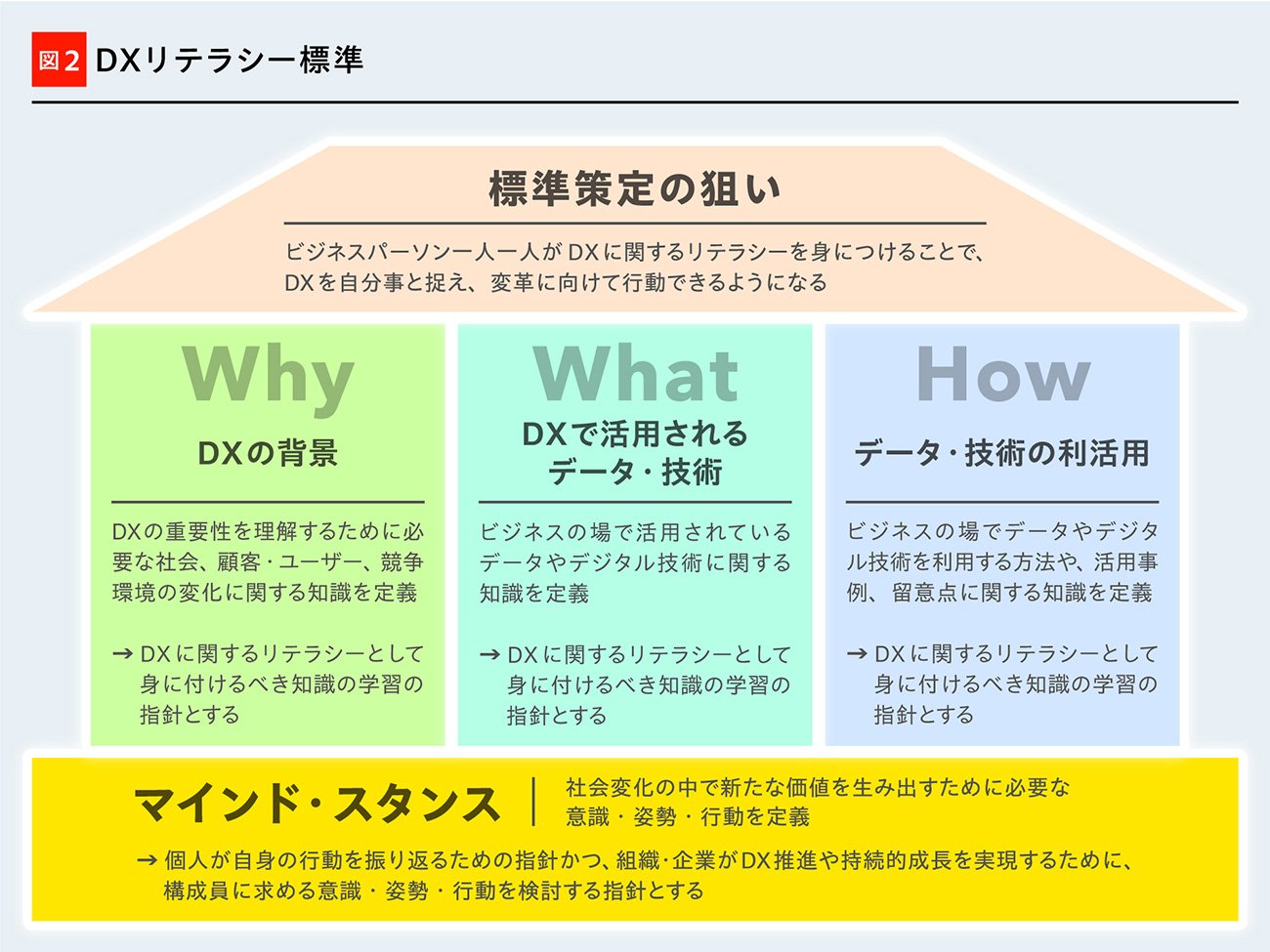

DXリテラシー標準は、ビジネスパーソンがDXに必要な知識や姿勢を段階的に理解・習得できるよう、四つの要素で構成されている。まず、社会や顧客、競争環境の変化といった背景を捉える「Why」、次に、業務で活用すべき技術やデータの基本的な知識を示す「What」、さらに、それらの技術を実際に用いる際の手法や留意点を扱う「How」が続く。そして、これら全ての基盤として、変化に主体的に向き合う姿勢や行動指針を示す「マインド・スタンス」が据えられている(図2参照)。

【図2】DXリテラシー標準の全体像

【図2】DXリテラシー標準の全体像拡大画像表示

留意すべきは、激しい社会変化の中で、柔軟な意思決定や、常に新しい情報をキャッチアップしながら学び続けるために必要な意識・姿勢・行動を定義する「マインド・スタンス」が土台として位置付けられている点だ。神谷研究員によれば、生成AIのような新しい技術が次々と登場する現代において、マインド・スタンスはより重要になっているという。

DXリテラシー標準では、具体的なツールを使いこなすスキルそのものよりも、まず必要な知識や技術に対してアンテナを張り、状況に応じて自ら調べ、対応できる力が重視されている。IPAデジタル人材センターの川北陽司主幹は、変化の激しい環境下では、そうした探究心と柔軟な対応力が、DX実践の第一歩になると説いている。

なお、DXリテラシー標準の中には、セキュリティーやモラル、コンプライアンスといったリスク回避の観点から重要な「守り」を担う要素も多く含まれている。ITシステムやツールに堅牢なセキュリティーを施すことは今や企業にとって当然の責務といえる。しかし、どれだけ優れたセキュリティーシステムを導入しても、使う側の人間のリテラシーが欠けていれば、それが脆弱性の原因となり深刻な問題が生じかねない。川北主幹は、一人一人がセキュリティー意識を高く持つことも、DX推進に不可欠だと指摘する。

「DX推進スキル標準」は“網羅”ではなく“柔軟な活用”が肝心

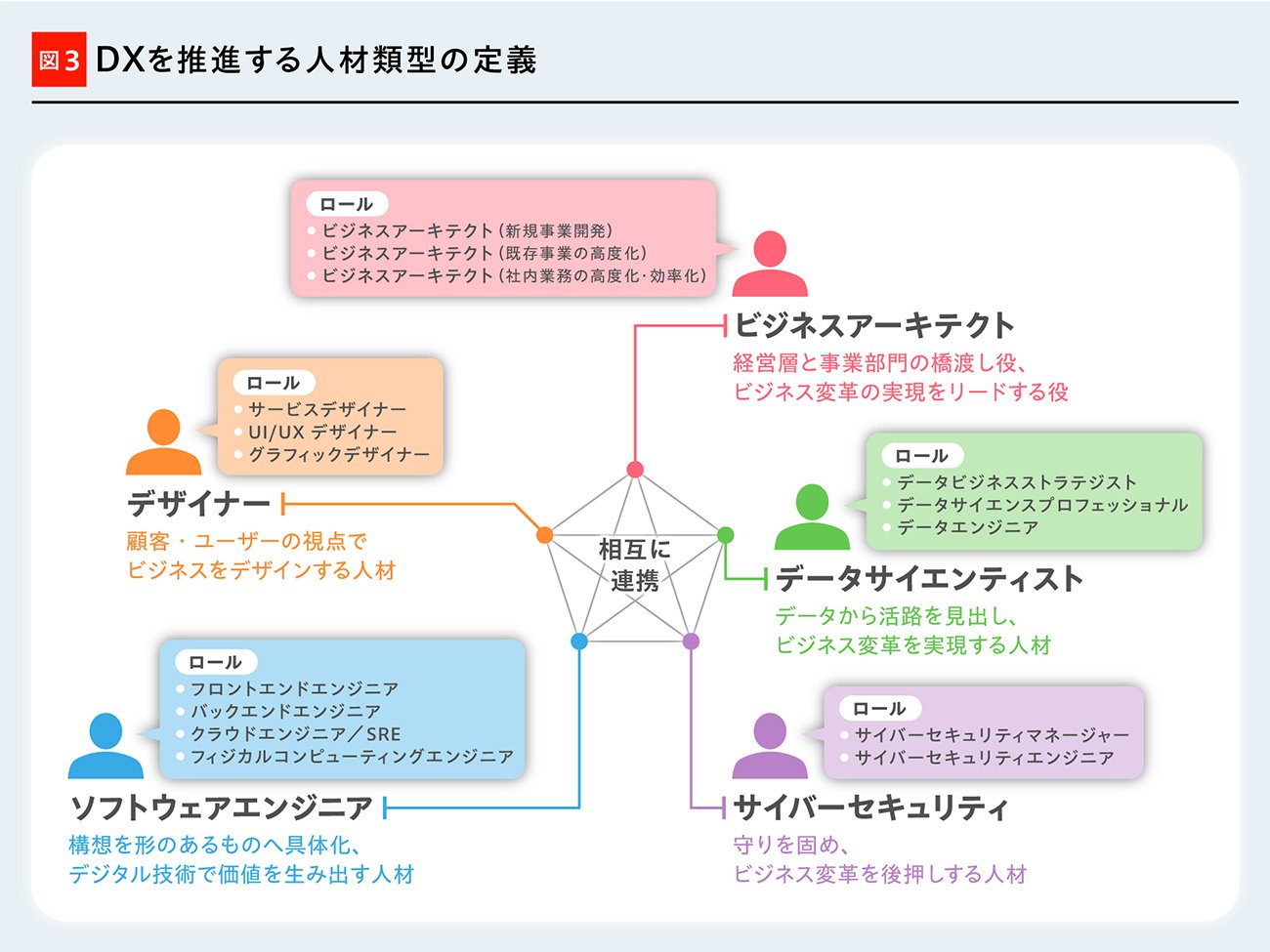

DX推進スキル標準は、企業や組織がDXを実行する際に中核となる人材を想定する。DXの目的を定め、その達成に向けて関係者をコーディネートし、業務や組織の変革を推進する人材として位置付けている。具体的には「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」の5類型に分類。さらに類型ごとに二〜四つのロール(役割)を定め、それぞれのロールに必要な「担う責任」「主な業務」「必要なスキル」を示している(図3参照)。

【図3】DXを推進する人材類型の定義

【図3】DXを推進する人材類型の定義拡大画像表示

ビジネスアーキテクトとデザイナーは、企業のビジネス全体に関与してDX戦略を設計する立場という点で、他の類型とは異なる性質を持つ。ビジネスアーキテクトは、経営層と事業部門の橋渡し役としてDXを主導し、新規事業の創出、既存事業の再構築、社内業務の効率化といった多様な取り組みの推進を担う。特に新規事業では、デジタルツールを活用したビジネスモデルの検討や、DX戦略全体の司令塔としての役割を期待される。

デザイナーは、顧客の視点からビジネスをデザインする役割。サービスデザイナー、UX/UIデザイナー、グラフィックデザイナーのロールに分類され、顧客価値に基づいて製品・サービスを作成すると同時に、それを継続的に実現する仕組みの設計も担う。

川北主幹は、全ての企業が、これらの5類型、合計15ロールを網羅的にそろえる必要はないと強調する。各事業者は、自社の事業環境やビジネスの特性に応じて、必要な人材を選定・配置して、DX推進スキル標準をオーダーメードの指針として柔軟に活用することが望ましい。こうした考えから、DX推進スキル標準の人材類型は、あくまで最大公約数的に整理されており、意図的に解像度を抑えて設定しているのだと川北主幹は説明している。