『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第182回は、イマドキの東大生がこぞって目指す人気の進路を明かす。

東大理三超え?「進振り」で激ムズの進路

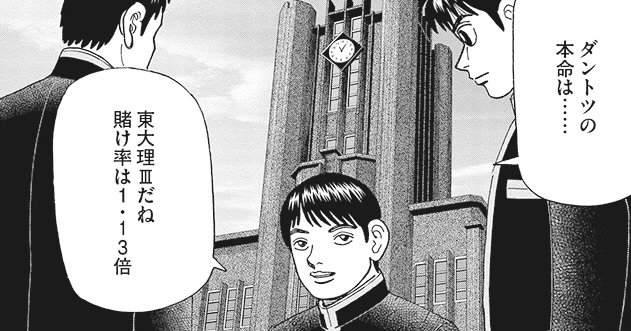

受験シーズンに入り、道塾学園では「10年にひとりの天才」といわれる投資部主将の神代圭介の進路選択が話題を呼ぶ。東京大学理科三類から欧米名門大学まで、予想を競うギャンブルが開帳されるお祭り騒ぎとなる。

神代の進路予想の最有力候補は東大理三。国内最難関のイメージが強く、一定年齢以上の読者には違和感がない設定かもしれない。だが、もし今、このエピソードが描かれるなら、本命は「理科一類から『松尾研』」となるのではないか。

「松尾研」はAI研究の第一人者である松尾豊教授の研究室のこと。東大は2年生まで教養学部で過ごし、3年生から各学部に分かれる。この学部選択が進学振り分け制度、通称「進振り」だ。

松尾研が所属する工学部システム創成学科は、進振りで超難関と化しており、「松尾研に入るのは理三合格より難しい」という声も聴く。

松尾研の人気は、AIという新たなフロンティアを研究対象としているだけでなく、起業家を輩出する土壌にもあるのだろう。在校生や卒業生の起業の連鎖はシリコンバレーを思わせる。

1年半前、この連載で、ロンドンを拠点とする世界有数のヘッジファンド・キャプラ・インベストメント・マネジメントの共同創業者の浅井将雄氏の「理三に行くような最優秀の人材がコンピューターサイエンスを学ぶようになれば日本も変わる」という持論を紹介した。

浅井氏が期待する方向に優秀な若者の志向は変わりつつあることは頼もしい限りだ。そして、この変化は、巡りあわせや偶然の産物ではなく、松尾氏のビジョンによるものなのだ。

「なぜ東大に残るのか?」松尾氏の答えは…

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

AI全盛時代到来の兆候がみえつつあった2011年。当時日経新聞の記者だった私は、あるテーマで「スーパー准教授」だった松尾氏に何度か取材する機会があり、「一杯、行きましょうか」という流れになった。

昔からAIや認知科学の本を読み漁ってきたこともあって、酒席では松尾氏に「人間は自由意志を持ちうるのか」「AIはいつチューリングテストを通過できるか」といった議論をふっかけた。

今思うと冷や汗ものだが、大いに盛り上がり、酒の勢いもあってこんな質問もぶつけた。

「米国IT企業からの超高額のオファーを断ってまで、なぜ東大に残っているのですか」

返ってきた答えは「自分が残って踏ん張らないと、日本のAI研究が再起不能なほど遅れるから」。

あれから10年余り。松尾氏の意思と生成AIの発展、若者の起業志向が重なって、日本にイノベーションの波を起こす起点が生まれている。

ちなみに、哲学・認知科学・情報科学にまたがる一大テーマである自由意志問題について、松尾氏は「人間に自由意志はない」派だった。物理的、化学的にそれが生じ得るメカニズムがないという極めてロジカルな理由だった。

そんな松尾氏の意志の力が、日本のシリコンバレーを生もうとしている。久しぶりにお会いして、「自由意志はない」という信念に変化がないか、聞いてみたい。

1ページ4段落目「松尾研が所属する工学部電子情報工学科」→「松尾研が所属する工学部システム創成学科」

(2025年5月26日 09:50 ダイヤモンド・ライフ編集部)

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク