東大卒→外務省→女学校…迷走を重ねた“社会不適応”な文豪のリアルな半生

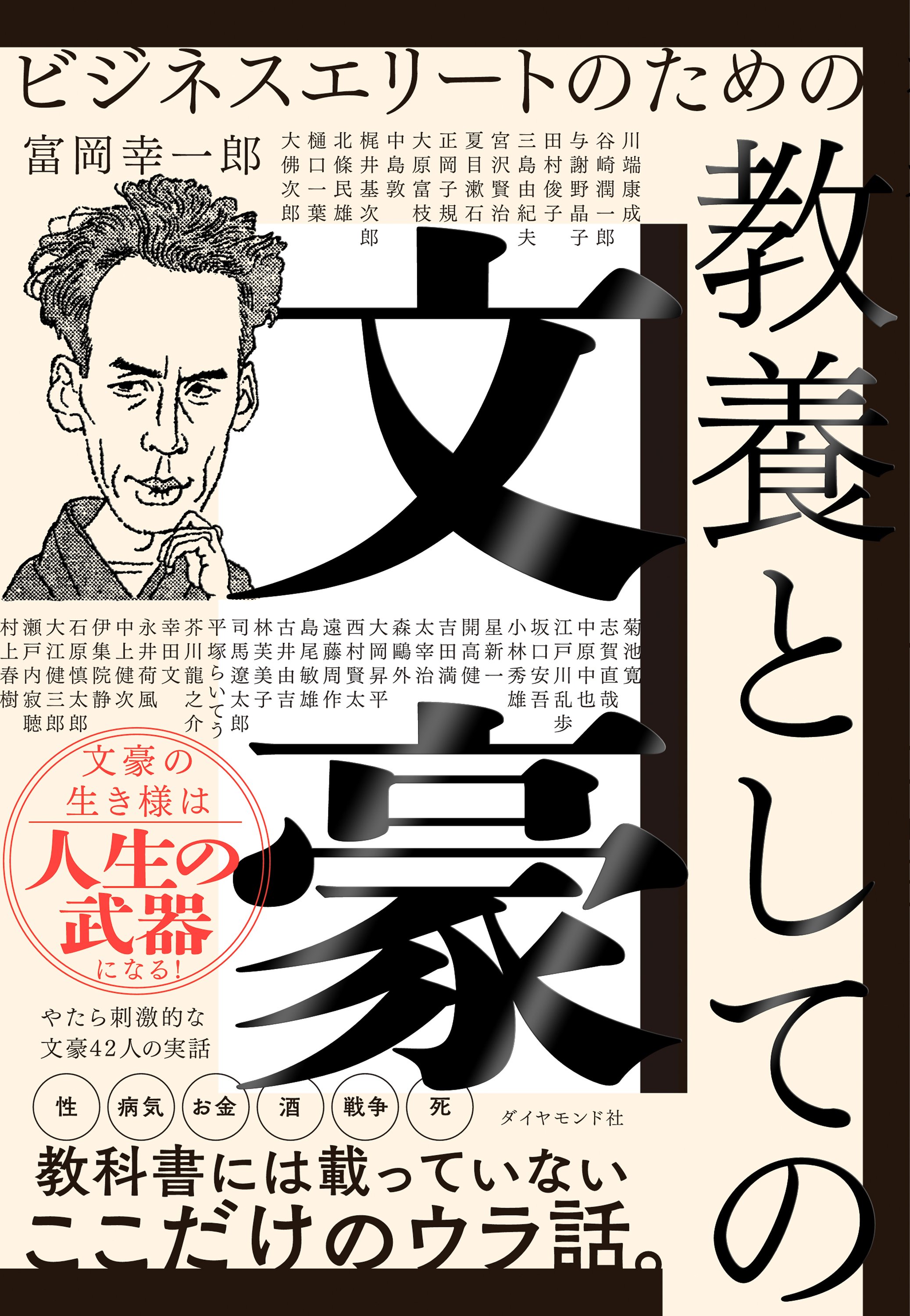

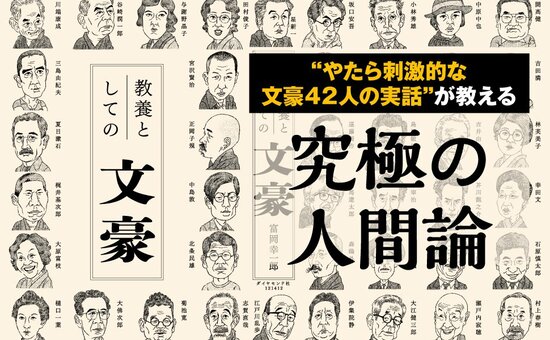

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

神奈川生まれ。本名・野尻清彦。東京帝国大学法学部政治学科卒。代表作は『鞍馬天狗』『パリ燃ゆ』『天皇の世紀』など。歴史小説の巨匠。父は日本郵船に勤めており、横浜の裕福な家庭で育つ。小学生のころから作文を雑誌に投稿するなど、創作活動をしていた。東大時代には劇団を結成し、同人誌もつくる。語学が堪能で、卒業後は外務省に勤務し、翻訳の仕事をしていた。大正13(1924)年、生活費を稼ぐために書いた『鞍馬天狗』がヒット、以後40年近くにわたりさまざまな雑誌で連載される大人気シリーズとなる。晩年は病床でも執筆を続けたが、昭和48(1973)年に肝臓がんにより75歳で亡くなった。

一流ホテルを貸し切って書斎にする“金持ち作家”

大佛次郎という名前を「だいぶつ・じろう」とか「おおふつ・じろう」と読んだ人も少なくないのではないでしょうか。

正しくは「おさらぎ・じろう」。金持ちの文豪として、私がいの一番に思い浮かべるのは、この大佛次郎です。大豪邸に住み、一流ホテルを貸し切って書斎にするなど、桁外れのお金持ちだった“鎌倉文士”です。

鎌倉文士とは、私の地元でもある神奈川県鎌倉市に住む(あるいは住んでいた)文豪の総称として使われる言葉です。大佛は、一般的にはそれほど知名度が高いわけではありませんが、私は大佛こそ“文豪中の文豪”だと思っています。

幼少期から本に親しんだ文学少年

大佛が生まれたのはとても裕福な家庭で父親は三菱グループ(旧・三菱財閥)の大手海運会社「日本郵船」に勤め、文学好きでもありました。

そんな父親の影響もあってか、大佛自身も大の読書好きで、小学生のころから作文が得意だったようです。

外交官志望から東大法学部へ

大佛は、外交官になるつもりで第一高等学校(現・東京大学教養学部)に入学します。その後、東京帝国大学法学部を卒業するというエリート街道まっしぐらの人生を歩みました。

第一高等学校時代もたくさんの本を読み、フランス語の勉強も熱心でした。フランス文学は、なんと原書で読んでいたそうです。

就職するも「社会人生活」に馴染めず

そんなエリート然とした大佛ですが、いわゆる一般的な「社会人生活」は、あまり向いていなかったようです。

帝国大学を卒業後、鎌倉に移り住んだ大佛は、鎌倉の女学校で教職に就いたり、外務省の嘱託社員として翻訳の仕事をしたりしますが、どれも馴染めなかったことを『現代日本文学全集』のために書いた自記(年譜)で語っています。

「どこへ勤めても落着かず人に迷惑ばかりかける。相変らず、金のある間は一度に浪費し、あとは貧乏して暮す。本だけは買い頻りと読む」『現代日本文学全集』のために書いた自記〈年譜〉(『新潮日本文学アルバム 63 大佛次郎』新潮社に収録)

文学への転身、そして関東大震災

結局、翻訳の仕事で好きな本や洋書を買うお金を稼ぎ、あとは物書きの仕事に集中しようと、大正12(1923)年に女学校を辞めてしまいました。

さあ心機一転、新しいスタートを切るぞと意気込んだ矢先、悲劇が起こります。9月に起きた関東大震災です。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。