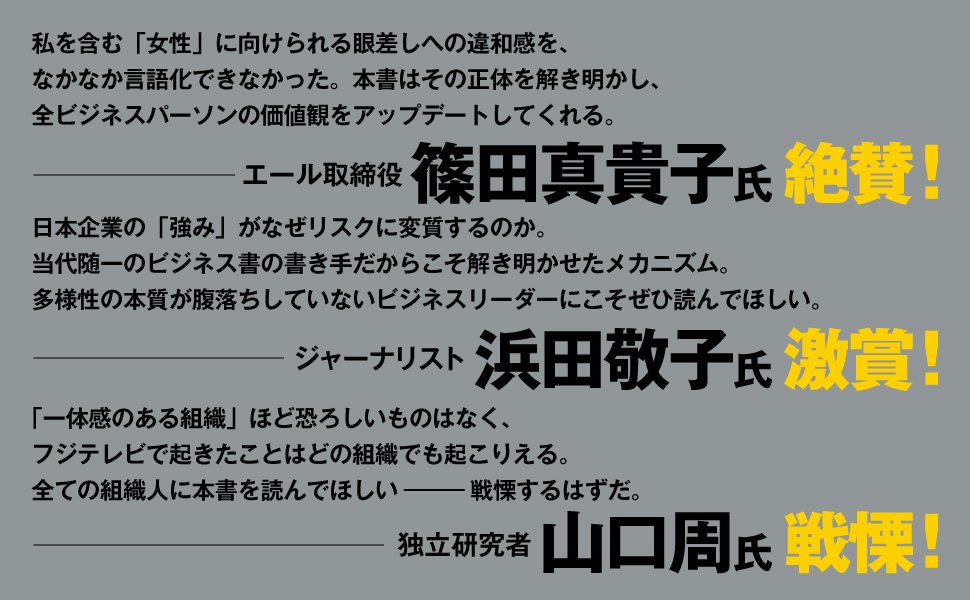

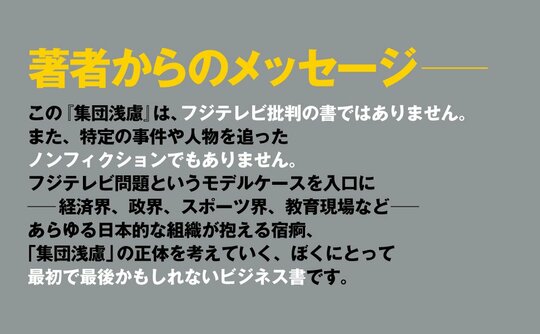

世界的なベストセラー『嫌われる勇気』の著者である古賀史健氏が、自著としては「最初で最後かもしれない」というビジネス書、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』を上梓しました。テーマは、2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」です。

最近は中学生向けの書籍でも注目を集めた古賀氏が、なぜ「ジャーナリズム」とも思えるようなテーマを選んだのか? またそれがなぜ「ビジネス書」と言えるのか? その理由が明かされる同書の「はじめに」を公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

魂の調査報告書を受けて

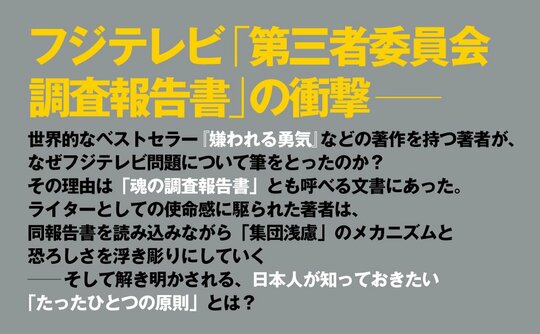

2025年3月31日、フジテレビジョン(以下、フジテレビ)とその親会社フジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会による、調査報告書が公表された。フジテレビに在職していた女性アナウンサーが、タレントの中居正広氏から性暴力被害を受けたことに端を発する一連の騒動。その事後対応やグループガバナンスの有効性を調査・検証した報告書である。

公表版だけでも291ページ、役職員アンケート結果や要約版まで合わせると全393ページに及ぶ、膨大なレポートだ。公表と同時に、ソーシャルメディア(SNS)上には事件の核心と思しき箇所のスクリーンショットや、抜き書きした投稿があふれ返った。長年にわたって日本のトップアイドルとして君臨してきた男性タレントによる、親子ほども年齢の離れた女性アナウンサーに対する「性暴力」の認定。しかも、別のタレントが関わったセクハラ事案まで複数報告されているという。SNSが沸き立つのも当然のことだろう。

正直なところ、個人的に特段の興味がある事件ではなかった。騒動に参加するつもりなどまったくなかったし、過熱する一方の週刊誌報道にはむしろ辟易していたくらいだ。それでも―ちょうど新刊が刊行されてひと息ついたタイミングでもあっただけに―出来心のように調査報告書をダウンロードし、読み進めていった。

魂の報告書だ――。

一読しての、率直な感想である。

ひとりでも多くの人に、この報告書を読んでほしい。いや、みんな読むべきだ。真剣にそう思った。

昭和的な価値観から抜け出せないフジテレビの中高年層。ハラスメントに寛容な企業風土。正当な訴えが「ノリの悪さ」として封殺されるホモソーシャル的な空気。容姿や年齢が重視され、セクハラの「受け流しスキル」が求められる女性社員。軽んじられる人権と、麻痺していく倫理観。そして誰ひとりとして現実を直視せず、責任を取ろうとしない経営陣の対応。

ページをめくるたび、日本社会に根深く残る悪習の数々があぶり出されていく。そして容赦のない筆致で斬り捨てられていく。

しかも、ここで第三者委員会が振り下ろすのは、表層的な「正義」や「倫理」の刃ではなかった。どこまでも客観的な「あるべき経営」の刃だった。第三者委員会は弁護士集団であり、法曹界の住人である。しかし彼らは、名ばかりのコンサルタントたちの何倍も的確に、法理にかなった「あるべき経営」の刃を振り下ろしていた。

衝撃に打ちのめされた僕は、この調査報告書は相当な評判を呼ぶだろうと思った。多角的に分析する報道があふれ、さまざまな企業で管理職研修のサブテキストとして使われ、関連書籍が多数刊行され、各方面で忌憚のない議論が交わされる、歴史を変える資料になることを期待した。

しかし、メディアや視聴者の関心は中居氏による性暴力の具体であり、フジテレビで絶大な権力を持つとされる日枝久取締役相談役の処遇であり、同年6月に控えた株主総会の動向であるらしかった。要するに一連のフジテレビ問題を、スキャンダルのひとつとして消費することが世のなかの流れだった。

これだけの調査報告書を、ここで終わらせるわけにはいかない。一過性のニュースとして記憶の川に流すわけにはいかない。

気がつくと僕は関連資料を取り寄せ、本書の執筆に取りかかっていた。

本書の執筆に至った、ふたつの動機

ここで簡単に自己紹介をしておこう。

僕の職業はライターであり、この20年ほどは書籍の執筆をメインに活動している。アドラー心理学のエッセンスを対話篇形式で紹介した『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著/ダイヤモンド社)のシリーズはご存じの方も多いかもしれないし、近年では中学生向けの創作論『さみしい夜にはペンを持て』(ポプラ社)、同じく中学生向けの読書論『さみしい夜のページをめくれ』(同)のシリーズも刊行している。

これらの著書からもわかるように、僕はジャーナリズムの人間ではなく、綿密な取材で事件や人物を追うノンフィクション作家でもない。むしろジャーナリズムの世界からは意識的に距離を置いてきたライターだ。SNSを含め、公の場で政治を語ったり、時事問題に言及したり、特定の個人や組織を糾弾するような発信は極力避けてきた。これは社会問題への無関心というより、もっぱら職業的な処世術によるものだったと言ってかまわない。「嫌われる勇気」などと言っておきながら、不用意な発言をして炎上を招く覚悟など、まったく持ち合わせてこなかった。

そのため、本書の執筆中には多くの知人や同業者から「なぜあなたがそんな本を?」と訊ねられた。動機はおおきくふたつある。

今回の調査報告書は、いまでもフジテレビのオフィシャルサイトからそのPDFファイルをダウンロードすることができる。そしてこの393ページには凡百のビジネス書よりも多くの学びがあり、発見がある。それは読み手にフジテレビ問題への関心があろうとなかろうと関係なく、だ。

だから本来、日本中のビジネスパーソンがこの調査報告書を読んでくれれば、それで十分だったとも言える。いまでも読んでほしいと思っているし、これまでたくさんの知人・友人に「読んだほうがいい」と勧めた。

しかし同時に、大半の人が読まないであろうことも理解していた。

公表版だけでも291ページもあるPDF文書を、パソコンやタブレット上で読むのはつらい作業だ。しかもSNSや新聞・テレビには多数の「切り抜き」が出回っており、なんとなく読んだ気にさせてくれる。また、これは調査報告書というフォーマットの宿命だろう、この調査報告書は極めて弁護士的な文体で書かれており、全体の構成も論文的だった。おもしろいけれども読みづらい。最後まで読み通すことができず、拾い読みになってしまう。それが精読を試みた人間の偽らざる心境だろう。

だったら、ライターの出番だ。

近年こそ自著の刊行が増えているものの、もともと僕は経済雑誌からキャリアをスタートさせ、その後100冊近いビジネス書の執筆に携わってきたライターだ。そして「ライターとはなにか?」と問われた際にはいつも「専門的で、一般読者にはわかりづらい、けれども大切な言葉や考えを、読みやすい言葉に『翻訳』していく翻訳者」だと答えてきた。そう、ライターとは「書く人」である以前に「翻訳者」なのだ。

そしていま、僕の手元には「おもしろいけれども読みづらい」調査報告書の束がある。しかもそこでは、これ以上ないほど的確な分析がなされ、重要な提言が記されている。―もはや迷う必要はないだろう。ライターとして、この調査報告書を「翻訳」する。フジテレビ問題を追ったノンフィクションとしてではなく、一冊のビジネス書としてまとめ上げる。それが第一の動機だ。

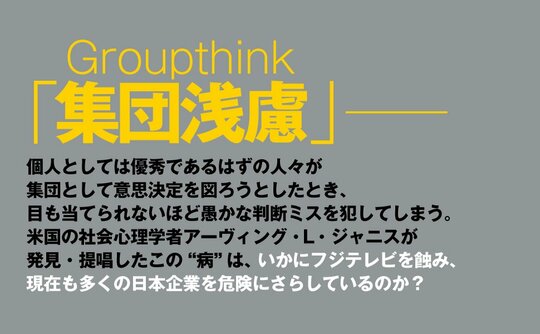

そしてもうひとつの動機となったのが、本書のタイトルにもなっている「集団浅慮」である。もし、調査報告書のなかにこの四文字を発見していなければ、僕は「翻訳」の決意に至らなかっただろう。いったい、集団浅慮とはなにか。

※この記事は『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』の一部を抜粋・変更したものです。