「なんでダメなの!?」歴史小説で“現代語”を使えない不思議なルールとは?

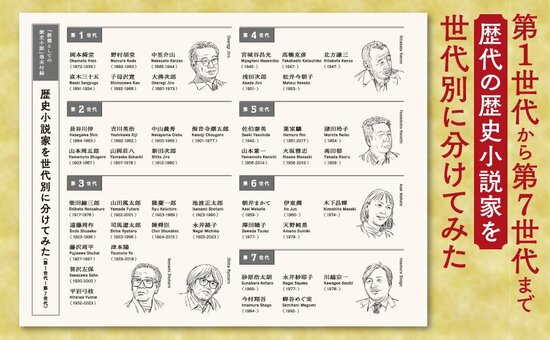

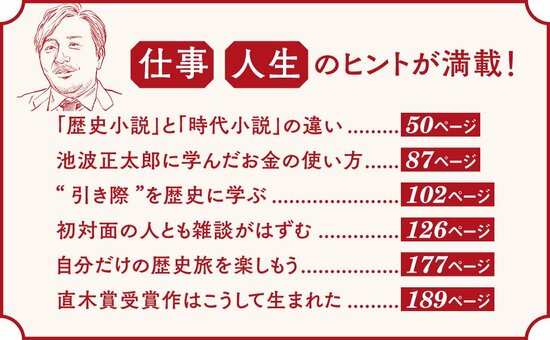

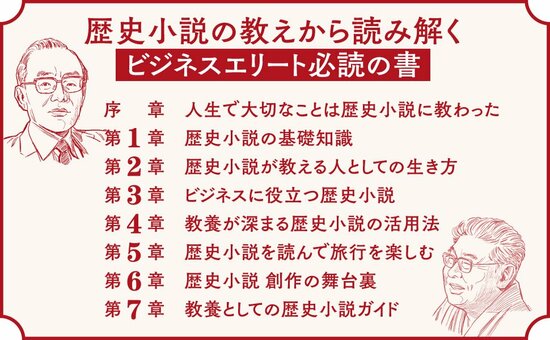

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史小説で最も悩ましい「言葉の選び方」

歴史小説を執筆するときに困ることの一つが、言葉の使い方です。

最も苦労するのはカタカナを使えないという制約です。セリフに使えないのは当然ですが、地の文でも使うことができません。

「可能性」や「戦争」もNG?言葉の時代的制約

「可能性」や「戦争」など、やや現代的な言葉も、時には敬遠されることもあります。また、基本的に明治以降の言葉は使わないのが一般的です。

たとえば、「絶対」という言葉は明治期に入ってから生まれた哲学用語なので、江戸時代の小説には相応しくないとみなされます。

あるいは「戸惑う」は江戸期に生まれた言葉だから、戦国時代の小説に出てきたらおかしいというわけです。

「やばい」は江戸時代の言葉!?

では、江戸時代を舞台にした作品に「やばい」という言葉が出てきたら、読者の皆さんはどう感じるでしょうか?

「なんだか現代語っぽくて違和感がある」という人が多いと思います。けれども、実は「やばい」は、江戸時代に生まれた言葉なのです。

特に庶民の間では、日常的に使われていたことがわかっているので、本当は「やばい、後ろから追っ手が来ている」と書いても不自然ではないのですが、実際には使うことが憚られる風潮があります。

行き過ぎた「時代考証主義」への違和感

正直なところ、この風潮には大きな違和感を持っています。型にはめすぎていて、少々窮屈な感じもするのです。

現代の書き手が現代の読者に向けて書いているのですから、本来は地の文に後世の言葉が出てきても構わないはず。

機械的に排除しようとするせいで、余計に歴史小説が敬遠されていると思うのです。

山田風太郎の“自由すぎる”表現に学ぶ

一方で、過去を振り返ると、そんな制約などお構いなしに、もっと自由な表現が行われていました。

たとえば、山田風太郎の作品などは、ぶっ飛んでいます。「手裏剣を投げた直後にバックを取られた」「○○は、左右にステップを踏みつつ近づいた」のような一節が当たり前に出てきます。

山田風太郎の作品を読むと、意外と昔の書き手のほうが自由で、読者を歴史好きにさせてやろうという意欲にあふれていることを感じます。

「バック」「ステップ」という単語からは「読者が楽しめるのだったら、別にバックでもステップでもよくないか?」という風太郎のつぶやきが聞こえてくるようです。

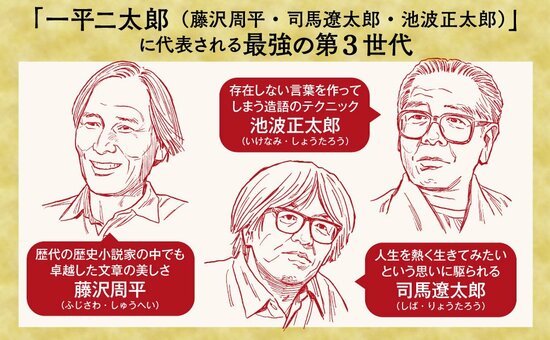

池波正太郎も「メートル」を使った

昭和期はそういった意欲がピークに達した時代だったといえます。池波正太郎も『真田太平記』の中で「メートル」といった言葉を普通に使っています。

つまり、もともとは自由に表現していたのに、「こうあるべき」というアイデンティティを求めた結果、自分で自分の首を絞めてしまっているのです。

文体の“バランス感覚”が読者との接点に

だから、私自身は言葉の制約について、あまり杓子定規に考えないようにしています。

ただ、編集者や出版社が許容しても、読者からお叱りを受けるケースもあるので、常にバランスは意識しています。

文庫書き下ろしは比較的柔軟な表現を使い、単行本は少しお堅い文体で書く場合もあります。読者には、そのあたりにも注目して読んでいただけると嬉しいです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。