「まとまった時間がない」は甘え? 移動中に2本書く作家の思考回路

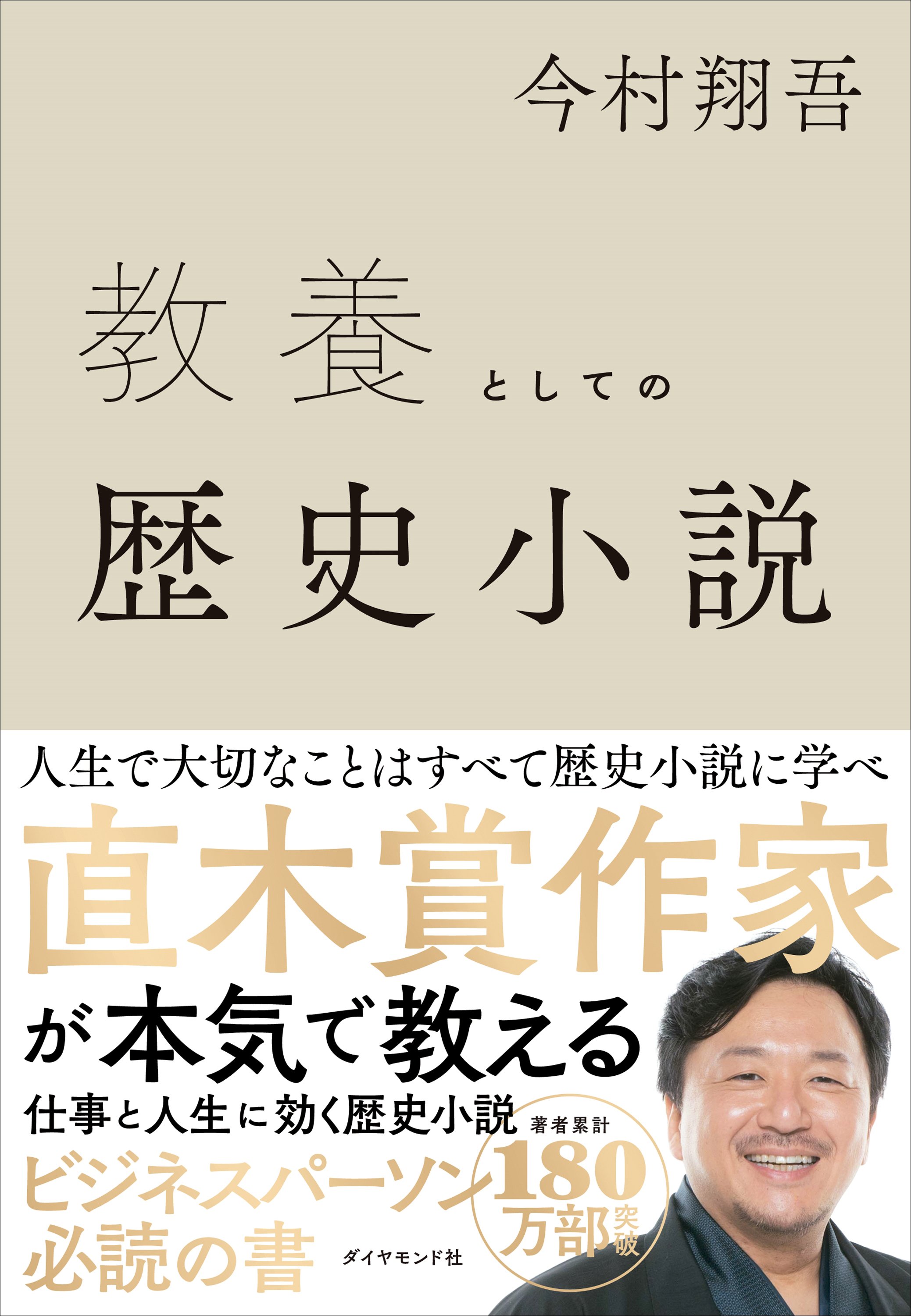

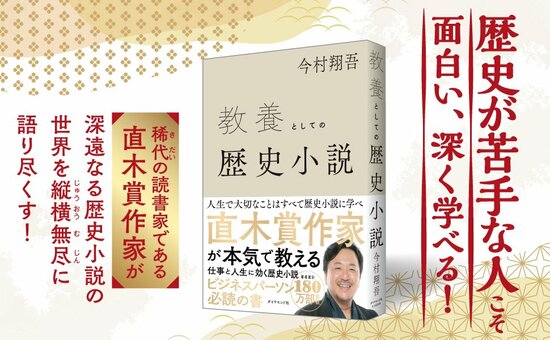

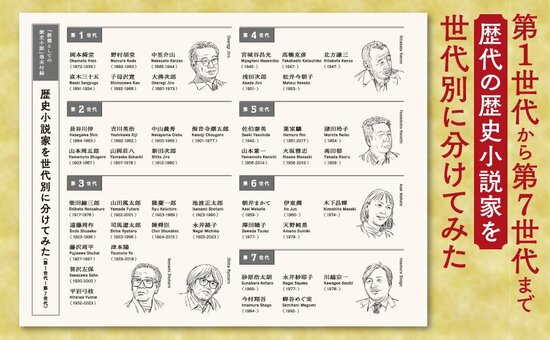

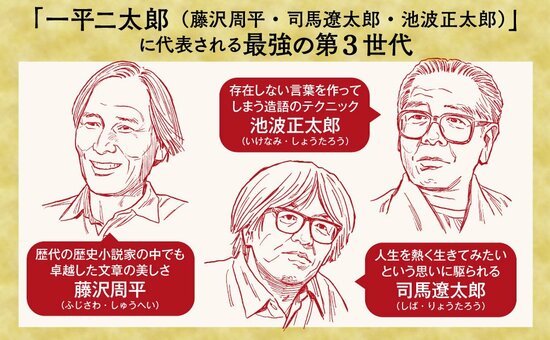

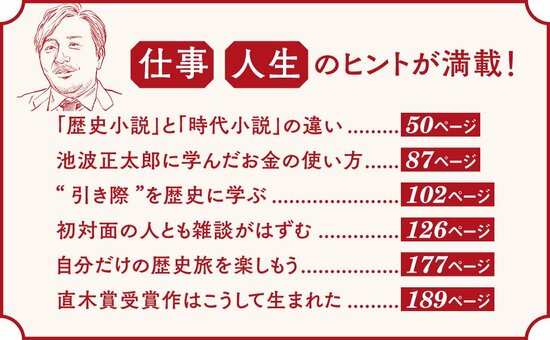

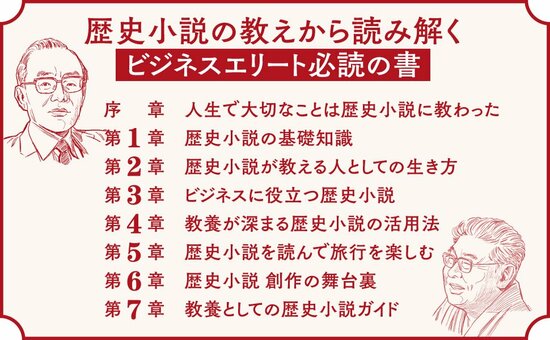

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

書斎にこもらず、どこでも執筆

やや個人的な執筆スタイルについてお話ししていきましょう。

小説家というと書斎に籠こもって執筆をするイメージがありますが、私は場所と時間を選ばずに書いています。

移動中でも“執筆モード”

タクシーに乗るときも、新幹線で移動するときも、隙あらばノートパソコンを開いて書いています。

乗り物というと、飛行機はとても書きにくいです。国内線の場合、離陸しても、すぐには座席テーブルを使わせてもらえませんし、使用できたと思ったらもう着陸の準備に入ります。

制約が多すぎて、執筆しにくいのです。

楽屋でも、秒読みまで執筆

テレビやラジオの楽屋でも、出番ギリギリまで執筆しています。

締め切りが迫っているときは時間との戦い。もはや執筆が好きとか嫌いというレベルを超えて、生活の一部になっている実感があります。

並行作業でも“切り替え5秒”

Aという作品を電車の中で書き、降りたらタクシーの中でBを書く。

こんなふうに並行して複数の作品を手がけていますが、どの作品もパソコンを立ち上げて5秒後には書き出すことができます。

主人公のキャラクターを熟知しているので、瞬間的に切り替えができるのだろうと自負しています。

仕事の優先順位に悩むあなたへ

本書を読んでいる社会人の皆さんも、さまざまなタスクを抱え、優先順位のつけ方に悩むことがあると思います。

タスク管理には“ルーティン化”が効く

私の経験からすると、自分の中でルーティンを決めたり、特定の仕事と何かを組み合わせたりするのが効果的です。

午前中にはCの仕事をして、午後にはD、夕方疲れが溜まってきたときにはEといったスケージュールを組む。あるいは「このガムを噛んでいるときはこの仕事」という味覚で切り分ける方法もあります。

音楽で仕事を“モード切り替え”

私は音楽で仕事を切り分けることも多く、普段からヘッドホンやイヤホンを多用しています。

“自分仕様”の仕事術を見つけよう

ルーティンや組み合わせには自分に合った答えがあるはずです。

漫然と仕事をするのではなく、いろいろ試してみて最適なやり方を見つけてはいかがでしょうか。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。