歴史作家の現場でバレる“圧倒的な読書格差”の正体

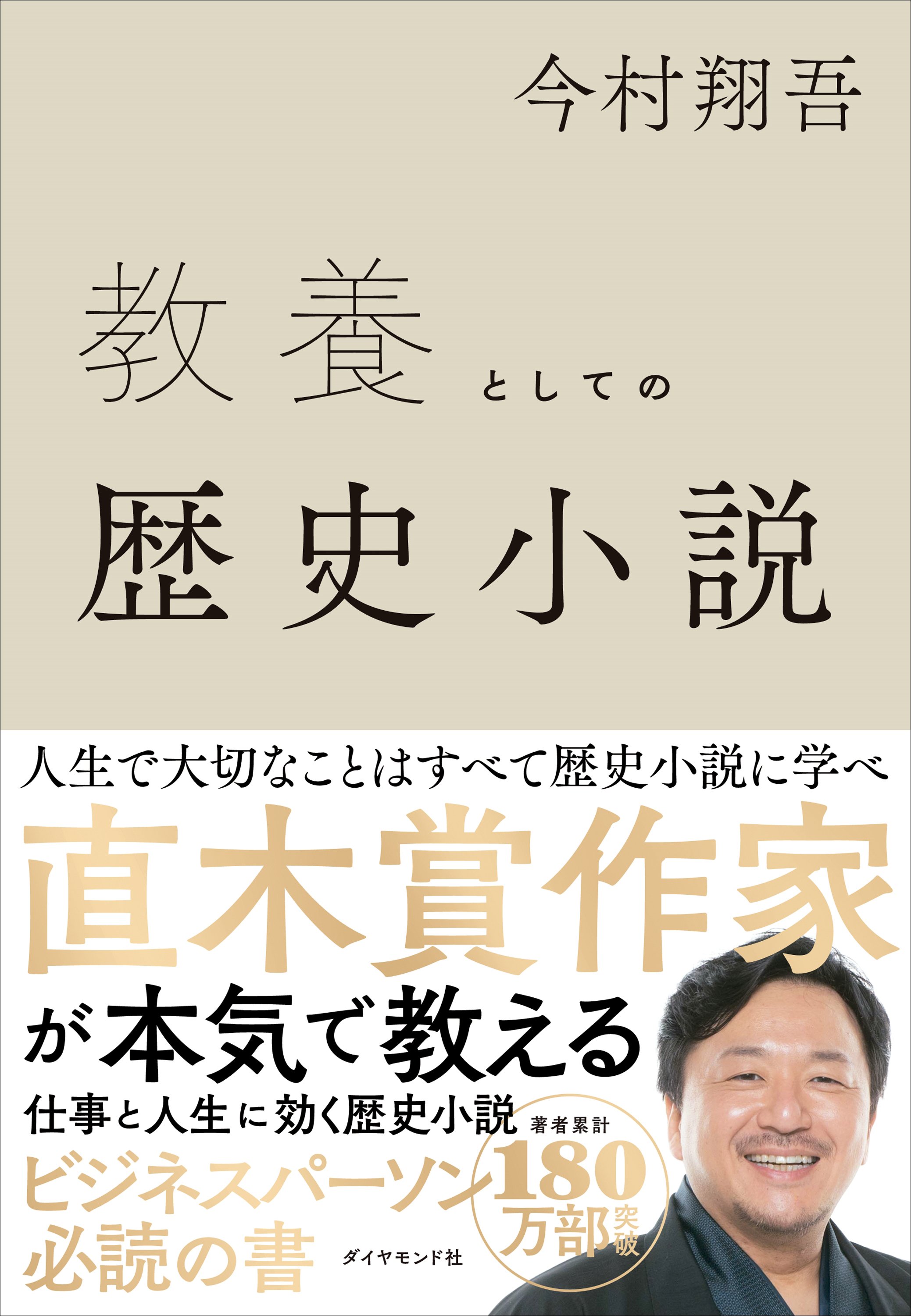

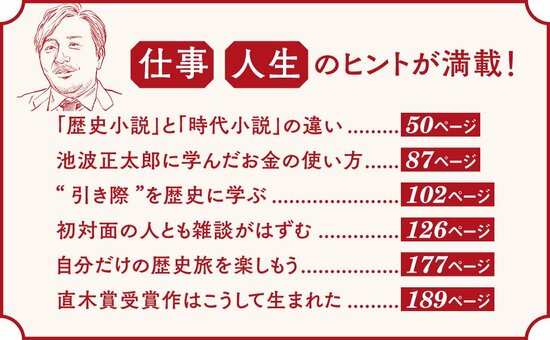

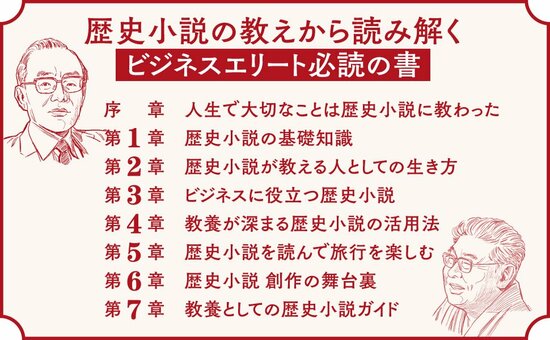

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史小説はどうやって生まれるのか

歴史小説がどのようにして作られているのか、リアルな創作過程についてお話ししていきましょう。

一般的に小説の起点は、作家自身がアイデアを思いつくパターンと、編集者からアイデアを提示されて揉み込んでいくパターンの2パターンがあります。私は前者ばかりですが、全体の印象としては、前者と後者で半々くらいの割合でしょうか。

テーマが決まれば取材開始

テーマが決まれば、取材をします。必要な資料を探して読むだけでなく、時には足を使ってフィールドワークをするケースもあります。

そうやって素材が十分に集まったら、いよいよ執筆のスタートです。

執筆から刊行、そして次の仕事へ

執筆は単行本や文庫に書き下ろす方法と、雑誌や新聞などに連載してから1冊にまとめる方法などがあります。

本が刊行されて一定の評価を得られれば、次の依頼につながるという具合です。

デビュー6年で40冊 執筆スピードの秘密

私はデビュー6年目にして40冊近くの作品を発表しています。刊行スピードは早いほうだと思います。

刊行スピードが早い理由の一つは、取材時間の短縮にあります。

読書量のアドバンテージ

私は学生時代に歴史小説に没頭する日々を送っていました。業界に入るまで、この程度は当たり前だと思い込んでいたのですが、いざ入ってみると自分の圧倒的な読書量に気づきました。

同業者と雑談をしていて「えっ? あの本、読んでへんの?」とびっくりした経験は一度や二度ではありません。

資料の“当て勘”が勝負を分ける

本をたくさん読み込んでいたおかげで、資料集めの段階で必要な素材がピンポイントで思いつきます。

いってみれば、頭の中に資料の検索システムが入っているようなもの。資料の在処さえ頭に入っていれば、内容まで暗記していなくてもすぐに参照できます。

現地取材は他の作家と同じくらいの時間はかかると思いますが、資料の“当て勘”に関しては絶対的に早いと自負しています。

手に入りにくい資料との格闘

苦労する点があるとすれば、発掘調査の記録や博物館が制作した資料、寺社が所蔵する絵画などを探す場合です。

絶版や紛失していたりする場合もあるので、アクセスが難しいのです。

一次資料は探しやすくなっている

逆にいえば、一次資料に関しては、昔と比較してかなり探しやすくなっています。

今は国立国会図書館で収集・保存している資料を検索・閲覧しやすい時代ですし、ネット古書店で資料をとり寄せることも簡単にできます。

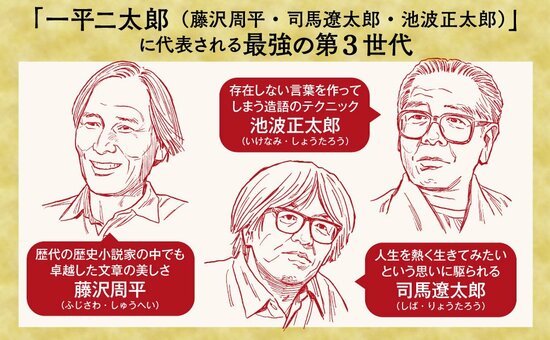

司馬遼太郎の「1トンの資料伝説」

司馬遼太郎は執筆にあたって、膨大な資料を集めたことが知られています。新しい作品に着手するときは、そのテーマを扱った本が神田神保町の古書店街から消えたという伝説があるくらいです。

実際に『竜馬がゆく』を書いたときには約3000冊、重さ1トンの資料を集めたという古書店主の証言が残されています。

昭和の作家たちが見たらどう思う?

今の時代はそこまでする必要はありませんから、昭和の作家たちが現代を見たら「なんて便利な時代になったんだ!」と思うはずです。

その一方で、昭和の作家たちは、「足を運んで本を探した時間も作品に反映されているんだよ」と苦言を呈されるかもしれません。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。