【一蓮托生の覚悟】編集者と共に夢を追う小説家が「売れる」理由

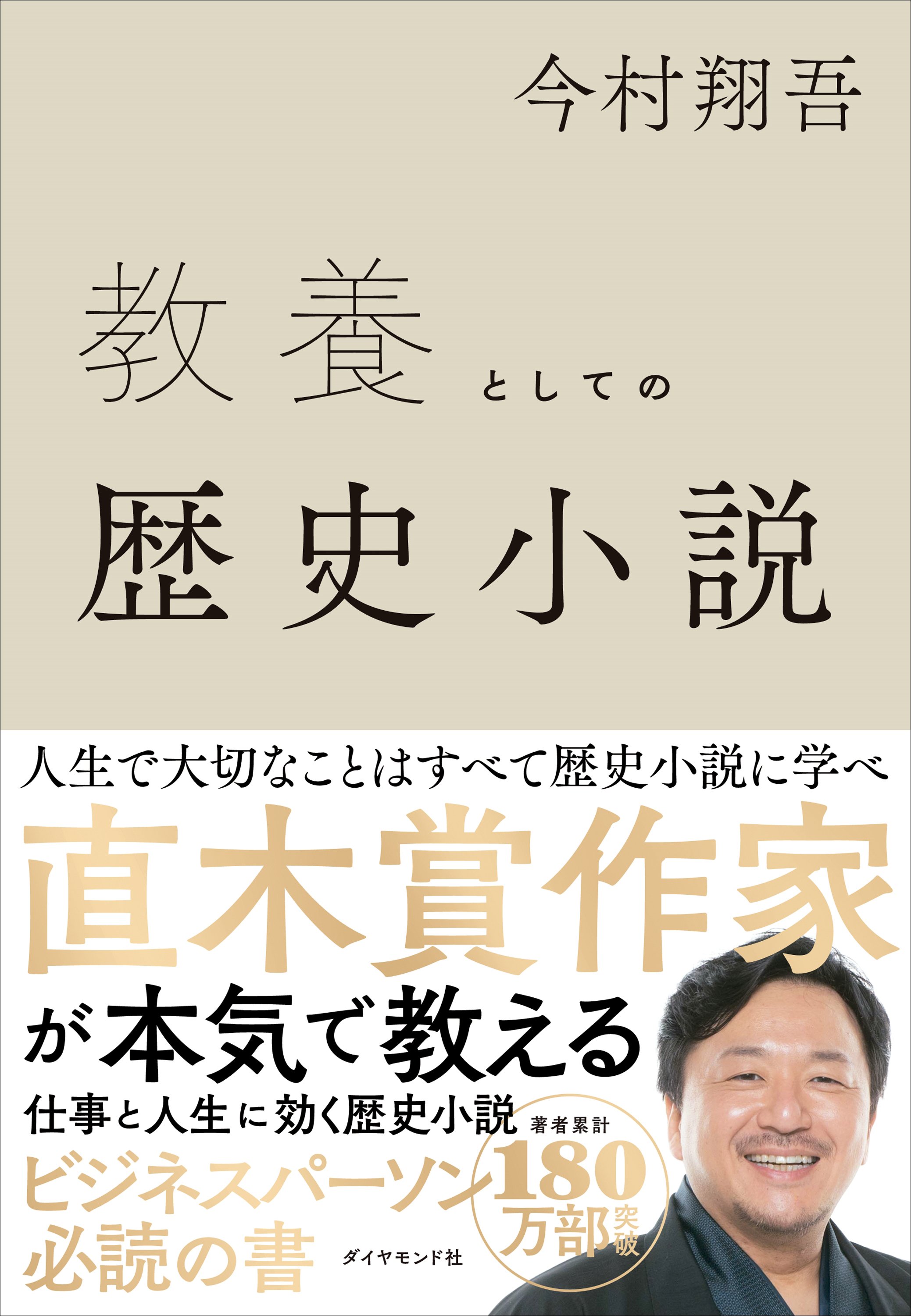

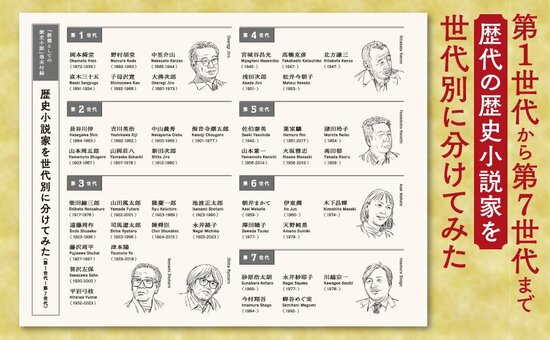

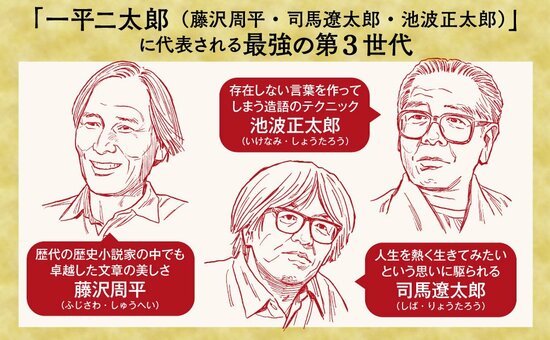

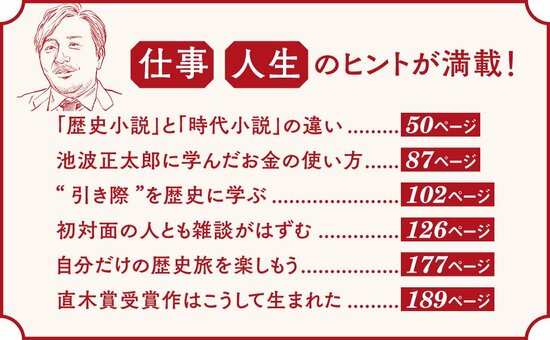

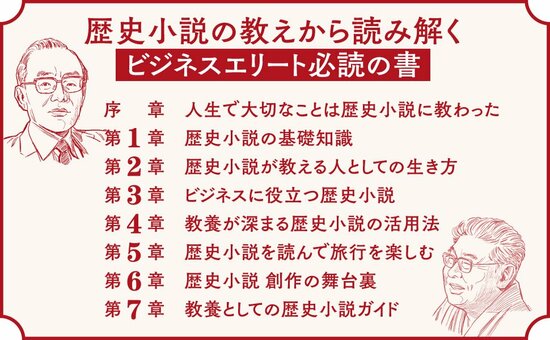

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

編集者との関係性は十人十色

小説家は、各出版社の担当編集者のサポートを得ながら作品を創り上げていきます。ただし、作家と編集者の関係は、本当にまちまちです。

とても仲が良いケースもあれば、ぎこちない仲のケースもあります。編集者とビジネスライクな関係に徹し、あえてそれをSNSで公言する書き手もいます。

私にとって編集者とは「仲間」であり「パートナー」

私自身はというと、編集者のことをビジネスパートナーであると同時に仲間でもあると捉えています。

そもそも、人間関係はわかりやすく一つに割り切れるものではありません。人間は単純化できないからこそ、小説を書く価値があるともいえます。

ビジネスと友情のあいだで

編集者だけでなく、仕事のつながりにはビジネスの部分もあれば、そうともいえない部分もあります。

皆さんの職場の人間関係も同じではないでしょうか。

売れる本をつくるという責任

同業者を見ていて気になるのは、出版社の利益を意識している人が少ないということです。

私は、本を書く以上は出版社に利益を出してもらいたいし、自分も専業小説家として利益を出さなければならないと考えています。

私に執筆をオファーしたということは、ビジネス上の成果を期待しているわけであり、その期待に売り上げで応えるのが最低限の役割です。

執筆の責任とプロとしての自覚

本が売れるためには、プロモーションや書店営業など、さまざまな要素が必要です。

その中で私ができるのは、内容を充実させることであり、内容に関しては責任を負っていると自覚しています。

だから、本が刊行されてからも売れ行きを常にチェックしていますし、出版社に赤字が出ていないかを気にしています。

一蓮托生という覚悟

ビジネスである以上、編集者に友達づき合いを求めるのは間違っています。

とはいえ、1冊の本を作って売るという意味で、作家と編集者は一蓮托生であり、友達よりも脆弱な関係だとも思いません。

夢を共有できる関係へ

仲間がいるから、一緒に賞の受賞を目指し、売上目標の達成に向けて努力し、テレビドラマ化や映画化を夢見るといった目標を共有できます。

ドライでありながら濃厚な関係を築くことができるかどうかは、作家の姿勢次第であり、編集者の姿勢次第でもあります。

お互いに良い関係ができれば、良い作品づくりにつながると考えています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。