【会話文が命】3人以上の会話になると書けない人へ…小説家が語る“最初の一歩”

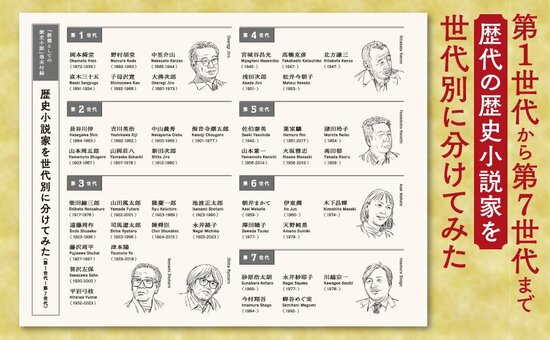

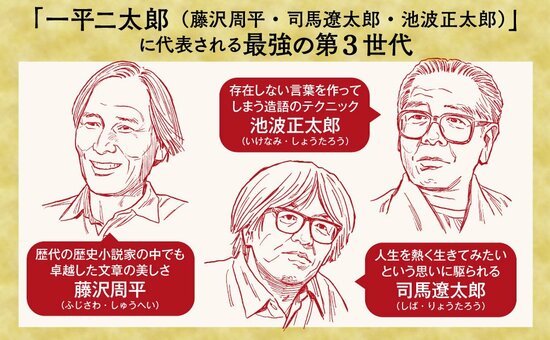

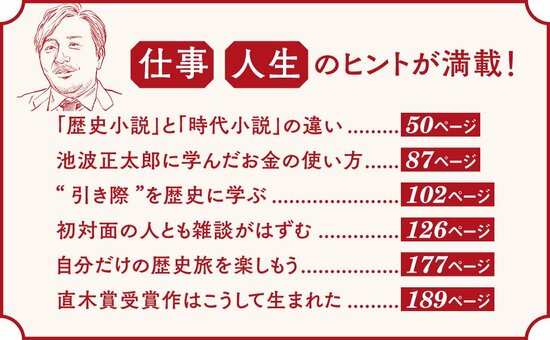

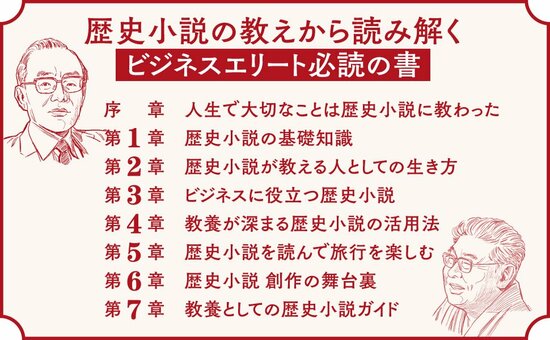

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

会話文こそ、小説家の腕の見せどころ

小説を書く上で腕が問われるのは、“会話文の書き方”です。

小説は絵のない芸術ですから「誰がしゃべっているか」を明確にする必要があります。そのためには口調の変化をつけるなど、キャラクターの書き分けがカギとなります。

会話文を書いた後に、わざわざ「○○が言った」などと書かなくても読者が理解できるようなキャラクターが確立されれば、会話は自然と転がっていくものです。

キャラクターの書き分けは「自分理解」から始まる

キャラクターの書き分けに重要なのは、実は自分を理解することです。

小説に登場する人物すべてが自分の分身というわけではないですが、自分の一部を切りとって膨らませたようなものです。

ですから、まずは自分をよく理解する。そこからキャラクターへの理解へと切り替えていけば、会話が自然なものになっていきます。

慣れてくれば、勝手に人物が語り出すような感覚で筆が進むようになるのです。

会話力を鍛えるには「3~5人の会話練習」が効果的

小説を書く人で会話文を苦手とする人には、3~5人での会話の練習をおすすめします。

特定の人物を黙らせることなく、全員満遍なく語らせながら誰が話しているのかを明確にする。

この5人での会話が上手にできれば、もう2人の会話を怖がる心配はなくなります。

デビュー作で得た会話の手応え

私はデビュー作の『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』で6~7人の会話を回していたのが良い訓練となりました。

その後の作品でも、会話には困らずに書くことができています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。