社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

繰り返し問われる「将来、何になりたい?」

「やりたいこと」がない自分はまずいのでは……、と私たちに思わせる大きな要因がもう1つあります。学校や会社における目標設定です。

幼い頃から、私たちは「将来、何になりたい?」といった質問を繰り返し投げかけられてきました。さらに、中学、高校、大学と進学するにつれ、より具体的な目標を求められるようになります。

就職してからも状況は変わりません。多くの企業で、定期的に目標設定が求められます。

「今年度の目標」「3年後のキャリアプラン」「10年後のビジョン」など、様々な形で「何をやりたい?」と聞かれます。

そして、やりたいことをベースに目標を設定し、それに向かって努力するよう求められます。

「目標設定」が「評価」に結びつく社会

しかも、目標設定は評価と結びついています。

学校では将来の夢を作文に書いたり、進路希望調査で志望大学や志望職種を書いたりします。これらは成績には直接関係ないかもしれませんが、しっかりした目標を持っている生徒はそれだけで「えらい!」と褒められます。

会社では、もっと直接的です。多くの企業で目標管理制度が採用されています。期初に目標を設定し、期末にその達成度を評価する……という仕組みです。そして、ここでの評価が、昇給や昇進、ボーナス額に影響します。

また、目標を持たない(または明確に表現できない)人間に対して、厳しい評価を下す人もいます。

「将来の目標がない」「やりたいことが見つからない」と言う人に、「何も考えていないのね」「将来が心配だよ」「もっと真剣に人生と向き合いなさい」などと言う人たちです。

つまり、こういう人たちにとっては、「やりたいことがあることや目標を達成すること」が、学校でも会社でも“できる人”とみなす条件になっているわけです。

このような価値観が蔓延している環境にいると、自然と目標ややりたいことを持たなければいけないと思うようになっていきます。

本音は「10年後のビジョンなんてどうでもいい」「今を生きるので精一杯で将来なんて考えられない」だったとしても、そんなことを口にしてやる気がない人間だと思われて評価が下がるなら、口が裂けても言えませんよね。

組織での「目標設定」は、実は管理者のため?

なぜ、学校や会社は「目標」を求めるのでしょうか。表向きには「一人ひとりを成長させるため」という理由でしょうが、本音を隠し、無理にひねり出された目標が個人を成長させるとは思えません。

学校や会社が目標設定を取り入れる本当の理由は、生徒や社員の管理と評価がしやすいからではないかと私は思います。

あらかじめ目標を決めておくと、生徒や社員が何をやればいいかを明確にすることができます。そうすると、教員や管理職は、生徒や社員が目標に向かって道を外れずに進んでいるかを確認し、目標を達成したか否かで判断すればいいので簡単です。

経験の浅い教員や、マネジメントの基本を知らない管理職でも、進捗状況の管理や公平な評価をしやすくなります。

もし目標設定の仕組みがなければ、生徒や社員の成長に気づくため日々の観察が欠かせなくなります。

昨日できなかったことができるようになった……など細かく目を配らねばなりません。ただでさえ仕事が山積みの教員や管理職がそこまですることは難しいでしょう。

実際、「本人を成長させるため」という本来の目的から離れ、目標作成が形骸化している組織もたくさんあります。

いずれにせよ、学校や会社の事情に振り回されて、やりたいことを無理に作り出さなくてはと悩んでいる人が多数生まれているのです。

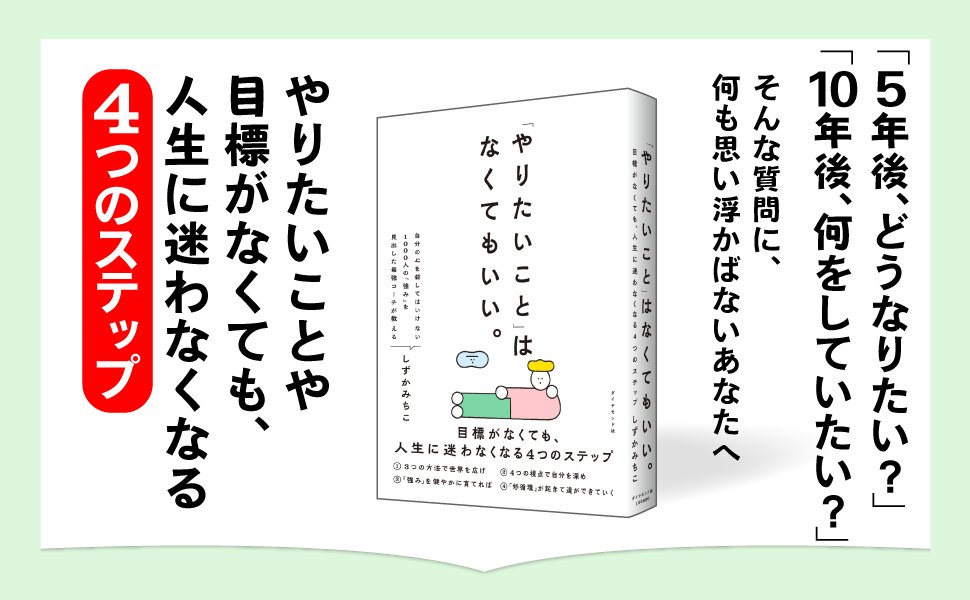

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。