読書からの学びを劇的に高める「メタ読書」とは?

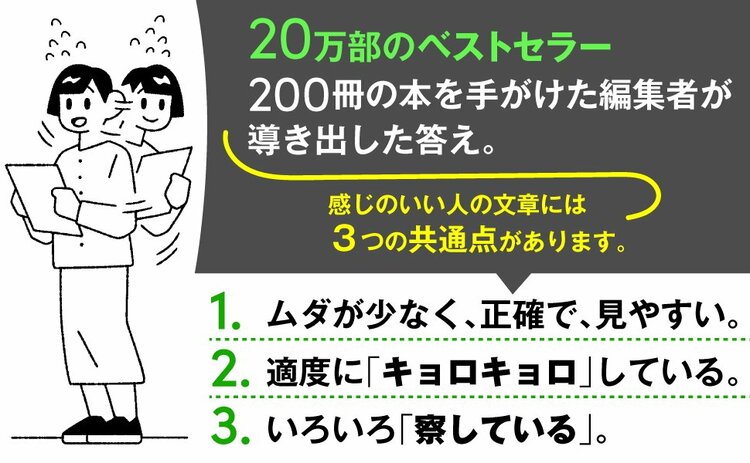

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

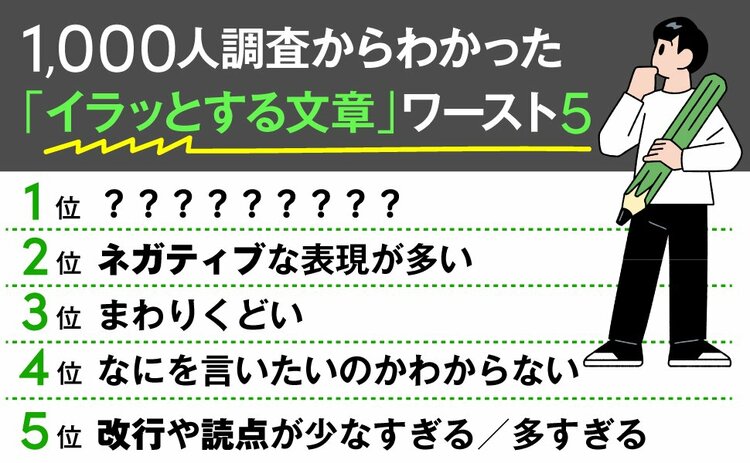

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

本からの学びを10倍にする「メタ読書」のポイント

読書のインプットを最大化したいときにおすすめなのが「メタ読書」です。

メタ読書とは、本の内容だけでなく、本の構造や著者・編集者の思考プロセスまでも学ぶ読書法のこと。単に情報を得るだけでなく、著者や編集者の意図や本の作られ方にまで踏み込んで理解する。そんな読み方をすることで、1冊の読書からより深い学びを得られます。

今回の記事では、メタ読書の中でも「ビジネス書」でとりわけ有効なテクニックを紹介します。

■「目次」をいつもの10倍じっくり読む

立ち読みしているとき、あるいは購入した書籍を読むとき、まず「目次」をチェックする人は多いと思います。

ぼくは駆け出しの編集者時代、書店に2、3時間はりついて、人々が「どこを立ち読みするのか」をこっそり観察していた時期があります。なかには、ぼくが担当した本を立ち読みしてくれている人もいて、失礼とは思いつつも直接声をかけて、「なぜ手に取ってくれたのか?」「どこから読み進めたか?」をヒアリングしたこともあります。

その経験からいっても、最初の段階で目次を読む人は多いと思っています。とくにビジネス書の場合、目次を読めば一冊の流れが概ね把握できますので、その気持ちはよくわかります。

それなのに、もし目次を流し読みしているとしたら、以上にもったいないことです。

目次は、立ち読み時や購入時に読まれることはもちろん、Amazonや楽天などのネット書店にも掲載されたり、広告で一部を使われたり、いわば本の第二印象を左右する要素です(第一印象はタイトルやカバーなど)。そのため、ぼくたち編集者は、目次にすごく力を入れています。

なので、目次をじっくり読むことで、実にいろんなことを学べるはずです。一例を紹介しましょう。

●------------------------------------------

・「つかみ」を学ぶ

ビジネス書においては「おもしろい内容」を先にもってくるのが王道です。これだけの情報があふれている時代において、「論を重ねてようやくメインテーマにたどり着く」という構成だと、メインテーマに到達するより前に本を閉じてしまう読者が多いからです。

ビジネス書の目次を見るときは、とりわけ「第1章、第2章」に着目してみてください。そこに、今の時代の読者に対するアプローチ(=いかに読者を惹きつけるか)と、編集者のセンスや哲学が垣間見られるはずです。

同じ理由から、各章の前半に書かれている見出しに着目してみましょう(とくにビジネススキル本において)。その章内で重要度が高い内容は、章の前半にもってくることが多いです。つまり、章の前半の見出しを読めば、その章での主要なメッセージ(一番おいしい部分)がわかるということです。

・「表現」を学ぶ

目次に入れる要素は、「章タイトル」と「見出し」が基本です。これら個別の表現と、その関連性に着目してみましょう。

編集者あるあるなのですが、見出し単体では「いい感じ」と思ったとしても、いざ目次としてまとめてみると、前後の表現とダブっていたり、流れを汲めていなかったりすることがよくあります。

たとえば、「心を落ち着かせる深呼吸の方法」と「仕事中でもできる10秒ストレス解消法」いう見出しが続いているとします。どちらも単体で見ると不自然ではないのですが、文末が「法」で終わっているため、目次で並べると重複している感じがあって美しくない。そこで編集者は、たとえば1つめを「心を落ち着かせる深呼吸テクニック」や「この深呼吸をすれば、心が落ち着く」などに変更するわけです。

タイトルや見出しは基本「キャッチー性」が最も求められます。なので、単体で見るだけでもコピーライティングを学べますし、とくに前後2、3個と比較することで言い換え表現や別視点も学べます。

------------------------------------------●

目次をいつもよりも丁寧に読み込むと、著者や編集者の意図(打ち出したいポイント)や、表現のレパートリーなどが学べます。ぜひ流し読みではなく、意識して読んでみてください。

■「編集者目線」で批評力を高める

次は「編集者目線」です。といっても、特別な知識や技術は必要ありません。「もし自分がこの本の編集者だったら」というシンプルな視点で読んでみてください。

これは、心理学でいう「認知的柔軟性」を高める効果があります。認知的柔軟性とは、異なる視点から物事を見る能力のこと。この能力が高い人ほど、創造性が豊かで、問題解決能力が高いことがわかっています。

つまり、「編集者目線」で本を読むことは、単に本の内容を深く理解するだけでなく、自らの思考力そのものを鍛えることにもつながるわけです。

では、どうやって「編集者の目線」で読むのか? その一例を紹介しましょう。

●------------------------------------------

1. 本を読みながら、「もっと詳しく知りたい」と思った箇所に付箋を貼る

2. 「ここは不要では?」と感じた箇所も別の色の付箋でマークする

3. 1と2のなかから3つ選び、著者への質問を書き出す

4. その質問に対する回答を自分なりに考えてみる

------------------------------------------●

たとえば、ビジネス書の古典『イノベーションのジレンマ』(クレイトン・クリステンセン著)を読むとします。

この本のなかでは「破壊的イノベーション」という概念が出てきますが、「もっと具体例がほしいな」と思ったら青い付箋を、逆に「この業界の説明は長すぎるな」と感じたら赤い付箋を貼ります。

一読したあと、付箋の配置を見渡すと、本の構成の特徴が浮かび上がってきます。「前半は概念説明が多いな」「後半は事例が充実しているな」といった具合に。

ここから著者への質問を考えてみます。たとえば、「破壊的イノベーションの失敗例はないのでしょうか?」など。そして自分なりの回答も考えたり調べたりしてみる。

この「編集ツッコミ」は、ぼく自身キャリアが浅いときによく練習しました。やや面倒ではあるものの、古典やベストセラーの名著で何冊かやってみると(空想の中で著者との対話を繰り返していると)、「ここが読者に刺さるポイント(構成)なんだな」ということがなんとなくですが、わかるようになります。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。