企業発信の文章で炎上しないための3つのポイント

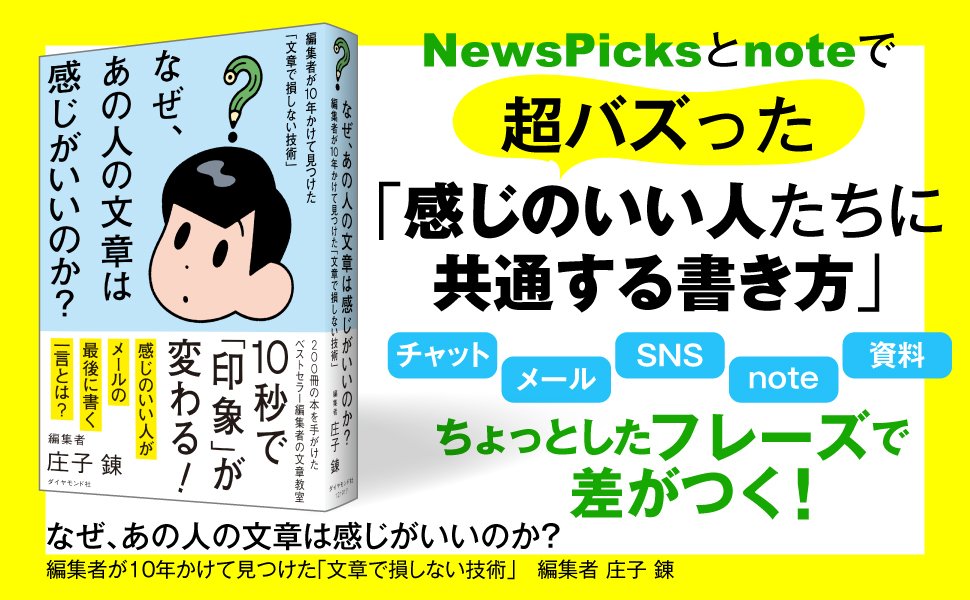

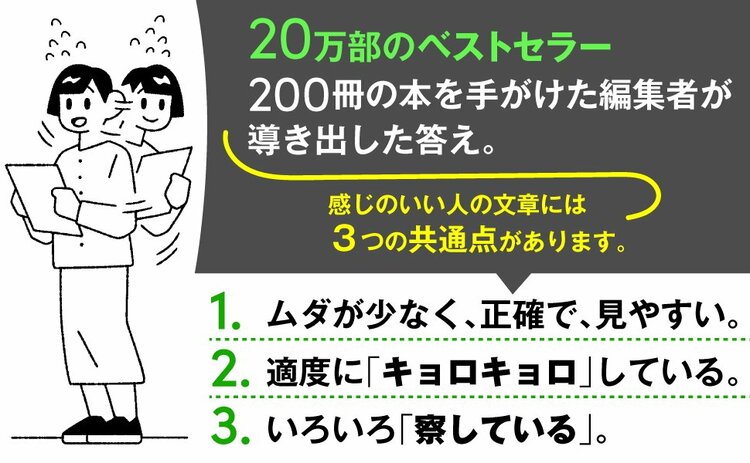

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

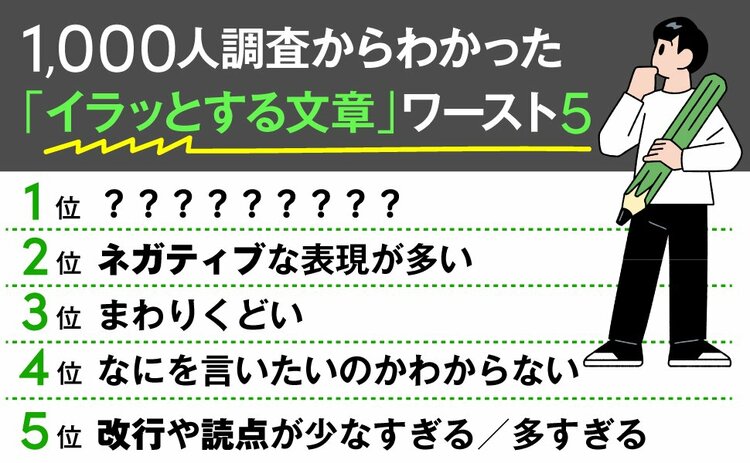

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

炎上企業にならないために最低限おさえておくべきポイント

企業の情報発信、とくにコンテンツ制作において気をつけたいポイントは次の3つです。

1. 「企業名」の取り扱いには細心の注意を

1つめは、「企業名の取り扱いに細心の注意を払う」です。

企業コンテンツにおいて、とにかくリスクを抑えたいなら、原則、企業名(他社の名前)は入れないことをおすすめします。社名を出すこと自体が、その企業に対して賛同や批判をしているように受け取られる恐れがあるからです。

もしくは、企業名をマスキングできないか(=ぼかせないか)を検討しましょう。「IT企業」「建設会社」「コンサルティング会社」といった感じで、簡単に企業を特定できない表現にするわけです。

ただし、企業名を伏せていたとしても、第三者から見て「これ、あの会社だな」と容易に特定できてしまう表現は、その企業名を書いていることとイコールなので注意してください。

企業名をマスキングせず書く場合は、以下を検討しましょう。

================================

・複数の企業名を挙げる

「A社、B社、C社などの大手企業が……」のように、複数の企業名を挙げることで、特定の企業への偏りを避けられます。

・公開情報を引用する

「日本経済新聞2023年5月1日付によると、A社の市場シェアは20%に達したとのことです」のように、公開されている情報源を明記した上で企業名を出すのはOKです。

================================

企業名の取り扱いに注意を払うことで、不要なトラブルを回避できます。

ただし、こうした配慮をしすぎると文章が曖昧になり、読者にとって理解しづらいものになる可能性も。「本当に企業名を出す必要があるのか」をチーム内で検討し、文脈に応じて判断しましょう。

2. 「誤解を生む可能性がある表現」は避ける

2つめは、「誤解を生む可能性がある表現に注意する」。以下は現場で使われがちな、とりわけ注意したい表現です。

●------------------------------------------

・誇張……「圧倒的な性能」「完璧な品質管理」「業界No.1」など

・曖昧……「近日公開」「多数のユーザー」「比較的安全」など

・断定……「絶対に失敗しない」「必ず効果がある」「間違いなく成功する」など

・主観……「使いやすい」「美しいデザイン」「快適な乗り心地」など

・否定……「他社製品とは違い...」「一般的な製品では難しい」など

------------------------------------------●

こうした表現は、大半の読者はスルーするものの、一部の読者は誤解したり、根拠を求めてきたりします。チェックリストを作成し、複数人で確認するのがおすすめです。

3. 数値や統計データの取り扱いに注意する

3つめは、「数値や統計データの取り扱いに注意する」。

企業コンテンツでは、実績や市場動向を示すために、数値や統計データを使うことがよくあります。ですが、これらの扱いを誤ると誤解を招いたり、場合によっては虚偽広告と見なされたりする可能性があります。

たとえば、次のような表現は要注意です。

●------------------------------------------

・利用者満足度98%

・前年比200%増

・業界平均の2倍の効率

------------------------------------------●

これらの表現は、一見インパクトがあり魅力的に見える半面、その数値の根拠や算出方法によっては誤解を招く可能性があります。

見出しやタイトルなら許容範囲かもしれませんが、本文中に書くのなら代替案として以下のような表現も検討しましょう。

=================================

・2023年実施の顧客アンケートでは、98%のお客様に満足いただいています(n=500)

・2022年度比で売上が約2倍に増加しました

・当社独自の指標では、業界平均と比較して約2倍の効率性を実現しています

=================================

このように、数値の出典や調査方法、比較対象を明確にすることで、より信頼性の高い表現になります。

また、グラフや図表を使用する際も注意が必要です。

とくに営業やコンサルタントに多く見かけるのですが、「軸の省略」や「誇張した表現」で、実際以上に大きな差があるように見せるのはやめましょう。

数値や統計データを使う際は、以下の点に意識を向けてください。

=================================

① データの出典を明記する

② 調査方法や対象を明確にする

③ 比較対象を示す

④ できるだけ最新のデータを使用する

⑤ 誇張表現を避け、事実に基づいた記述を心がける

=================================

最後に。コンプライアンスはたしかに大切なのですが、それを意識しすぎるあまり、面白みのないコンテンツになってしまっては本末転倒です。リスクを排除しつつも、創造性やキャッチーさを失わない。そんなバランス感覚が、質の高い企業コンテンツには求められるといえるでしょう。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。