「絶対王政はウソだった!?」近世ヨーロッパの真実が想像以上に面白い

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

絶対王政のリアルとは?

本日は、近世におけるヨーロッパ諸国に生じた、「ある変化」について見ていきます。

近世ヨーロッパといえば、従来の定説では、中世以来の封建領主(諸侯)の衰退が加速し、国王を頂点とする集権化が進行したとされました。最終的に国王は国内の最高権力者として君臨し、これが「絶対王政(絶対主義)」と呼ばれます。

しかし、この絶対王政は、近世ヨーロッパのすべての国に必ずしも適合するわけではありません。むしろ、この定義を十分に満たすのはフランス(ブルボン朝)やスウェーデンくらいで、さらにそのフランスにしても、国王の権力は「絶対」とは言い難いものでした。

近世は「中世から近代へと至る、どっちつかずの時代」と表現できるのですが、絶対王政もまた、「地方分権から中央集権」へと向かうその途中経過に過ぎない現象なのです。

列強のパワーバランスが、国際秩序を維持していた

では、絶対王政でないならば、近世ヨーロッパ国家を特徴づける要素とは何なのか? ここでは、その一例として、「財政=軍事国家論」というものを紹介します。

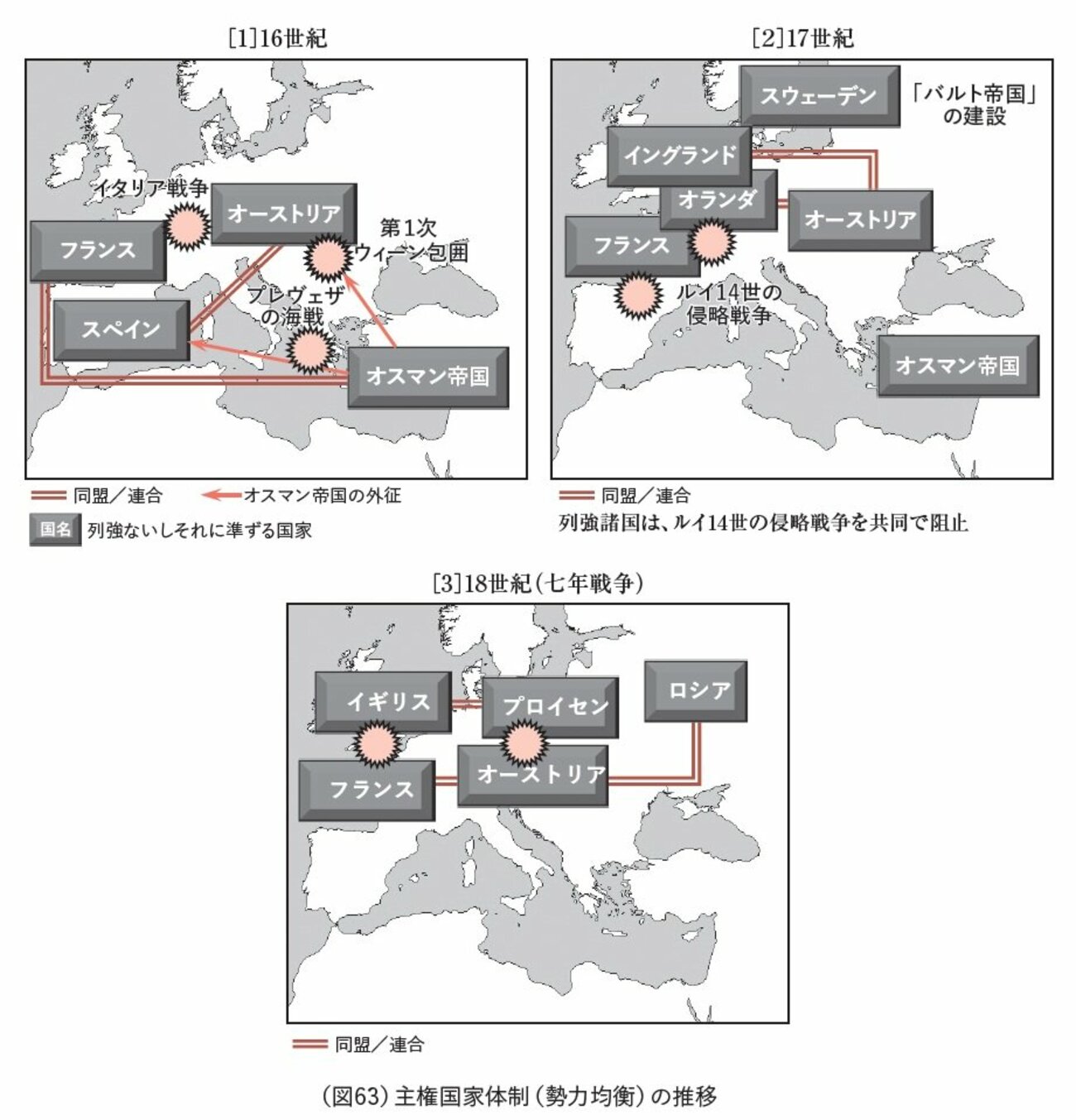

近世初期に、ヨーロッパ外交は重大な転換を迎えます。それが、「主権国家体制」の成立。主権国家体制とは「勢力均衡」とも言い換えられ、「列強」と呼ばれた大国同士のパワーバランスが、国際秩序を維持するというものです。この、主権国家体制を成立させたのが、イタリア戦争(1494~1559)という国際戦争でした。この戦争でとりわけ激しく争ったのが、神聖ローマ皇帝カール5世と、フランス国王フランソワ1世です。

イタリア戦争には当時のヨーロッパ・地中海の大国が軒並み参加し、さらに最も重要な点として、明確な勝者がいませんでした。これはヨーロッパの軍事力が均衡状態にあったことを実証し、以降のヨーロッパは、大国が同盟や対立などを繰り返しながら、国際秩序を保とうとします。これが、主権国家体制(勢力均衡)です。イタリア戦争は、「列強」と呼ばれる複数の大国が、世界史上初めて登場した瞬間でもありました。下図(図63)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

ところで、「列強」あるいは大国の条件とは何でしょう?

ここでの「列強」とは「軍事大国」を意味します。主権国家体制がイタリア戦争という大戦争をきっかけに成立したことから、この体制は、戦争を前提とした国際秩序として機能し、今日の集団安全保障体制へと受け継がれます。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)