社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「なんも考えてない人」認定を受けないために

本書では、やりたいことがない人や目標が見つからない人は、無理にそれを探さずに、自分の「強みの種」を見つけて健やかに育てていくことをおすすめしています。

とはいえ、第1章でも書いたように、今の時代に社会人として生きていくなら、5年後、10年後のキャリアビジョンを提出することを避けては通れません。ビジョンを描けないと「何も考えてないのね」と仕事ができない人の烙印を押されかねないからです。

本書で説明している「積上型」や「修行中の逆算型」の人にとっては苦しささえ感じる「5年後どうしていたいか?」「どんなキャリアを歩みたいと思っているか」という質問に、どのように対処していけばよいのでしょうか?

自分ではないものの未来を考えてみる

そのような場合にはこう考えてください。

おそらく「自分の5年後」のことは考えられなくても、「自分とは違うものの5年後」については考えられるのではないでしょうか?

具体的には、会社が5年後にどうなっているかを考えて、そこで自分が何をやっていそうかを想像してみるのです。

会社の5年後が想像つかないときは、扱っている商材が5年後どうなっているかを想像したり、業界の未来展望を検索したりすると、ヒントが得られると思います。

こうお伝えすると、

「5年後、この会社にいると思うとゾッとします」

「5年後まで会社が存続しているかわかりません」

「業界全体が衰退していて、逃げ出す未来しか考えられません」

とおっしゃる方もいます。

その場合は、5年後、違う会社に行くとしたら、それまでに何を身に付けておくと有利になりそうかを考えてみてください。

今やっている業務をスキルアップするのか、違う経験を身に付けたほうがいいのか、マネジメント経験を身に付けたいのか……。

その答えが5年後のキャリアビジョンになります。

「5年後には転職し、この会社にはいません」とは書かなくていいので、

・今の業務のスペシャリストになる

・他の役割を経験して、業務全体を理解している人になる

・マネージャーとして部下の能力を引き出している

など、5年後に転職しているために身に付けておきたい知識や経験を思い浮かべると、キャリアビジョンの答えも、なんとかひねり出せるはずです。

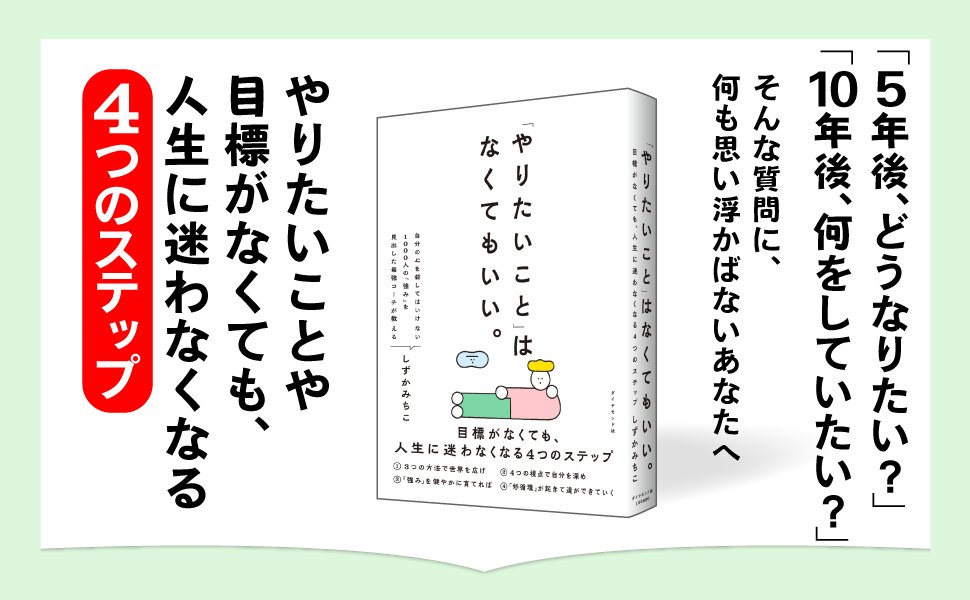

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。