社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

やりたいことに悩む人が増えた理由

「やりたいこと」がなくて悩む人は昔からいたはずですが、最近その数が増えているように感じます。私のクライアントの中にも多いですし、“やりたいこと探し”をテーマにした書籍や記事も目立ちます。

ここにきて多くの人がやりたいことに悩むようになったのには、次の3つの理由もあるのではないかと思います。

理由1│「成功」と言われる人生のレールの崩壊

かつては、「良い学校に入り、良い会社に就職し、定年まで勤め上げる」という明確な人生のレールがあり、そのレールに乗ってさえいれば、人生は成功だと言われていました。

しかし、バブル崩壊後の長期不況やグローバル化による競争の激化などにより、このレールは崩壊しました。終身雇用制度の衰退、転職の一般化、フリーランスの増加など、働き方の多様化が進んでいます。

そして生き方も多様化し、会社を辞めて世界を旅して回ったり、たとえ昇進コースから外れても単身赴任を断って家族揃って暮らすことを選んだりと、社会が良いと認めていたレール以外の自分なりの幸せな生き方を選ぶ人が増えています。

選択肢が増えたことは自由を意味する反面、正解がない時代になったことを示しています。多くの人が、増え続ける選択肢の中で迷い、自分に合った道を見つける難しさに悩んでいます。

理由2│他人がキラキラして見えるSNS

SNSの普及により、他人の人生の華やかな部分や成功体験が日常的に目に入るようになりました。Instagramを開けば友人の留学の写真、Facebookを開けば知人の昇進の報告、TikTokを開けば友人たちが楽しそうに盛り上がっている……。

頭では、SNSに投稿されるのは日常のプラス面で、その裏には悩みや苦労があるはずだとわかっていても、自分自身の悩みの多い人生と他人の華やかさが強調されている人生を比較すると、焦りを感じてしまいます。

「せめて夢や目標があれば、挑戦している姿を見せられるはず……」という気持ちを生み出すことがあります。「今は辛いけれど、やりたいことに向かって頑張っています!」という発信が自分を救ってくれると考えるのです。

理由3│未来が不確実になり、目標が「非現実的」に

グローバル化やテクノロジーの進歩により、私たちの仕事や生活自体も急速に変化しています。特にAIの進化はすさまじく、AIに関わる現場の人は1か月後さえも見通せないほどだといいます。

ITやAIの進化により、今後10年で多くの職業が消滅し、一方で、今はまだ存在しない新しい職業が生まれるといわれています。

以前、エンジニアの方が「技術の進歩が速すぎて、今使用しているプログラミング言語が10年後にどうなっているかさえわからないのに、会社は10年後のキャリアプランを立てるよう言うんだよねえ……」と苦笑していました。

現代は、今やっていることが10年後も存在しているかさえわからない時代です。

未来がここまで不確実になってくると、5年後、10年後に向けた具体的な目標を考えることは、非現実的なことに思えてきます。

数年後の目標ややりたいことを今、見つけても、それが正解なのかわからないことに、みんなうっすら気づき始めています。

このようなことを考えれば考えるほど、やりたいことを見つけるのが難しくなるのも当然でしょう。

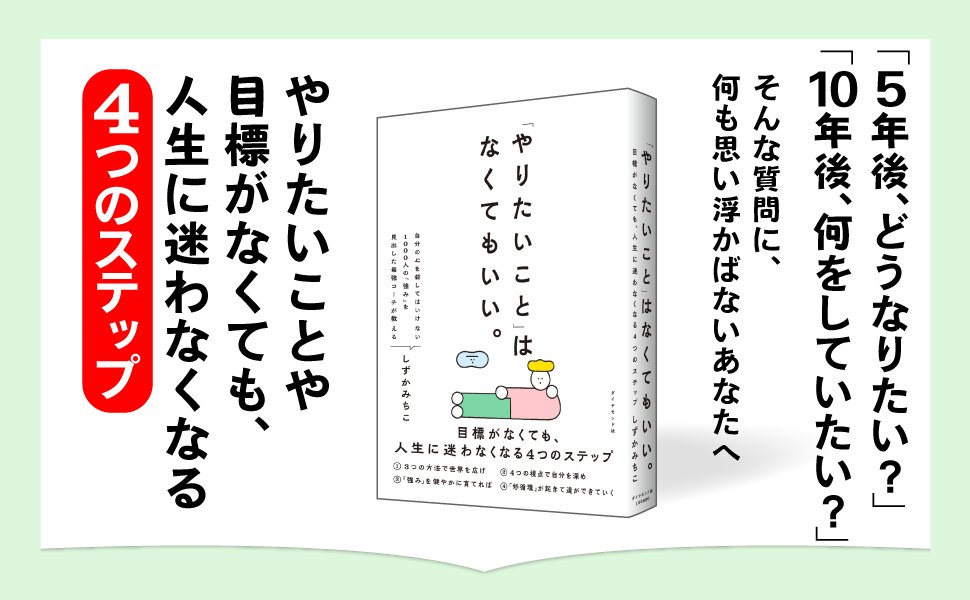

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。