現代中国の「地図」が暴く、清が行った“民族統治”とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

清の支配領域から読み解く「現代中国」

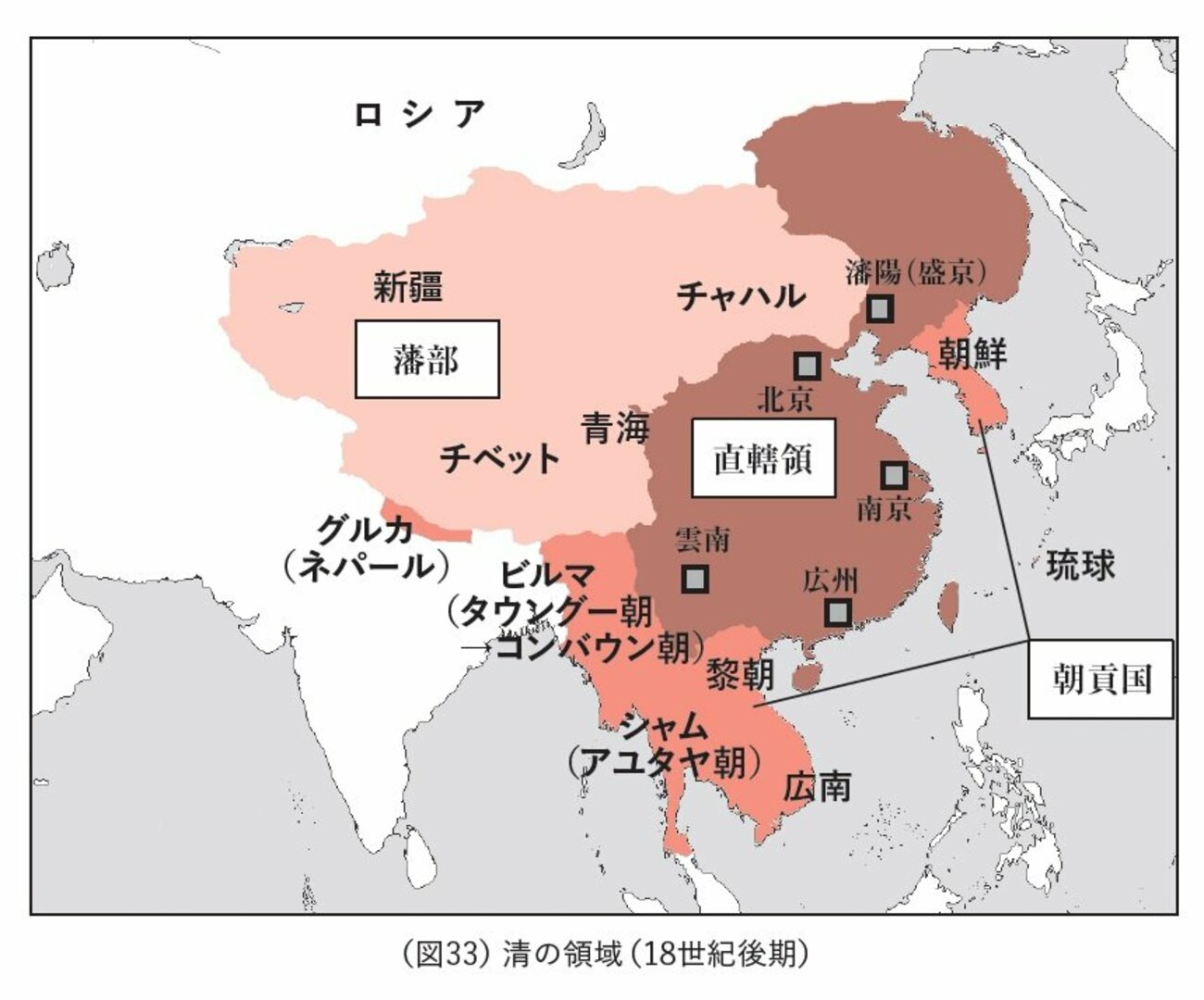

清の支配領域は大きく2つに区分できます。一つは東部の直轄領、もう一つは西部の藩部です。この2つの地域は政治・社会体制が大きく異なっており、清ではこれに応じた柔軟な支配で臨みます。

まず、直轄領は漢民族を中心とした農耕民が多く、これには中国の伝統に倣った地方統治体制(具体的には県→府→省の3単位からなる行政区分)を敷きます。また儒教や科挙といった漢民族の伝統も保護し、いわば清の君主は「中華皇帝」としてこの地では振る舞います。

一方、藩部はモンゴル諸部族が割拠し、ここでは「モンゴルのハーン(大カン)」として権威付けを試みます。ここで重要な地域となるのがチベットです。チベットはチベット仏教の発祥地であり、これはモンゴル帝国(元)が保護したことにより、モンゴルの民族宗教としても普及します。現在でも、モンゴル国と内モンゴル自治区のモンゴル人の多数派を占めるのが、このチベット仏教徒なのです。下図(図33)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

清の君主は、チベット仏教の最高僧であるダライ・ラマを保護し、その宗教的な権威も利用してモンゴル諸族に支配を及ぼしたのです。実際の藩部の支配には、理藩院という機関を設置して統治に当たりましたが、諸族がその支配に服したのも、内陸アジア伝統の政治・宗教的な権威を利用したものだったからです。

2つの地図を見比べてみよう

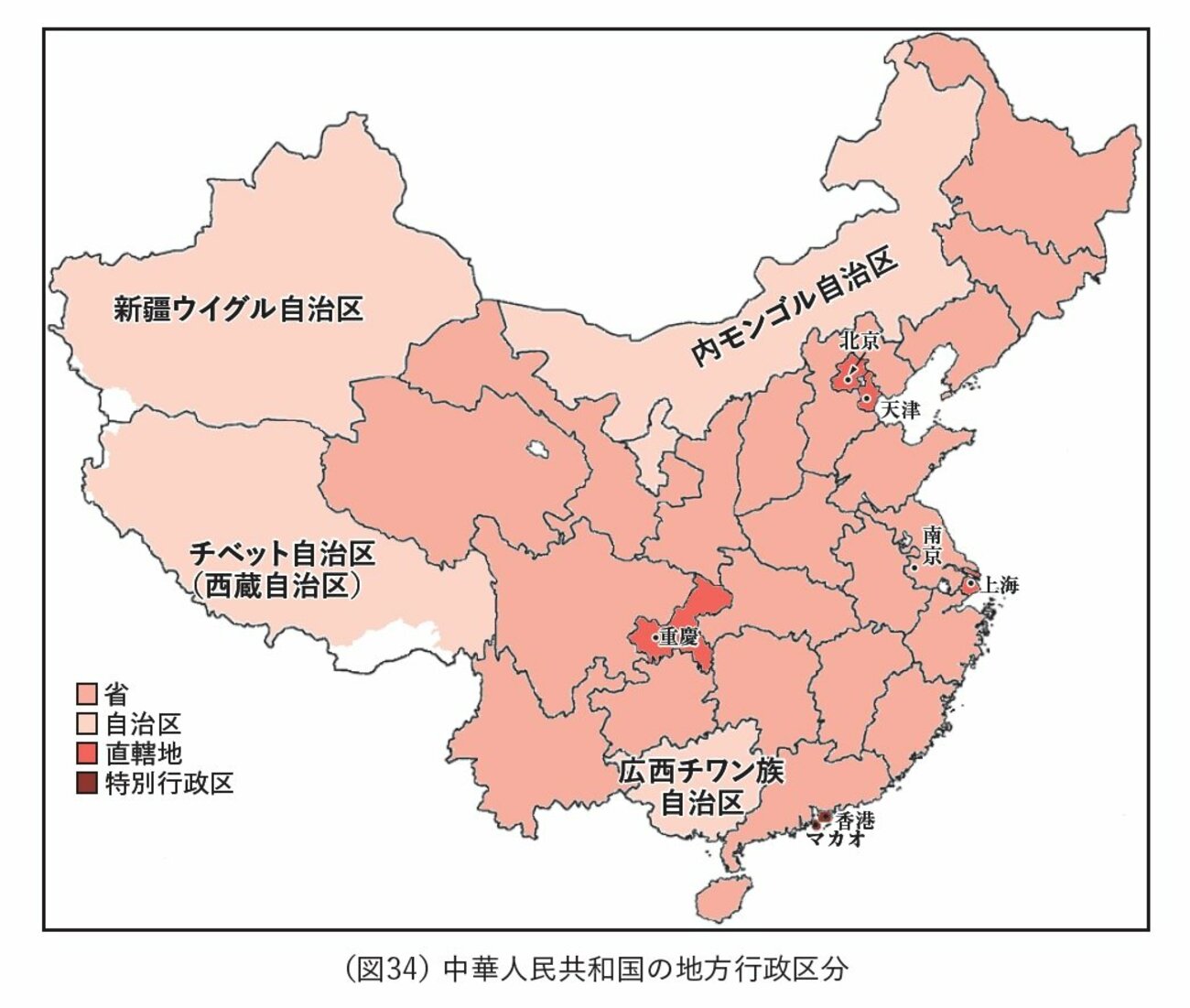

このように巧みな多民族統治を実現した清ですが、その統治は現在でも応用されていると言えます。ここで、現在の中華人民共和国の行政区分と見比べてみましょう。下図(図34)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

すると、省の設置された地域は清の直轄領、自治区が設置された地域は清の藩部をそれぞれ踏襲していることがわかります。現在中国の地方統治にも応用されているのは、清の編み出した統治体制が優れていたことの証左であると言えるでしょう。

また、18世紀にかけて全盛期を迎えた清では、人口が3億人を突破し、明代より陶磁器や綿織物、絹織物などの手工業が発達します。乾隆帝の治世(おおむね18世紀の3分の2)における中国のGDPは、当時の世界の3割を占めるという圧倒的な生産力を誇りました。

膨大な人口と他地域を圧倒する産業を抱えた清は、大航海時代を迎えてヨーロッパからやってきた商人にも盛んにこれらの商品を輸出し、18世紀に繁栄を謳歌します。中国は世界的な工業大国となっていますが、これは見方を変えれば、アジアが中心であった18世紀の世界経済に回帰しつつあると考えることもできるでしょう。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)