「いきなり5万円を支払うことに……」遺言書の絶対NG行動とは?

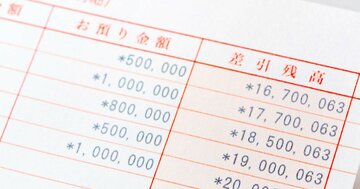

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

知らないだけで5万円損する!? 遺言書のNG行動

本日は、自筆証書遺言の検認手続について解説します。

自筆証書遺言とは、その名前の通り、遺言の内容を自筆して作成するものです。自筆証書遺言は、相続発生後にすぐに開封してはいけません。家庭裁判所に封筒に入ったままの遺言書を持ち込み、他の相続人の立ち合いの下で開封する手続が必要です。この手続を検認といいます。

検認は、遺言書の内容や状態を明確にし、その後の偽装や破棄等を防止するための手続なので、遺言書そのものが有効か無効かを判断する手続ではありません。

検認する前に開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。勝手に開封してはいけないのですが、もしも、検認前に開封してしまった場合でも直ちにその遺言書が無効になるわけではありません。ただ、その後に、他の相続人から遺言書の変造等を疑われる可能性が高まるので、「遺言書を発見してもすぐ開封してはいけない」ということをしっかり覚えておきましょう。

封筒に「すぐに開封してはいけません。家庭裁判所で開封してください」と注意書きを書いておけば安心ですね。また、よく「私たちの家族は仲が良いので誰かが遺言書を偽造するなんてことはありません。わざわざ裁判所に行って検認するのも面倒なので、省略しても問題ないですよね?」という質問を受けます。

検認しないと大変です!

答えはNОです。理由は「法律で決まっているから」というのもありますが、検認をしないと、遺産の名義変更のときに苦労するからです。

不動産や金融資産の名義変更の際には、法務局や銀行に遺産分割協議書か、遺言書を提出しなければいけません。その際、検認を受けたことを証明する検認済証明書がなければ、自筆証書遺言を提出することはできません。検認をしないままでいると、後々の名義変更の際に、検認済証明書を取得するための戸籍一式を用意したり、家庭裁判所に足を運ぶ手続が必要になったりと、いろいろ苦労することになってしまいます。このようなこともあるので、検認は相続が発生してから速やかに行わなければいけないのです。

ちなみに公正証書遺言や、後述する遺言書の保管制度を利用すれば、検認は不要です。相続の際は、葬儀や法要、名義変更等で相続人は非常に忙しくなります。検認がなくてもよい状態にしてあげるのが理想的ですね。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)