「圧倒的に悩む時間が減った」「仕事のキャパが10倍になった」

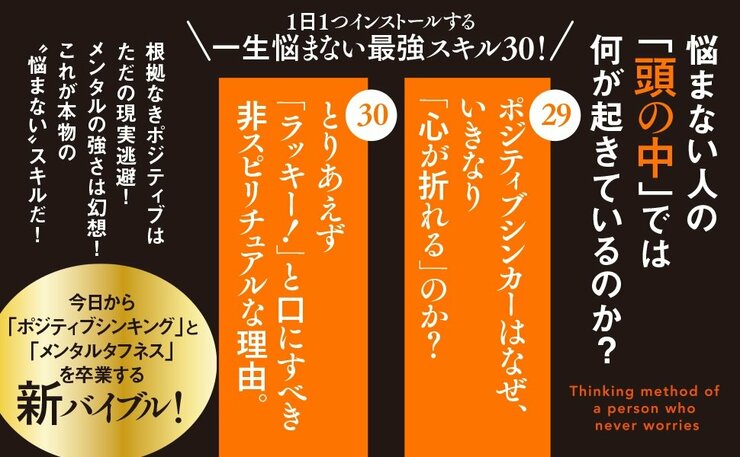

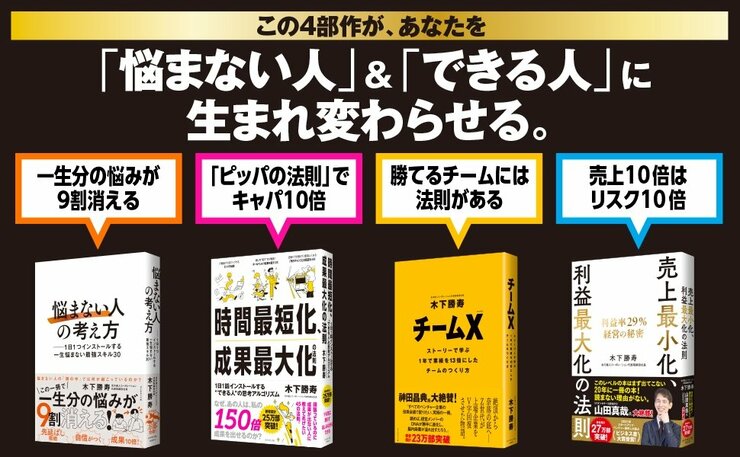

そんな感想が届いているのが、木下勝寿氏の著書『売上最小化、利益最大化の法則』『時間最短化、成果最大化の法則』『チームX』『「悩まない人」の考え方』シリーズ4部作。なかでも、「これは傑作。飛び抜けて面白い必読の一冊。心から「買い」!!」と絶賛されているのが、『「悩まない人」の考え方』だ。「ここ20年以上、まともに悩んだことがない」という著者が、「出来事」「仕事」「他者」に一生悩まない最強スキル30を初めて公開した本書はどんな本なのか。本書を推薦する一橋大学特任教授でベストセラー著者・書評家でもある楠木建氏が鋭く読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」の違い

本書『「悩まない人」の考え方』のプロローグにある、「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」を区別するという話が面白い。

「うまくいかない」のは「思いどおりにいかない」からではない。

しかし、多くの人は、「思いどおりにいかない」ことを「うまくいかない」と受け止めてしまう。

著者は次のような例で説明している。

ある目的地に行こうとする。そこに行くためには電車で15分かかる。

しかし、この日は集中豪雨の影響で電車が運休となり、あらかじめ計画していたルートでは目的地に行けなくなってしまった。

ここでその人はその場にへたり込んでしまう。

やきもきしながら天候が回復するのを待ち、電車の運転が再開されるよう祈り始める。「いったいどうすればいいんだ!」――もしこんな人がいたら相当にヘンな人だと思うだろう。電車がダメならタクシーがある。電車で15分の距離ならば、自転車という手もある。何なら歩けるかもしれない。いちいち嘆いたり、イチかバチかの運転再開に賭けたりせずに、さっさとスマートフォンを取り出して、別のルートを調べれば済む話だ。

しかし、実際のところ世の中の悩みのほとんどはこのケースと同じ構造にある、と著者は言う。

要するに「悩まなくていいことを悩んでいる」のだ。

何らかのゴールに向かって行動をとるとき、ほとんどの人は「こうしよう」という計画、「こうなるだろう」という予測、「こうなったらいい」という期待を持つ。

しかし、だいたいの場合、思いどおりには行かない。

計画は外れ、予測は狂い、期待は裏切られる。

「悩み」が生まれるしくみ

これが「問題」として認識される。

「電車で15分」というルートを予定していたところ、「電車が走らない」という問題が出来する。しかし、である。

「問題」が起きたからといって、ゴールをあきらめる必要があるかというと、まったくそんなことはない。事前に思い描いていたルートがダメになっただけだ。ほかのルートに切り替えればいい。

ところが、このときなぜかルートの切り替えをあきらめてしまう人がいる。アテが外れたという事実に心を奪われ、その場から動けなくなってしまう。

初期ルートの周囲をぐるぐる回るばかりで、次のルートに進めなくなる。いつ運転再開するかもわからない電車を待ち続ける――これが「悩んでいる」という状態だ。

「悩まない人」と「悩む人」の決定的な違い

要するに、こういう人は「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」を混同してしまっている。

裏を返せば、「悩まない人」と「悩む人」の違いは、この二つを切り分ける思考アルゴリズムがあるかどうかに帰結する。

世の中で起きている「問題」の9割は「思いどおりにいっていない」にすぎない。

どうやっても目的を達成できないという本当に「うまくいかない状態」は稀であり、ほとんどは当初の計画がそのとおりにはならなかったという途中のプロセスにすぎない。別のやり方を考えて実行すれば、まだどうにでもなる。

主観的な「感情」と

客観的な「事実」を区別する

ただし、ここで「あきらめず前向きに頑張ります!」では本末転倒だ。

起きている問題から目を逸らすことになる。

思いどおりにいっていないという自覚を持つべきなのは、「あきらめずに頑張り続けることが大事だから」ではない。

思いどおりに行かなかったことによる不愉快さ(主観的な感情)と、思いどおりにいかなかったという客観的な事実を区別しないと、問題に適切に対処できなくなる。

安易にポジティブな人は、感情と事実をないまぜにしたまま、それにフタをして「なかったこと」にしようとする。

「あきらめずに前を向いて頑張ろう」という人は、起きている問題に対して見て見ぬふりをしているにすぎない。問題は消えずに残り続けている。いずれまた同じ問題にぶつかり、悩みを深めることになってしまう。

ある目的を達成したい。しかし、そのための手段が手に入らない。

こうした場合、どうすればその手段が手に入るかを考えるよりも、目的達成のために本当にその手段が必要なのかを考えたほうがいい。

実は他にも手段があるはず。目的達成のためには当初の手段が必要になるというのは、その人の思い込みにすぎない。

あなたにもしのび寄る「手段の目的化」

ようするに、手段の目的化だ。

この例に限らず、僕は仕事にかかわる問題の大半は、つまるところ手段の目的化が引き起こしていると考える。

なぜか。

そもそも組織というのものが「手段を目的化していく体系」だからだ。

上位者の手段が部下の目的になる。そうして仕事が階層的にブレイクダウンされ、分業が進んでいく。組織というのはそういうものだ。

だから、組織で仕事をしている以上、放っておけば必ず手段が目的化していく。

そうした中で、誰かが本来の「目的―手段」の関係を取り戻していかなくてはならない。

「絶対にリーダーにしてはいけない人」とは?

私見では、ここにリーダーシップのひとつの本質がある。

本書が説く「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」を切り分ける思考アルゴリズムは、リーダーが必要とする資質の中核を衝いている。

逆に言えば、この区別ができない人を絶対にリーダーにしてはいけないということだ。

(本稿は『「悩まない人」の考え方──1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』に関する特別投稿です。)