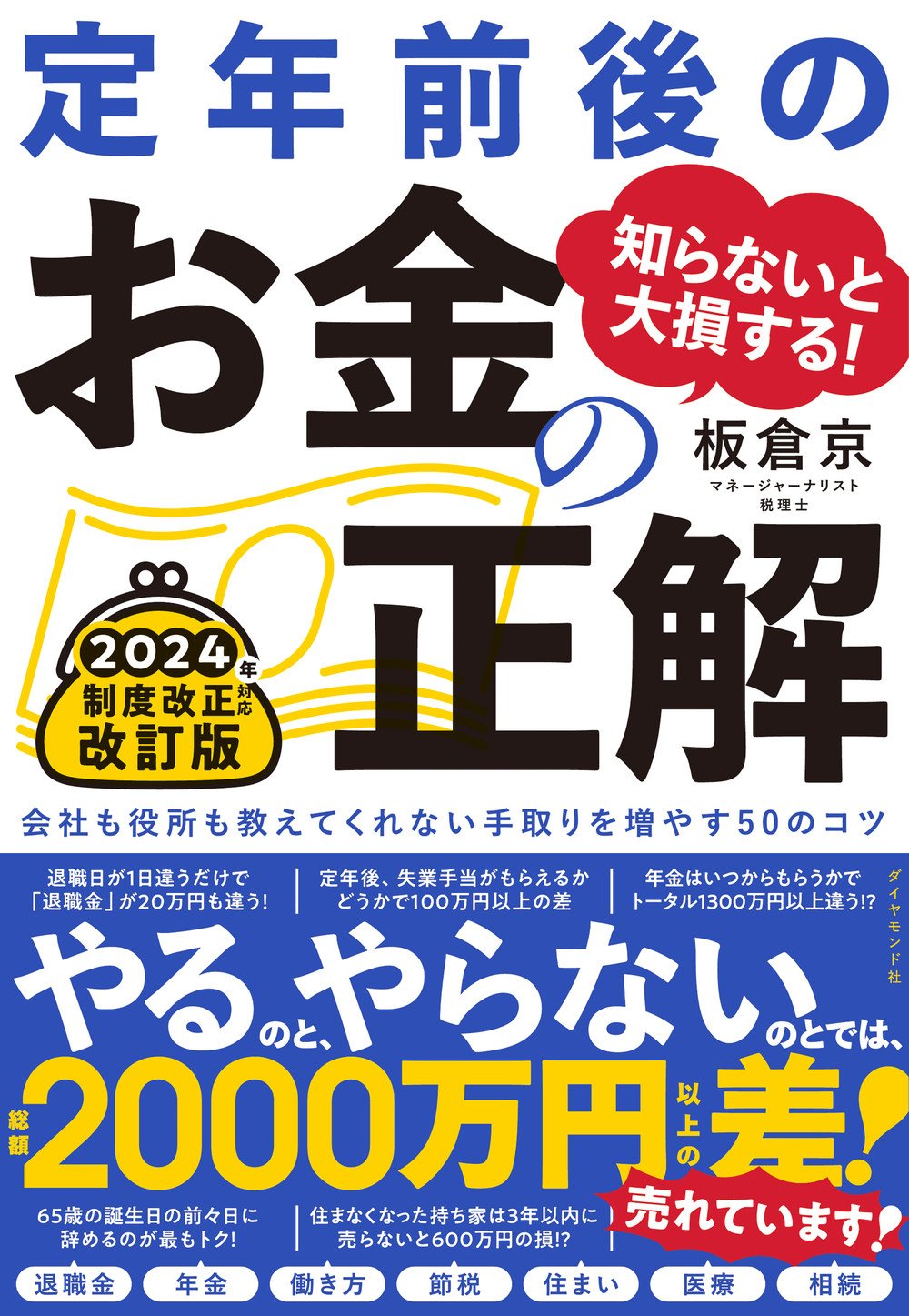

「えっ、そんな簡単なことで?」「もっと早く知りたかった!」――そんな声が続出。定年前後の“選択”ひとつで、生涯の手取り額が2000万円以上変わることをご存じですか? 「退職金」「年金」「保険」「働き方」…一つひとつは小さなことでも、知らずに選ぶと大きな損になります。マネージャーナリスト・税理士の板倉京氏が、2024年の制度改正に合わせて大幅改訂した話題の一冊『知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版』から抜粋し、そんな“人生後半の落とし穴”を避けるための「目からウロコ」な情報を、お届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

個人事業主になるなら、絶対に知っておいて!

「個人事業を始めるのですが、何かいい節税方法はありませんか?」と尋ねられたら、最初に思い浮かぶのが「小規模企業共済制度」と本書のp89で説明したiDeCoです。

「小規模企業共済制度」とは、個人事業主や小規模な企業の役員のための退職金制度です。

サラリーマンと違い、個人事業主や小さな会社を経営している人は退職金を自分で用意しなければいけません。節税しながら退職金を作る手伝いをしてくれるのが、この制度です。iDeCoと違って、加入年齢にしばりがありません。

掛金は、月額1000円~7万円の範囲内で選択します(500円単位)。

掛金を積み立てて、事業をやめる時に退職金として受け取ります。利息もちょっぴりかもしれませんが、つくこともあります。

ただ、なんといってもすごいのは、その節税効果です。小規模企業共済の掛金は、全額を所得控除として、所得金額から差し引いてくれるのです。

仮に、掛金を月額7万円とすると、年間84万円積み立てることになりますが、この額を税金計算上引いてもらえるので、その分税金が安くなるのです。

この場合の節税額は、その人の税率によって変わりますが、仮に、所得税と住民税をあわせた税率が30%の人であれば、84万円の30%、年間約25万円が節税になるということです(所得税の税率は5~45%、住民税は一律10%。稼ぎが多いほど税率は高くなります)。

いまどき、年利30%の運用商品なんて、怪しいビジネスにだってありませんよね。ですから、個人事業主で節税したいのであれば、まずは「小規模企業共済」なのです。

小規模企業共済のデメリットは知っておけば対応可能

こんなにおいしい制度にもデメリットはあります。とはいっても、どんなデメリットがあるのかを知っていれば、恐れるほどのことではありません。

小規模企業共済のデメリットは主に2つです。受け取る時に税金がかかることと、途中解約や減額をすると元本割れすることがある、ということです。

①受け取る時に税金がかかる

事業をやめた時に一括で受け取る場合は、退職金として税金がかかります。ただ、退職金の税金は、第1章で説明した通り、退職所得控除や2分の1課税など恵まれた条件です。

仮に開業時から年間84万円を積み立てて、10年後に事業廃止して840万円を退職金として受け取る場合にかかる税金は約34万円です。

事業をしていた間、仮に税率30%であれば、毎年約25万円ずつ、10年間で約250万円節税できていたことになりますから、トータルで250万-34万円=216万円、手取りを増やせるということになります。

受け取り方は、年金型で受け取ることもできますが、その場合は公的年金等として課税されます。基本的には一時金で受け取ったほうが有利です。

もし途中で亡くなってしまった場合は、死亡退職金という扱いになり、相続税の対象となります。

死亡退職金は、法定相続人の数×500万円までが非課税です。仮に法定相続人が3人いる場合は、1500万円までは非課税で受け取れるということです。

②途中解約や減額をすると元本割れすることがある

加入後1年未満で解約した場合は、1円も戻ってきません。また、加入後20年未満で解約(事業を続けているのに解約)した場合は、元本割れする可能性があります。

途中で掛金を減額した場合も、元本割れしてしまう可能性があります。

こう聞くと、なんだか怖い感じもしますが、要は、解約や減額をしなければいいのです。そのためには、無理のない金額で始めることです。途中で増やす分にはペナルティはありません。

小規模企業共済は、儲けがなくて税金がかからない時には効果のない積み立てです。利益が出るとわかった時から始めることをおすすめします。

掛金は前納することができ、支払った年に所得控除が受けられます。ですから、儲けが出るとわかった時から加入し、その年に大きな控除を受けたければ、数か月分をまとめて支払うということもできます。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。情報は一部アップデートしています。