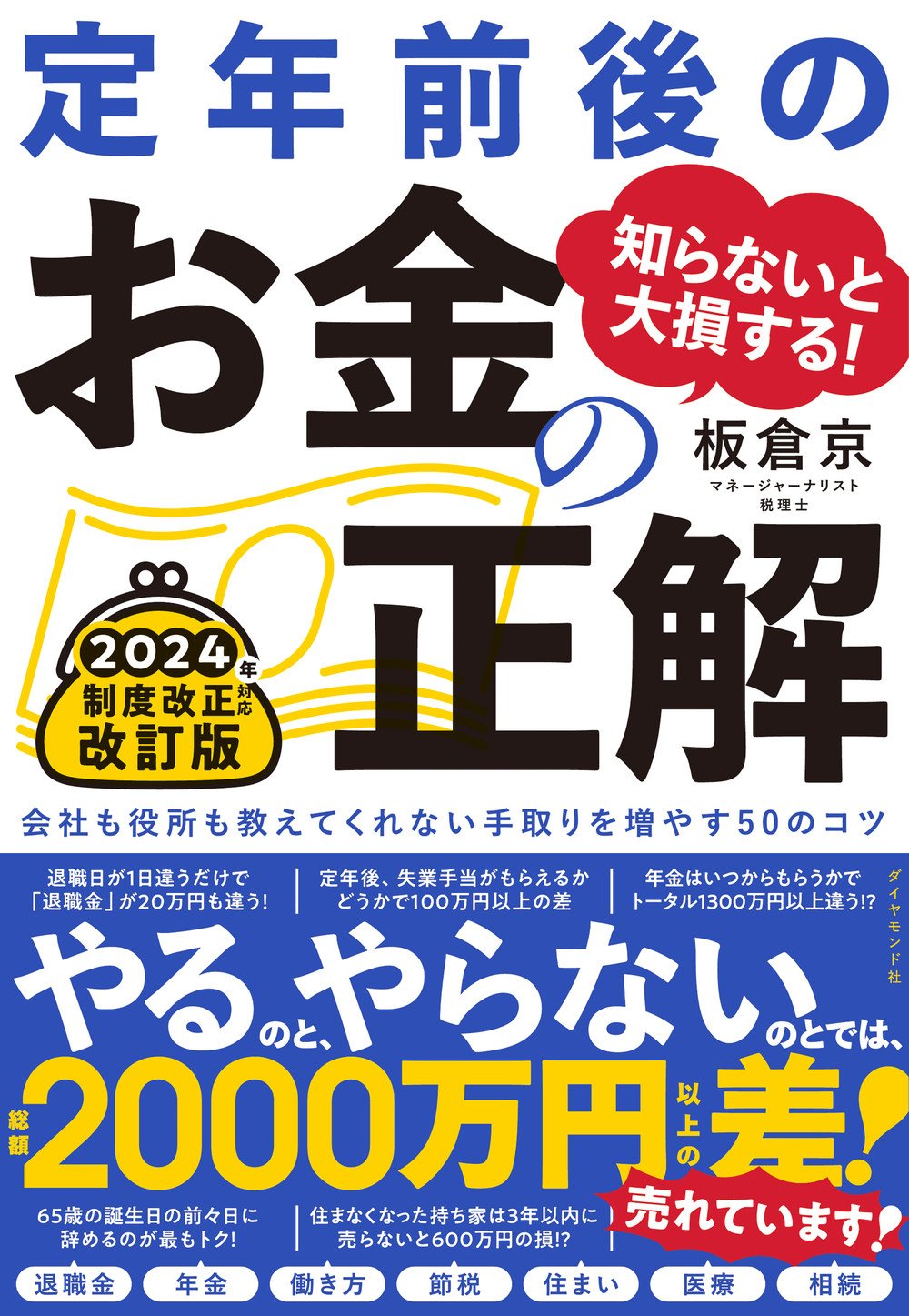

「えっ、そんな簡単なことで?」「もっと早く知りたかった!」――そんな声が続出。定年前後の“選択”ひとつで、生涯の手取り額が2000万円以上変わることをご存じですか? 「退職金」「年金」「保険」「働き方」…一つひとつは小さなことでも、知らずに選ぶと大きな損になります。マネージャーナリスト・税理士の板倉京氏が、2024年の制度改正に合わせて大幅改訂した話題の一冊『知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版』から抜粋し、そんな“人生後半の落とし穴”を避けるための「目からウロコ」な情報を、お届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

定年後にこそ知っておきたい「扶養」の意味

定年退職後に個人事業主として開業しても、すぐにバンバン儲かるという人は一握りかもしれません。また、売上はまずまずだけど、経費も多くかかって、利益(売上から経費を引いた残り)があまりない、ということもあるでしょう。

そんな時は、もし働いている家族がいれば、その家族の扶養に入れないか検討してみてください。扶養に入れれば、家族全体での税金や社会保険料を大きく節約できます。

「扶養」は「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの意味がある

扶養には、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります(詳しくは本書のp165~を)。税金上の扶養というのは、「扶養している人」が扶養控除を受けられるという意味です。

税金上の扶養に入ることができるのは、年間の所得(儲け)が58万円以下の場合です。個人事業だけで考えると、売上から経費(みなし経費である青色申告特別控除も含む)を引いた残りが、58万円以下であれば扶養に入れます。ちなみに、給与でいうと、123万円以下がラインです。扶養に入ると、扶養している人の所得から最低でも「38万円の所得控除」を受けられます(扶養される人の年齢等によって変わります)。

たとえば、年間売上300万円で経費が200万円かかった場合、青色申告特別控除(みなし経費)も引いて、所得は 300万円-200万円-65万円=35万円(→58万円以下)

となりますから、家族の扶養に入れることになり、その家族が38万円の控除を受けられます。

仮に個人事業主になったのが夫の場合、家族(妻)の年収が400万円くらいなら、6万円程度の節税になります。

ちなみに、事業をしながら年金ももらっている場合は、年金も所得の計算に入れます。年金にもみなし経費である「公的年金等控除」(65歳未満は年間60万円、65歳以上は年間110万円)があるので、それを引いた部分を年金所得としてカウントします。

配偶者(妻・夫)以外の家族(子どもなど)の扶養に入るには、年間所得が58万円以下でないといけませんが、配偶者の扶養に入る場合は、年間所得が58万円を超えても133万円以下(給与でいうと201万6000円未満)なら、扶養している人が「配偶者特別控除」を受けられます。控除額は、扶養している人の収入により変わります。

社会保険の扶養とは?

一方、「社会保険の扶養」というのは、健康保険や厚生年金保険などに、扶養家族として入れるということです。社会保険の場合は、年間収入180万円未満(60歳未満は130万円未満)であれば扶養に入れるケースが多いようですが、組合により条件が違う場合もあるので、詳しくは家族が加入している健保などに問い合わせてください(本書p205も参照)。

また以前は大企業のみに適用されていた一定条件を越えると社会保険に入らなくてはならない(=扶養をはずれる)「106万円の壁」の対象が拡大しています(本書p170を参照)ので、勤め人は注意してください。

「社会保険の扶養」は、これからの「見込み収入額」で決定する

税金の場合、年初は扶養に入れると思っていたけれども、年末に所得が確定して、扶養の上限を超えてしまった場合その年の扶養には入れず、年末調整や確定申告で最終調整をします。

一方、社会保険は、これからの「見込み収入額」で扶養に入れるかどうかを確認します。

年の途中で退職し、その年の1月1日からの収入が、すでに180万円の壁を越えていても、退職後の見込み月収が15万円を超えないだろうと判断すれば、入ることができます(60歳未満の人は、年収130万円がラインなので、月当たり10万8334円です)。

年の途中で、扶養の基準を超えることが明らかになった場合は、その時点で扶養から外れることになります。さかのぼって、保険料を払わされることはありませんので、いくら稼げるかわからないうちは、扶養に入っておくと数十万円単位でトクすることも可能です。

高額な失業手当をもらっていても税金の扶養には入れる!

実は、高額な失業手当をもらっていても税金上の扶養には入れます。失業手当は非課税なので、扶養を判定する所得としてカウントされないのです。

一方、社会保険の扶養は、失業手当については日額で判定します。日額が5000円(60歳未満は3612円)以上の場合は、社会保険の扶養には入れません。ただし失業手当の給付終了後の見込み収入が扶養のラインを下回っていれば、その時点から社会保険の扶養に入ることができます。

*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。情報は一部アップデートしています。