「自分も、もっと数字に強ければ…」

日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。

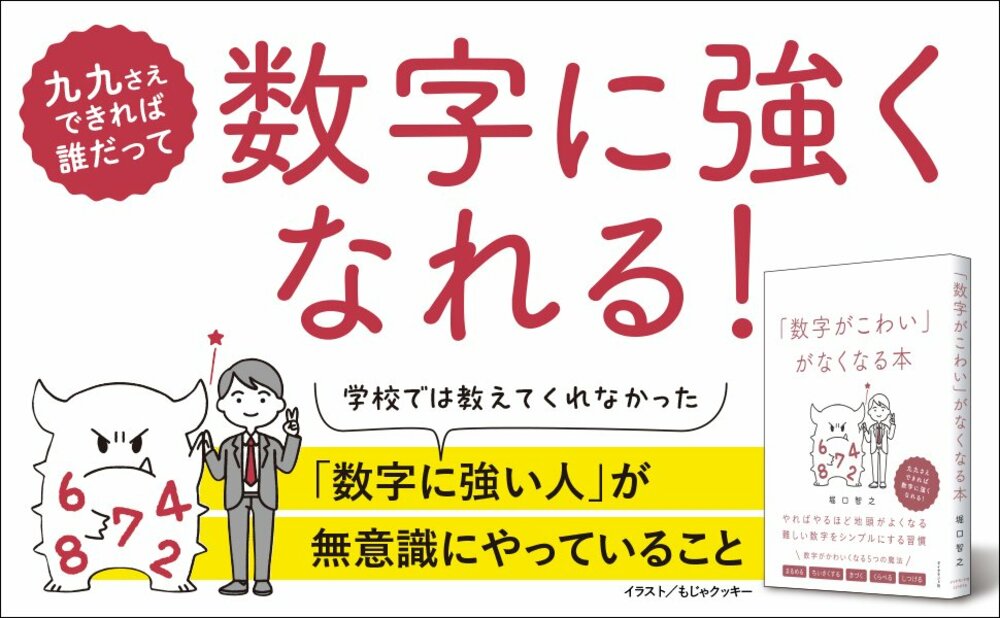

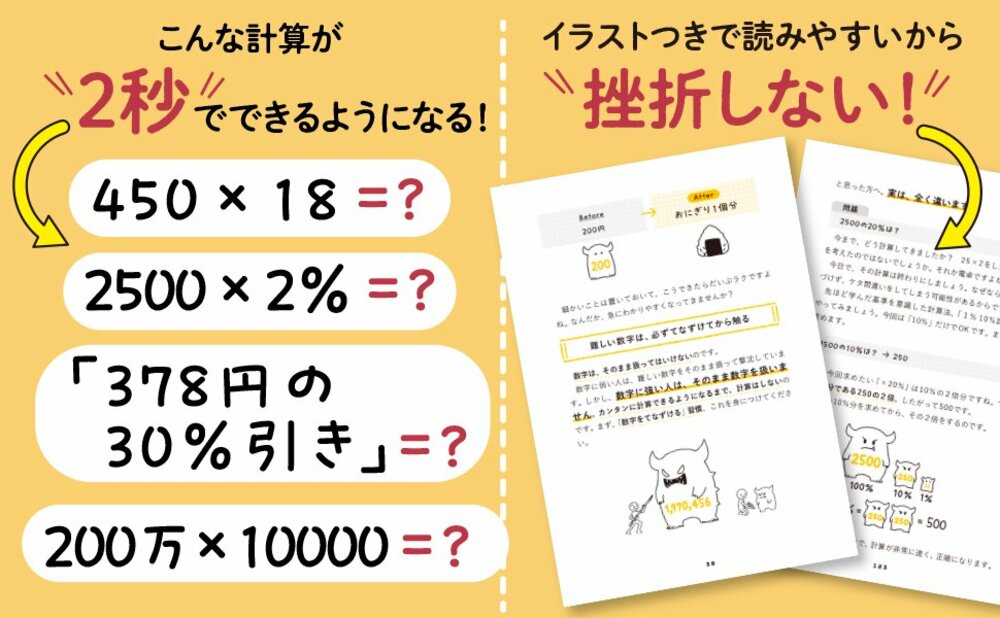

しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。

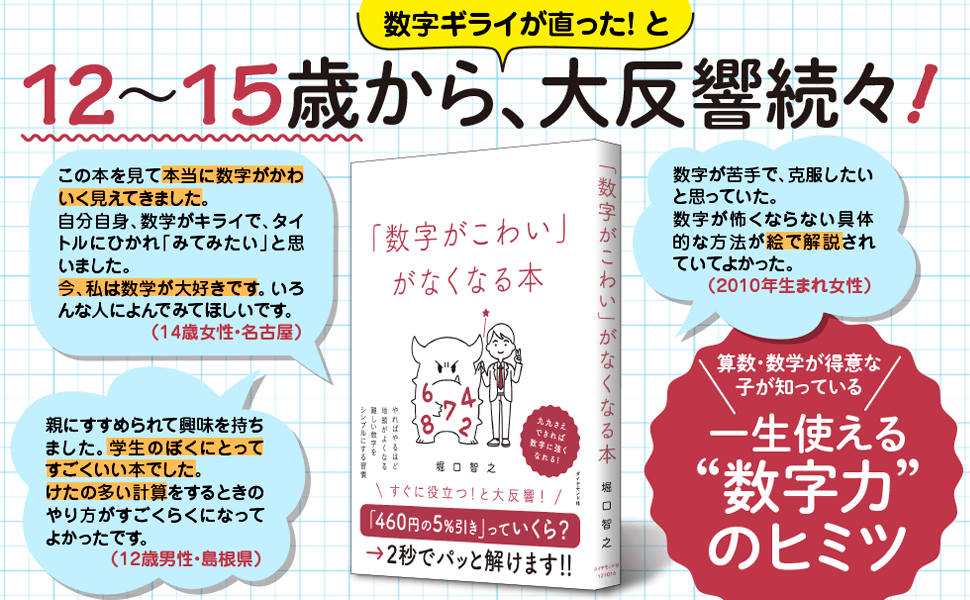

新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

学校の算数だけでは「応用」ができない

学校の算数は足し算や割り算のやり方を正確かつ速くこなすことを重視します。

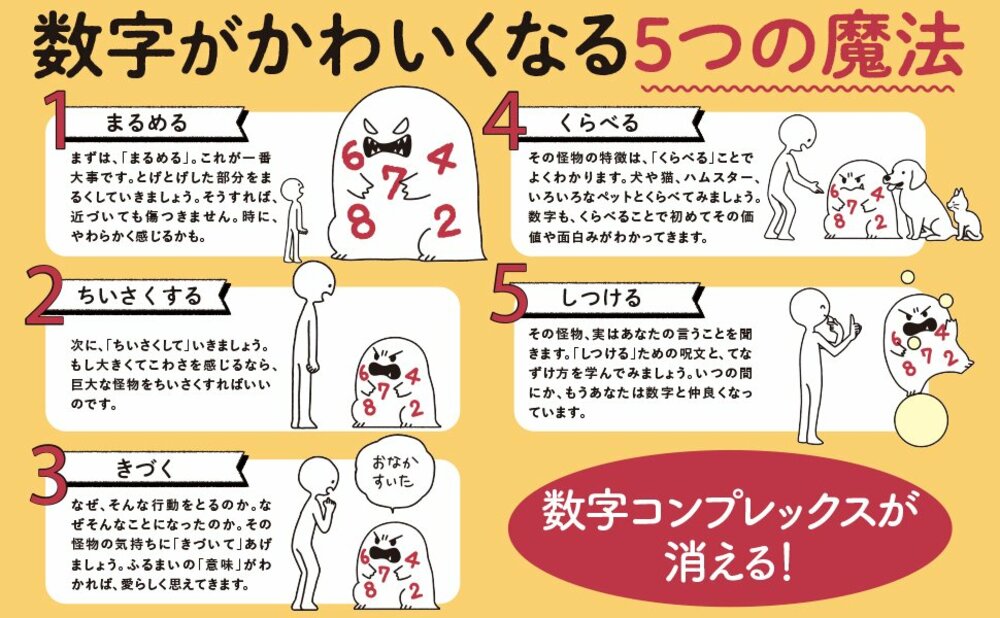

しかし、その計算法を日常の大きな数字に結びつける術を知らない子どもは多いもの。数字の応用力は「計算」そのものではなく「くらべる習慣」から生まれます。そしてこの習慣は家庭で簡単に育てられます。

今回はそれについて紹介しましょう。

「ニュース」から数字を学ぶ

ここで使えるのが「ニュース番組」です。

たとえば、夕飯時のニュースで

とアナウンサーが言ったとします。

子どもにはどんな声かけをするのが正解でしょうか?

・

私だったら次のように声をかけます。

なぜなら、数字は「5000万」と聞いても記憶に残りませんが、他の数字と“くらべる”ことではじめてその意味が生まれるからです。意味が生まれれば自然に覚えられるからです。もし計算が難しい年齢であれば、「韓国の人は日本の半分くらいだね。」と答えそのもので会話をします。

大切なのは、正確さよりイメージです。「二倍くらい」「半分弱」など、ざっくりとした言い換えで十分です。むしろ細かい桁は間違っていても大丈夫です。正確性よりも、ざっくり計算すればそれで十分です。

「くらべる遊び」で数字力はグングン伸びる

この“くらべる遊び”を続けていると、子どもは自然に計算も速くなります。頭の中で「だいたい二倍」「およそ三分の一」が出せるようになると、わり算の筆算をする前から答えの見当がつくからです。学校のテストで「こんなに小さいはずない」と気づいて自分で見直す力もつきます。

数字に強いというのは、難しい計算ができることではなく、「これ大きい? 小さい?」を自分の言葉で語れること。今日は夕食時に、テレビやスマホの画面から一つだけ数字を拾ってみてください。そして「それ、くらべるとどう?」と子どもに問いかけてみましょう

“基準を覚えてくらべる”――たったこれだけが、学校の算数では鍛えにくい数字センスをぐんぐん伸ばす近道です。

(本記事は『「数字がこわい」がなくなる本』に関する書き下ろし原稿です)