「自分も、もっと数字に強ければ…」

日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。

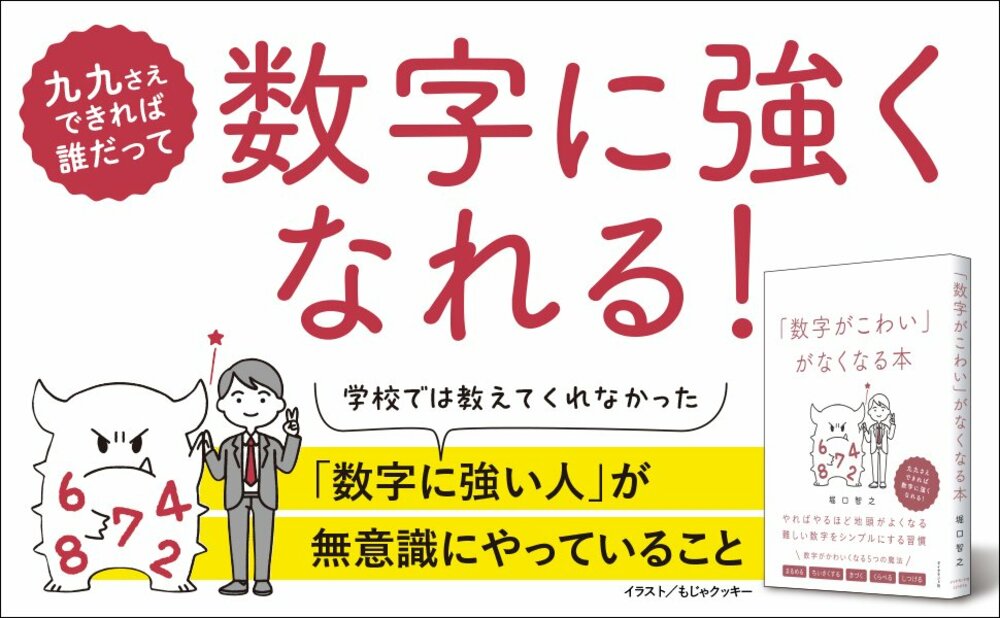

しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。

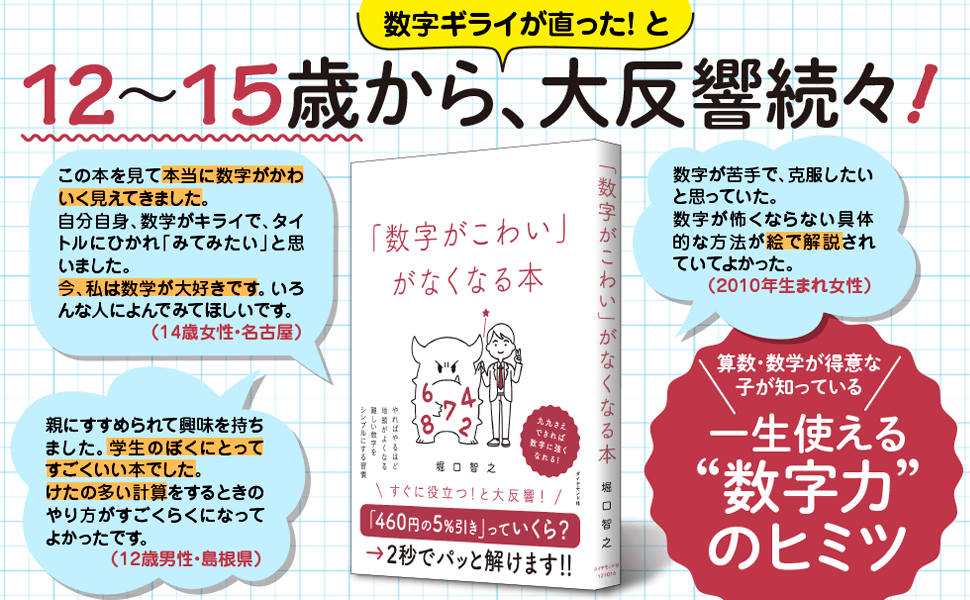

新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

テストの点が低くても、「数字に弱い」わけではない

「うちの子、算数のテスト悪い点だから、きっと将来ダメ…」というお母さん、違います。

点数が低いことと“数字に弱い”ことは同じではありません。算数がダメでも、数字に強い子になれます。学校の計算問題以外の場面でも力を発揮できます。ここでは、そんな子が自然に身につけている3つの習慣を紹介します。どれも今日から家で試せるものばかりです。

「数字に強い子」の3つの習慣

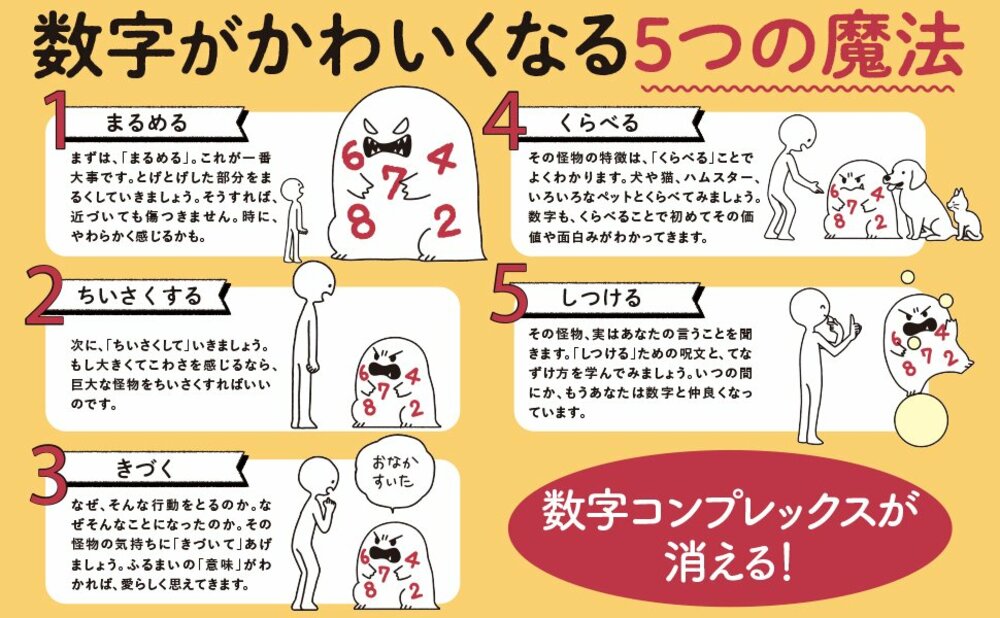

1 計算を“ちいさくする”

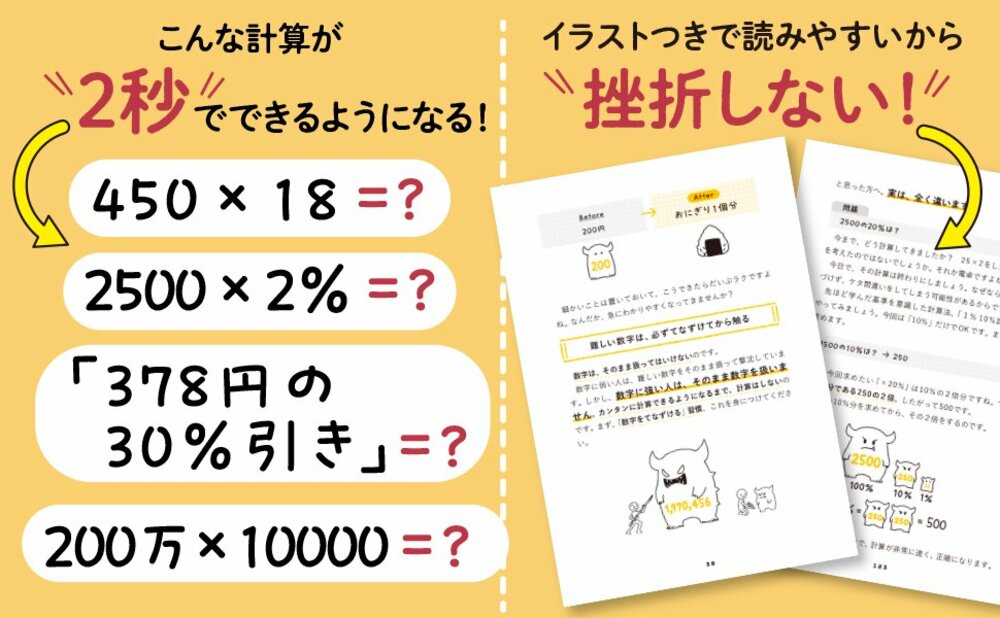

数字に強い子は、式をそのまま解こうとしません。たとえば8×19なら「8×20-8」と頭の中で組み替え、ラクに答えを出します。引き算でも「100-37」は「100-40+3」など工夫して一瞬で計算します。

こうした学校で習っていない方法だと、×になるかもしれませんが、こういった“ちょっとズル”が数字に強くさせます。ぜひ褒めてあげてください。計算がより身近にものになります。

2 数字をざっくり“まるめる”

およその数で考える力も大切です。スーパーで「卵10個298円」を見たら「1個30円弱」とパッと言える子は、買い物中に暗算ドリルをしているのと同じです。学校のテストでは勝手に四捨五入することは「×」でも、日常生活では「◎」。まずは「キリのいい数に直して考えていいんだよ」と声をかけてみてください。「四捨五入してみると?」と一言投げかけてみましょう。

3 現実と数字をすぐに“くらべる”

数字に強い子は、机やペットボトルなど目の前の物とすぐ比べます。「この机は手のひら何枚分かな」「500mLのジュースはフタ何杯で飲めるかな」「家から学校まで1km、歩くと何分何秒かかるかな」―こんなつぶやきを親子で続けると、数字と体感がリンクし、算数の公式より先に“量の感覚”が育ちます。

難しい公式を丸暗記する前に、「ラクに計算する」「ざっくり」「計算を日常で使う」。この3つを遊び感覚で続けるだけで、テストの点とは別の“生きた数字力”がどんどん伸びていきます。

今日の夕食づくりや買い物の途中で、1つでも声かけを試してみてください。数字に強い子への扉は、毎日のちいさい会話から開きます。

(本記事は『「数字がこわい」がなくなる本』に関する書き下ろし原稿です)