【大人の教養】「近世って何?」→教科書よりわかりやすく話すとこうなる

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「近世って何?」→あなたならどう答えますか?

さて、突然ですが「近世」とは何でしょうか?

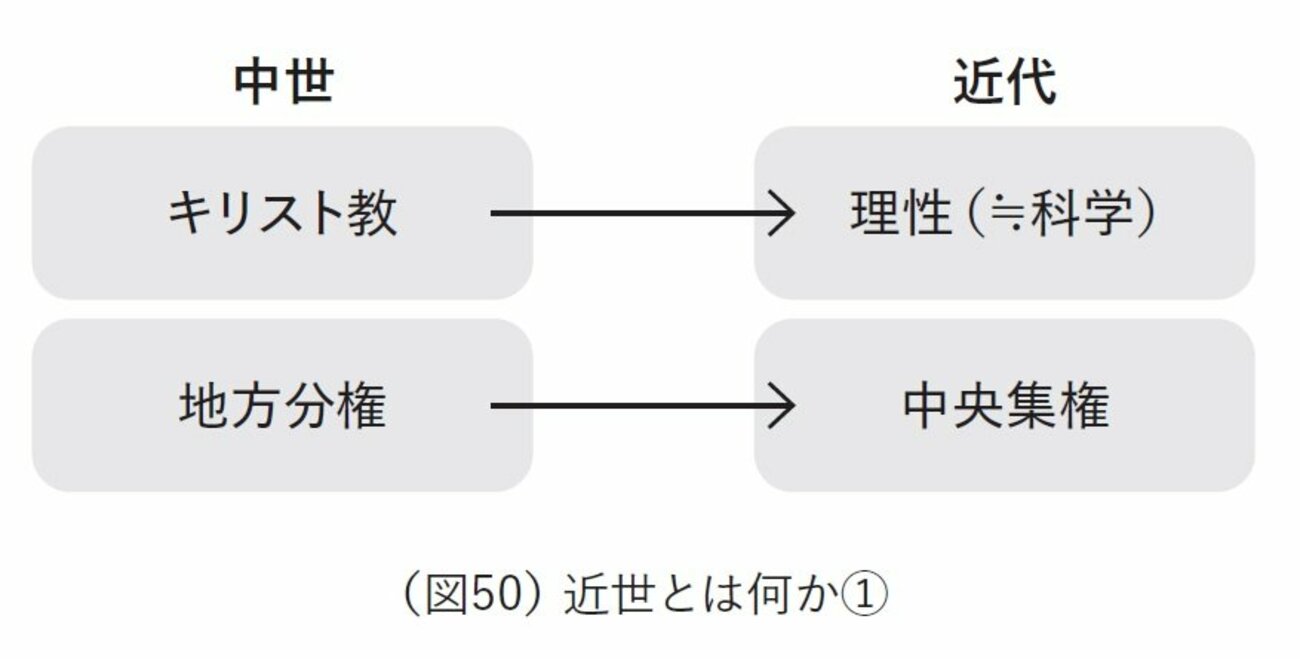

近世は前後の2つの時代の特徴が綯ない交ぜになった、独特な時代と言えるでしょう。まず、中世のおさらいから入ると、中世は「キリスト教と地方分権の時代」と言えます。この2つの要素が、一足飛びに「近代」という時代になると、以下のように変化します。下図(図50)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

キリスト教という宗教的な要素に代わって、人間の考える力、すなわち理性(あるいは科学)が台頭し、そして地方分権は中央集権へと向かいます。

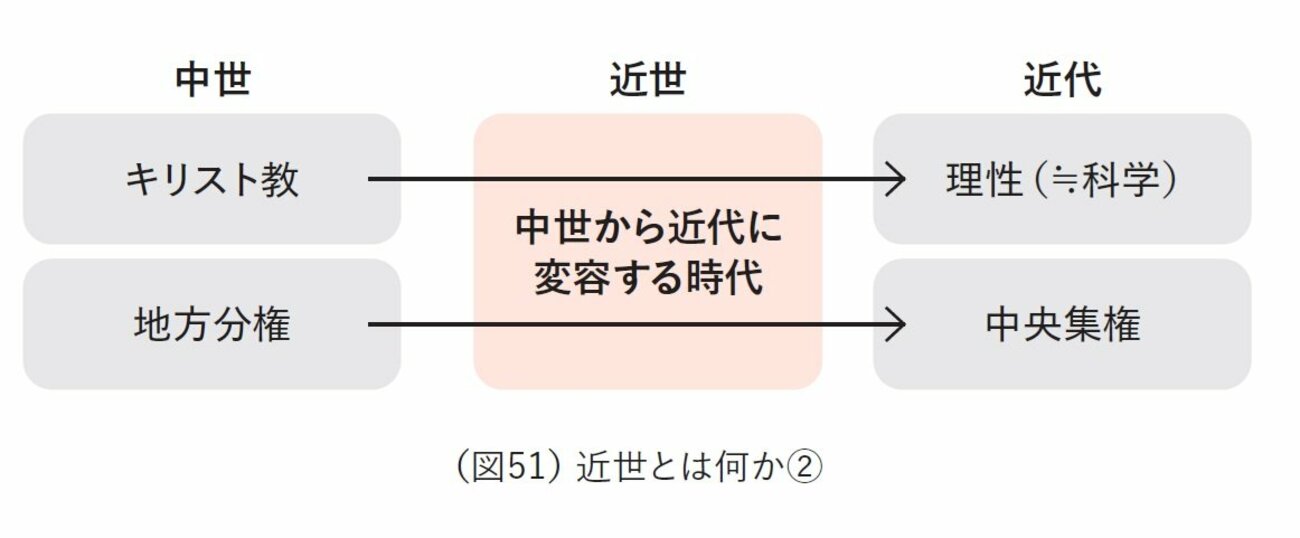

しかし、ここでポイントとなるのは、「ある日突然、これらの要素が一気に変化するのではない」ということです。

キリスト教→理性であれば、昨日まで「万物は神の思し召し」と言っていた人が、次の日には「原子の構造が……」と言い出したら不自然ですね。また、中央集権であれば、地方分権はいわば日本の戦国時代のような状態であったのが、ある日突然に統一国家ができました!……とはならないですね。

すなわち、中世と近代の中間には、キリスト教と地方分権が変化をする移行期あるいは過渡期にあたる時代があります。下図(図51)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

これが、近世なのです。

ですから、近世とは、中世でも近代でもない、「どっちつかずの時代」であると言えます。

近世の典型的な現象と言えば、ルネサンス。ルネサンス芸術では、遠近法に代表される科学的な画法や技術が確立しますが、一方で作品のテーマは聖書をはじめとするキリスト教的な世界観です。

つまり、「キリスト教の世界を科学的に表現しよう」という試みが見られます。こういった点からも、「近世」という時代の「どっちつかず」な性質が見え隠れしていることがわかりますね。

とはいえ、近世はこうした過渡期としての要素だけでなく、「世界の一体化」が本格的に進む時代でもあるのです。その「世界の一体化」を進めた原動力が、大航海時代なのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)