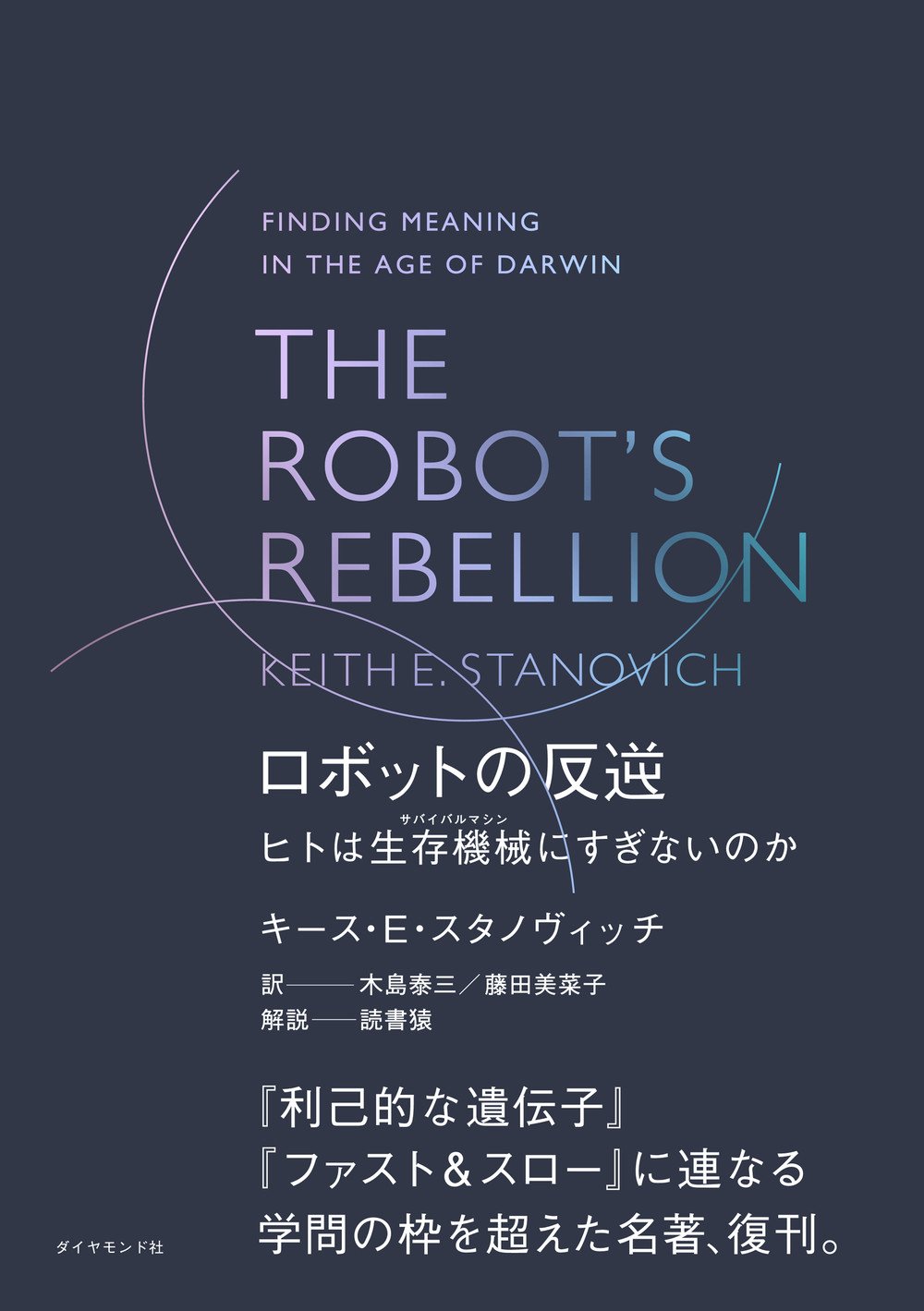

人気著者の読書猿さんをはじめ、多くの読者が復刊を切望していた名著『THE ROBOT'S REBELLION ロボットの反逆』が、ついに新訳により復刊した。本書は、ベストセラー『独学大全』の重要な参考文献であり、『ファスト&スロー』『利己的な遺伝子』にも連なる、学問の枠を超えた名著だ。本のタイトルの「ロボット」とは、人間のこと。私たち人間は、遺伝子の乗り物、生存機械(サバイバルマシン)でしかない。それでも、人間はその運命や出自に反逆し、自由になれるはずだ、と著者は主張する。AIの時代にこそ、再び読みたい一冊だ。

今回は、本書の復刊にかかわり「解説」を執筆した読書猿さんのインタビューを掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ私たちは学ぶのが下手くそか?

――『独学大全』の主要な参考文献としても挙げられていた本で、併読をお勧めされていました。どんな相乗効果があるでしょうか?

読書猿:両書の相乗効果は「Why」と「How」を循環を促進させることでしょう。

『ロボットの反逆』が「なぜヒトは学ばねばならないか」そして「なぜこんなにも学ぶのが下手くそか」を明らかにしながら、実行可能で実践的な脱出法を探っていく本です。「Why」成分たっぷり、でも「How」の萌芽もたくさん備わってる。

対して『独学大全』は実践の本。「なぜ」についても必要な限り取り上げますが、メインはその目的を果たす具体的手段「How」を網羅することです。

この二冊を往復すれば、行動の背後にあるべきモチベーションに「燃料」が持続的に供給されるし、手法の選択について理解と実践が加速度的に洗練されるでしょう。

理論が抽象へ逸れる前に手を動かし、テクニックが枝葉化する前に根を確認する、『独学大全』はまさにそういう本として書かれているわけですけど、そうしたダブル・ループを二冊の併読は強化してくれるものと思います。

AIの時代にこそ読むべき「古典」

――2008年に刊行された本ですが、2025年の「今」読む意味はどんな点であると思われますか?

読書猿:AIがニュースや広告を“最適化”し、ナッジがもはやそれと言及されることなく行政や企業に標準装備された2025年――進化論と行動経済学は、読書家の教養というより、日常の設計図になりました。

遺伝子ではなくミームとアルゴリズムが私たちの注意と行動を奪い合う現在、本書は〈進化的圧力→ヒューリスティック/ミーム〉に抵抗する一気通貫のフレームを提供し、バラバラに流通する進化心理・行動経済の知識を“自分の価値関数”に再統合させてくれます。

また、再現性危機を経て統計的思考の再訓練が必須となった今、著者が説く「外部ツールによる理性アップデート」は、AI時代のリテラシー教材としても実務的価値が高い――これが2025年に読む最大の意味でしょうか?

もうひとつ言うならは、「もう古い」「大雑把すぎ」「神経学的・計算論的データと整合しないじゃないか」と長く批判にさらされてきた、システム1/2の二分法について、一周まわって、これら批判を再検討できるだけの知見もまた積み重なってきたことがあります。この二分法、意外にしぶとい。本書もまた、今後さらなる批判にさらされ精緻化されるとしても、古典の地位を獲得しつつあると思います。

――本書はどんな本が好きな人におすすめですか? 本書にグッときた方に、次におすすめする本はありますか?

読書猿:まず『利己的な遺伝子』や『ダーウィンの危険な思想』など、進化論の視点から世界や人生を考えることにワクワクできる人。スタノヴィッチのこの本は、遺伝子やミームが私たちを操っているという、ある種の絶望的でスリリングな世界像から初めて「その先」を見せてくれます。

『ファスト&スロー』や行動経済学の本に惹かれる人にもお薦めでしょう。

なぜ人間は合理的でない行動を取ってしまうのか、という謎に魅了される方なら、本書が提示する二重プロセス理論やメタ合理性の考え方はまさに知的な冒険の続編となると思います。

独学者、『独学大全』著者

昼間は組織人として働きながら、ブログ、書籍の執筆を行う。良書にもかかわらず埋もれている書籍の復刊がライフワークで、本書の復刊にも深く関わる。