【世界史ミステリー】コロンブス「ここがインドだ!」→全然インドじゃなかった話がややこしすぎる

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

大航海時代をおさらい!

本日はヨーロッパから見た大航海時代(大交易時代)に焦点を当ててお話しします。

大航海時代は、ヨーロッパのポルトガルとスペインが中心となり、香料諸島(モルッカ諸島)を目指して海外進出を進めた時代です。両国はイベリア半島に位置し、領土拡大の余地がなかったことや、国家統合のため外部に活路を見いだす必要があったことから、海を越えて新たな貿易ルートを求めました。

ポルトガルは東回り航路を選び、航海王子エンリケのもとで航海技術を発展させ、航海士を育成しました。1488年にはバルトロメウ・ディアスがアフリカ最南端の喜望峰に到達し、1498年にはヴァスコ・ダ・ガマがインドのカリカットに至ってインド航路を確立します。しかし目的地はさらに先の香料諸島であり、インド洋ではイスラーム勢力との激しい対立が発生しました。1509年のディーウ沖海戦で勝利したことでポルトガルは貿易の主導権を握り、1511年にマラッカを征服、翌年ついにモルッカ諸島に到達し占領に成功します。

一方で、スペインはポルトガルと逆に西回り航路を選びました。1492年、スペインの支援を受けたコロンブスが西インド諸島のサン・サルバドル島に到達します。彼はその後も周辺の島々や南米沿岸を探検しましたが、到達地をアジアだと信じて「インディアス」と呼び続けました。のちにアメリゴ・ヴェスプッチの調査によって、コロンブスが発見した土地はアジアではなく新大陸であることが判明します。

このように、ポルトガルとスペインはそれぞれ異なる航路を選びながらも、香料諸島をめぐって競い合い、大航海時代を切り開いていったのです。

なぜアメリカは“インド”と呼ばれたのか?

さて、ここでちょっと困った事態が。新大陸はアメリゴ・ヴェスプッチの名から「アメリカ」と呼ばれるようになりますが、この名称が定着するのはもっと後のことです。

15~16世紀の当時は、むしろコロンブスが呼んだ「インディアス」あるいは「インド」という呼び方が一般的でした。ここでいう「インド」とは、「アジア全土」を大まかに指した呼び方です。

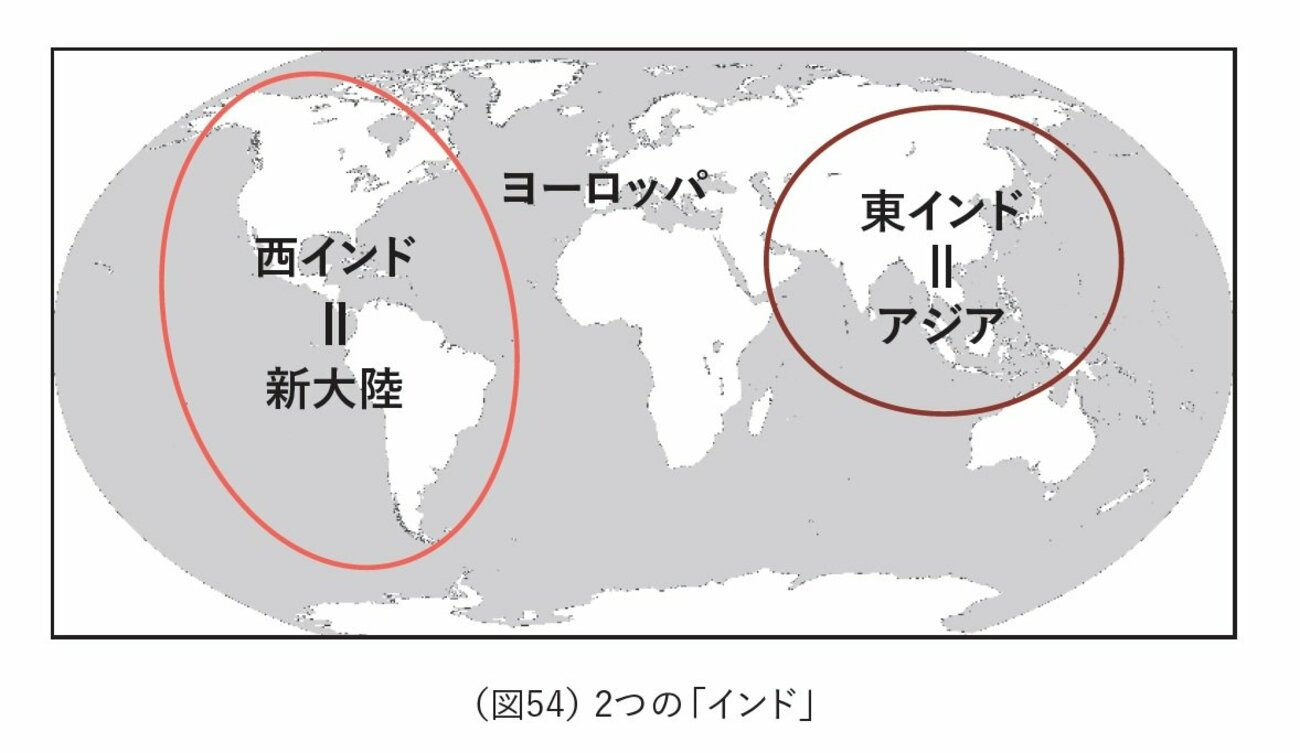

すなわち、当時のヨーロッパ人にとって、「インド」は「アジア」と「新大陸」の両方を指す言葉になってしまいました。これではややこしいことこの上ないです。

そこで、次第に「本来のアジア」はヨーロッパから見て東寄りに位置するので「東インド」、そして「新大陸」は西寄りに位置するので「西インド」と呼んで区別するようになります。下図(図54)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

後に登場する東インド会社という組織は、「アジアの(各地で商取引をする)貿易会社」という意味であり、例えばイギリス東インド会社が扱う品目は、中国の茶、インドの綿花、東南アジアの香辛料など、アジア各地の物産だったのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)